Trumps Zölle treffen Europas Schwäche: Zu hohe Staatsausgaben

Die US-Wirtschaft läuft der europäischen schon seit Jahren voraus. Das kommt daher, dass die Amerikaner ihre Konjunktur in jüngerer Vergangenheit mit hohen Staatsausgaben zu stark anheizten, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. So sind nicht nur die Konsumentenpreise deutlich gestiegen und liegen heute im Durchschnitt um ein Viertel höher als vor fünf Jahren, sondern die Defizite und Staatsschulden sind hoch.

Dem will Präsident Donald Trump begegnen, indem er Elon Musk zum «Sparkommissar» ernannt hat. Der Milliardär soll mit dem Department of Government Efficiency (DOGE) das bürokratische, föderale Staatsungetüm der USA effizienter machen und «überflüssige Staatsabteilungen und Regulierungsbehörden» abschaffen.

Bei wesentlichen Ausgabenposten darf bisher nicht gespart werden

Bis jetzt macht Musk mit seinen radikalen Methoden zwar viel Wind, finanziell aber hat er noch nicht allzu viel erreicht. Er kuriert an den Symptomen herum: Die Staatsausgaben steigen unvermindert weiter, denn er kommt mit seiner «Kettensäge» bisher nicht an die grossen Blöcke heran – die Aufwendungen für Soziales und für das Gesundheitswesen. Glaubt man den Budgetwächtern vom Congressional Budget Office, laufen aber gerade dort die Kosten aus dem Ruder.

Sie machen etwa zwei Drittel des staatlichen US-Etats aus. Im Grunde genommen gibt es also nur zwei Möglichkeiten, um die amerikanischen Defizite unter Kontrolle zu bringen. Entweder gelten diese beiden grossen Bereiche künftig nicht mehr als sakrosankt, und folglich könnte auch dort gekürzt werden. Oder der Staat müsste die Einnahmen steigern – etwa indem er die Steuern erhöht und diese auch effizient eintreibt.

Trump hingegen träumt gerade vom Gegenteil. Er möchte die Steuern eher senken als erhöhen, etwa indem er stattdessen Zölle erhebt. Gerade erst hat er für Furore gesorgt, als er 25-Prozent-Abgaben auf alle Autoimporte in die USA ankündigte. Ob diese Ankündigung wirklich umgesetzt wird und ob dann seine Rechnung längerfristig aufgeht, ist allerdings offen.

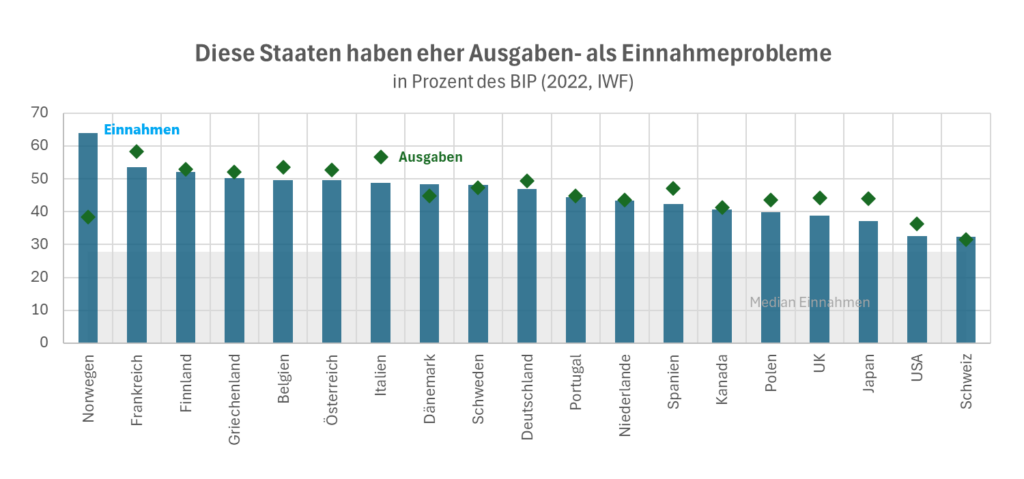

Grundsätzlich aber hätte die Regierung in Washington neben den angestrebten Sparmassnahmen auf der Einnahmeseite durchaus Spielraum, um das Budget- und indirekt auch das Schuldenproblem zu lösen. Denn das Niveau der Einnahmen und der Ausgaben des amerikanischen Staates ist im internationalen Vergleich eher niedrig. Das gilt vor allem dann, wenn sich der Blick auf die entsprechenden Daten in Europa richtet.

Sehr hohe Staatsquoten in weiten Teilen Europas

Dort haben Länder wie etwa Frankreich, Finnland, Griechenland, Österreich, Italien oder auch Deutschland eindeutig Ausgabenprobleme. Ihre Einnahme- und Ausgabenquoten liegen bei etwa fünfzig Prozent des Bruttoinlandprodukts – also geht dort jeder zweite Euro durch die Hände des Staates. Mit zweifelhaftem Erfolg. Die Staatsschulden sind vielerorts sehr hoch, obwohl die Investitionen in die Infrastruktur und in die Sicherheit in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt wurden.

In Deutschland zeigt sich das Missmanagement gerade von neuem – dort hebelten die etablierten Parteien mit einem umstrittenen demokratischen Manöver die Schuldenbremse aus, statt die strukturellen Fehler der Vergangenheit anzugehen. Dabei zeigen sich längst die Folgen des hohen Staatsanteils und der populistischen Tendenz, zu viel Geld für alles Mögliche zu verteilen, aber nicht genügend für das Wesentliche auszugeben: Heute besteht ein erhebliches wirtschaftliches Gefälle zwischen dem Euroraum und den USA. Das Pro-Kopf-BIP ist im Euroraum rund 30 Prozent niedriger.

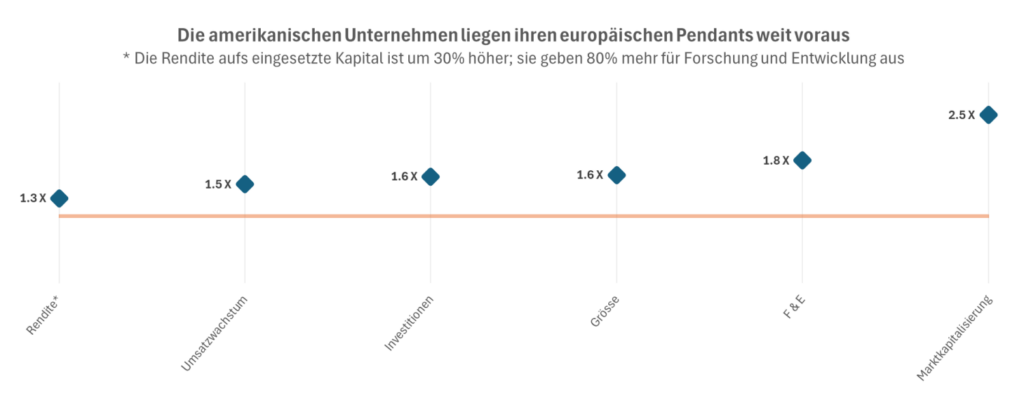

Besonders bemerkenswert ist, dass sich diese Kluft in den vergangenen Jahrzehnten vergrössert hat, weil die Wirtschaftsstruktur der meisten europäischen Staaten nicht so produktiv ist wie in den USA. Dort ist der Staatsanteil geringer, die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind höher, es werden mehr innovative Start-Ups gegründet und allgemein sind die wesentlichen grossen, produktiven Firmen rentabler.

Europäische Verhältnisse bremsen das Wachstum

Seltsamerweise erzielen die Europäer beträchtliche strukturelle Handelsüberschüsse im weltweiten Geschäft und im Handel mit den Amerikanern, obwohl das exportgewichtete Niveau der Lohnstückkosten in den USA relativ niedrig ist. Verschiedene Analysen deuten darauf hin, dass die Amerikaner in diesen Tagen über einen Exportsektor verfügen, der im Jahr 2023 um etwa 30 Prozent kompetitiver war als der europäische.

Ungeachtet komplexerer Zusammenhänge scheinen die hohen Energiepreise Europa wesentlich zu benachteiligen. Die Erdgaspreise sind drei- bis fünfmal so hoch wie in den USA und auch die Elektrizität ist wesentlich teurer. Das macht sich vor allem bei Branchen, die viel Energie verbrauchen, negativ bemerkbar. So haben die Stückkosten in der europäischen Stahl- und Chemieproduktion im Vergleich zu den amerikanischen Konkurrenten merklich zugenommen. Hohe Energiepreise beeinträchtigen selbst dann die Wettbewerbsfähigkeit, wenn die Lohnstückkosten im Vergleich zu den USA nicht gestiegen sind.

«Weiter so» geht in Europa nicht, wenn der «alte Kontinent» gegenüber den USA nicht noch weiter in den Rückstand geraten will, heisst es in einer Studie der niederländischen Rabobank. Er habe die Wahl: Er müsse sich entweder von Branchen verabschieden, die viele Energie verbrauche, und die Produktivität der restlichen Wirtschaft durch schmerzhafte Restrukturierungen steigern. Oder er müsse schnell neue Quellen für die zuverlässige Versorgung mit günstiger Energie finden.

Günstige Energie und Produktivität sind entscheidend

Die Schrumpfung der viel Energie verbrauchenden Grundstoffindustrien möge zwar scheinbar zur Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft beitragen, aber zu welchem Preis? Der Kontinent würde immer stärker von den Importen wichtiger Grundstoffe abhängig werden. Wer aber wisse schon, unter welchen Umweltstandards diese Produkte anderswo produziert werden und ob sie in Krisenzeiten überhaupt eingeführt werden könnten. Die Versorgungssicherheit und die strategische Autonomie drohten verloren zu gehen.

Viele Fachleute sind davon überzeugt, dass die Bürokratie in Ländern wie Italien, Frankreich, Deutschland oder in einem geringeren Ausmass auch in der Schweiz in den vergangenen Jahren des Wohlstandes aus dem Ruder gelaufen ist. «In Deutschland besteht Einigkeit, dass die stetig zunehmende Überregulierung und der Verwaltungsapparat zu den zentralen Herausforderungen des Landes zählen», heisst es zum Beispiel in einer Studie des Münchener Ifo-Institutes.

Ihre Autoren und viele andere Experten empfehlen den Europäern dringend, ihre Wirtschaftsstruktur auf Vordermann zu bringen, um in der Zukunft wirtschaftlich und geopolitisch mit den Grossmächten mithalten zu können.

Wesentliche Schritte dazu wären:

Die Wettbewerbsfähigkeit stärken

- Den Binnenmarkt vertiefen und erweitern, um die Skalierung europäischer Unternehmen zu erleichtern. Also, die Beseitigung von Hindernissen und die Harmonisierung von Vorschriften mit dem Ziel, europäischen Unternehmen eine grössere Reichweite und die effizientere Nutzung von Grössenvorteilen zu ermöglichen.

- Regulierungen vereinfachen und die Industriepolitik überdenken, um Investitionen und Wachstum zu fördern.

- Die Produktivität steigern, insbesondere im IT-Sektor, wo die grösste Lücke zu den USA besteht.

Die Energiekosten senken

- Neue Energiequellen erschliessen und den Zugang dazu verbessern, mit dem Ziel, die Strom- und Gaspreise zu halbieren.

Die strategische Autonomie sichern

- Den Zugang zu kritischen Materialien und Ressourcen sicherstellen.

- Die Abhängigkeit von kritischen Gütern reduzieren und Lieferketten diversifizieren.

Investitionen und Innovation steigern

- Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich erhöhen, insbesondere in Schlüsselbereichen wie künstliche Intelligenz und neue Technologien.

- Privates und öffentliches Kapital für Innovationen mobilisieren, mit dem Ziel, die Investitionen in diesem Bereich zu verdoppeln.

Talente fördern und anziehen

- Umschulungen beschleunigen und die Arbeitskräftemobilität erhöhen, um die Technologieadaption zu ermöglichen.

- Massnahmen ergreifen, um hochqualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen und zu halten.

Den Finanzmarkt und die Währung stärken

- Die Empfehlungen der so genannten Draghi– und Letta-Berichte zur Vertiefung und Erweiterung der europäischen Finanzmärkte umsetzen.

- Die globale Rolle des Euro als Reservewährung fördern, um eine echte Alternative zum Dollar zu schaffen.

Investitionen anziehen

- Die jährlichen Unternehmensinvestitionen um 400 Milliarden Dollar erhöhen und den Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen verdoppeln.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Ich habe Zweifel, ob die obigen Zahlen des staatlichen Anteils am BIP belastbar sind, ob also notwendige Bereinigungen stattgefunden haben, um vergleichen zu können. So haben wir in Deutschland ein staatliches Rentensystem, das es in diesem Umfang nicht in den USA oder anderen Ländern gibt, weil dort die Renten stärker am Kapitalmarkt oder mit Immobilien erwirtschaftet werden. Gleiches gilt für das Gesundheitssystem.

Ein fundierter und intressanter Artikel. Eine Aussage stört mich trotzdem. Wieso hat Europa zu wenig für die Sicherheit ausgegeben? Welche Sicherheit ist da gemeint, ich denke nicht die, welche die deutsche Wahl mitbeinflusst hat, also die Sicherheit vor psychisch instabilen Migranten. Viel eher zielt dieser Satz auf militärische Ausgaben ab,die jetzt überall drastisch erhöht werden. Dabei gab Europa schon vorher massiv mehr Geld für die Rüstung aus, als zum Beispiel Russland, was bekanntlich deutlich größer ist als Europa. Hoffentlich nimmt sich der Autor dieser Aussage nicht die Usa als Vorbild, für eine sinnvolle Rüstung. Ansonsten müsste erklärt werden, wem den diese Milliarden genau was nützen sollten. Denke, ist einfach übernommen worden, ohne viel nachzudenken. In meinen Augen aber eine Erzählung, auf die wir nicht hereinfallen sollten und schon gar nicht übernehmen. Eine völlig überbewaffnete Welt, löst bei mir eher Angstgefühle aus, als dass sie mir Sicherheit vermittelt.

Am aller Wichtigsten ist immer dass, was von den Medien bei der Einordnung und Gewichtung von Meldungen weggelassen wird, um den gewünschten Spin zu erzeugen, u.a.: «Die Importzölle der USA auf Autos aus der EU waren 2.5 %, im Vergleich dazu erhebt die EU 10 % Zoll auf US-Autoimporte.»

Diese Trump-Zölle von 25% sind ein wichtiger Beitrag zum Erreichen der in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) festgelegten europäschen Klimaziele, dem vollständigen Ausstieg aus den Verbrennermotoren, der Deindustrialisierung der EU, welcher von Verschwörungstheoretikern gerneals Morgentauplan 2.0 bezeichnet wird.

Eine interessante Analyse mit weitreichenden Schlussfolgerungen! Aber für die Mächtigen und Reichen im Staate und die von ihnen abhängigen Regierungen ist es immer noch einfacher, durch neue Schulden mehr Geld in den Kreislauf zu bringen (was dann durch eben diese Mächtigen abgeschöpft wird), als «die strukturellen Fehler der Vergangenheit» anzugehen. Wahnsinnige Energiepreise und die überbordende Bürokratie sind echte Fortschrittshemmer. Es gibt aber keine Regierung, die sich traut, gegen die bei ihr in Lohn und Brot stehenden Bürokraten vorzugehen, es werden immer neue eingestellt. Was hat z. B. Edmund Stoiber, seinerzeit zum «Bürokratieabbau» in die EU berufen, erreicht? Genau das Gegenteil: die Regulierungswut und die Machtkonzentration haben zugenommen. Dafür erhält die Präsidentin nun den Karlspreis. Alles klar? Es ist einfach nicht gewollt, die Staatsquoten zu ändern, dafür bräuchte man intelligente und durchsetzungsfähige Politiker.

“Viele Fachleute sind davon überzeugt, dass die Bürokratie in Ländern wie Italien, Frankreich, Deutschland oder in einem geringeren Ausmass auch in der Schweiz in den vergangenen Jahren des Wohlstandes aus dem Ruder gelaufen ist.”

Dem ist entgegenzuhalten, dass Vermögen, Eigentumsverhältnisse und die Finanzindustrie in den Wohlstandsländern gefühlt um den Faktor 1’000 bis 1’000’0000, vielleicht sogar noch mehr, aus dem Ruder gelaufen sind.

Das dürfte noch sehr viel problematischer als eine Staatsquote von 50-60% sein. Wobei der Prozentanteil ohnehin nichts über die Qualität und Sinn staatlicher Leistungen aussagt, weil es schon ein Unterschied ist, ob das Geld in einen vernünftigen Public Service und Infrastruktur oder Paläste, Luxuskarossen, irrationalen Militär- oder anderen unsinnigen Ausgaben fließt.

In den USA hat sich dafür die Kluft zwischen den Armen und den Reichen vergrössert. Das BIP ist dank Superreichen wie Musk & Co. hoch, aber bei der Durchschnittsbevölkerung kommt nicht so viel an.

Unverständlich ist mir die Aussage, in der Schweiz sei die Bürokratie «aus dem Ruder gelaufen». Gemäss Grafik sind die Staatsausgaben in % des BIP von allen aufgeführten Staaten in der Schweiz klar am tiefsten, auch tiefer als in den USA.

Natürlich gibt es auch in der Schweiz bürokratische Leerläufe, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Bloss haben all die Bürokratieabbauer noch nie ein Rezept gefunden, um diese in der Realität zu vermeiden.

Höchst interessante Aussagen im Artikel: «In Deutschland zeigt sich das Missmanagement gerade von neuem – dort hebelten die etablierten Parteien mit einem umstrittenen demokratischen Manöver die Schuldenbremse aus, statt die strukturellen Fehler der Vergangenheit anzugehen…….scheinen die hohen Energiepreise Europa wesentlich zu benachteiligen…der «alte Kontinent»…..Er habe die Wahl: Er müsse sich entweder von Branchen verabschieden, die viele Energie verbrauche,…Die Versorgungssicherheit und die strategische Autonomie drohten verloren zu gehen….dass die Bürokratie in Ländern wie Italien, Frankreich, Deutschland..in den vergangenen Jahren des Wohlstandes aus dem Ruder gelaufen ist.»

Man darf wohl annehmen dürfen, dass alle politische Parteien wissen könnten, wie der Staat flott gemacht werden könnte, wird aber ignoriert, aus Sorge mit der Erneuerung sind die alten Parteien weg, so bleibt es wie es ist und das Mandat und die Diäten sind gesichert.

Gunther Kropp, Basel