FDP-Regierungsrat prangert illegales Treiben nicht einmal an

upg. Das Ausmass der illegalen Schweinereien im Kanton Luzern belegt der neuste Dokumentarfilm von SRF-DOK. Er zeigt, wie eine starke Lobby der Intensivmast-Betreiber und Wirtschaftsinteressen den Rechtsstaat seit Jahrzehnten aushebeln. Infosperber übernimmt eine Zusammenfassung von Karin Bauer auf SRF-News. Titel und Lead oben sind von Infosperber.

Die Fakten in Kürze

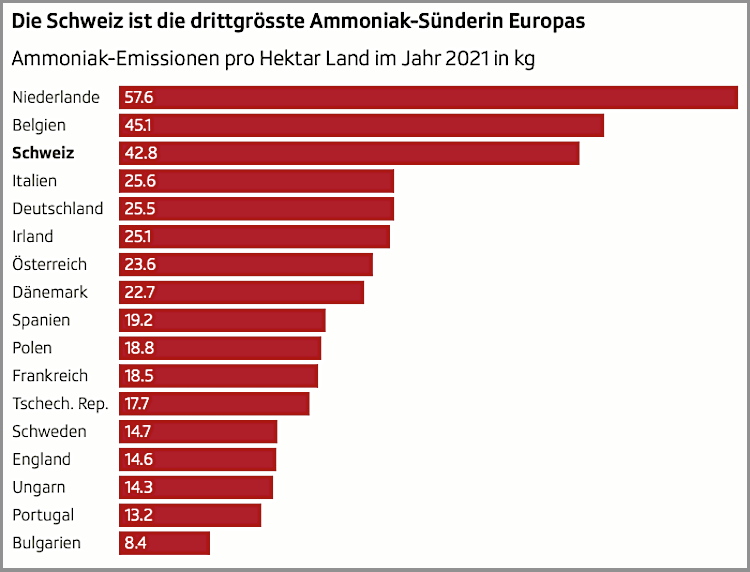

Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt: Im Schweizer Wald sind die Ammoniak-Immissionen (Belastungen der Umwelt) seit 60 Jahren zu hoch, in einzelnen Seen wie dem Baldeggersee seit 40 Jahren. Die politischen Massnahmen gegen die Verschmutzung haben Hunderte Millionen Steuergelder gekostet, ohne das Problem zu lösen. Die Konsequenzen trägt niemand – ausser die Natur.

Die Verschmutzung von Seen

Wird Gülle der Schweinemäster ausgetragen, landet diese nicht nur auf dem Feld. In Gebieten mit intensiver Landwirtschaft reichert sich der Güllen-Nährstoff Phosphor im Boden an. Wenn es regnet, löst sich Phosphor aus dem Boden und gelangt in den See. Dort führt er zu Algenwachstum. Die Algen sterben aber schnell und werden von Bakterien abgebaut. Dieser Prozess braucht viel Sauerstoff. Der Luzerner Baldeggersee muss deshalb seit 40 Jahren künstlich beatmet werden. Ohne künstliche Belüftung würden die Fische einen grossen Teil ihres Lebensraums verlieren.

«Ursünde» waren die Abwässer aus Industrie, Haushalten und der Landwirtschaft. Seit dem Bau von Abwasserreinigungsanlagen und dem Verbot von Phosphor Mitte der 1980er-Jahre ist die Gülle aus der Landwirtschaft hauptverantwortlich.

Die Verschmutzung der Luft

Ammoniak aus der Gülle geht vom Feld oder dem Stall in die Luft. Dort reagiert es mit Abgasen aus dem Verkehr und aus der Industrie. Aus diesem Gemisch bildet sich Feinstaub, der die menschliche Gesundheit schädigt. Feinstaub mit kleinen Partikeln führte laut dem Schweizerischen Tropeninstitut 2019 zu 2240 vorzeitigen Todesfällen. Der Ammoniak aus der Gülle trägt bis zu 45 Prozent zur Entstehung dieses Feinststaubs bei.

Die übersäuerten Wälder

Ammoniak aus der Gülle wird über Luft und Regen in den Wald getragen und lässt den Boden versauern. Die Bäume werden krank. Auf versauerten Böden kippen bei starken Stürmen viermal mehr Bäume um als auf nicht versauerten.

Verunreinigtes Trinkwasser

Bringt der Bauer mehr Gülle aus, als die Pflanzen aufnehmen können, gelangt Stickstoff in den Boden und wird dort zu Nitrat umgewandelt. Das Nitrat sickert ins Grundwasser.

In Gebieten mit viel Ackerbau wird der Grenzwert an über 50 Prozent der Messstellen überschritten. Die Behörden mussten viele Trinkwasserfassungen abstellen oder das Wasser verdünnen. Nitrat im Trinkwasser kann krebserregend sein.

Ein Ort, um diese Umweltprobleme der Schweizer Fleischproduktion aufzuzeigen, ist das Luzerner Mittelland: Im Gebiet rund um den Baldegger-, Sempacher- und Hallwilersee (AG) ist seit den 1960er-Jahren ein «Schweinevalley» mit Tierhaltern, Futtermühlen, einer Besamungsfirma, Gülle- und Schweinetransporteuren und Schlachthöfen entstanden.

Schweizweit bis zu 2,5 Milliarden Franken sozialisierte Kosten

Mit der intensiven Landwirtschaft in der Nähe sensitiver Seen erzielt die Schweineindustrie einen jährlichen Umsatz von schätzungsweise einer Milliarde Franken. Dem stehen Umweltschäden gegenüber, die seit 40 Jahren mit technischen Massnahmen in Schach gehalten werden, ohne sie zu beheben. Bisher haben die Steuerzahlenden für die Sanierung der drei Seen rund 130 Millionen bezahlt.

Insgesamt verursacht die Landwirtschaft laut Akademie der Naturwissenschaften Schweiz jährlich bis zu 2,5 Milliarden Franken sozialisierte Kosten durch die schädlichen Auswirkungen von Ammoniak, Stickoxiden, Nitrat und Lachgas.

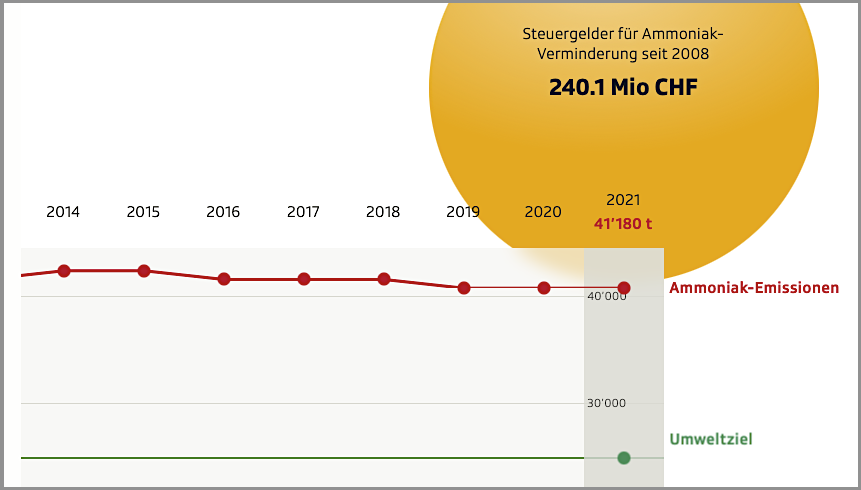

Was macht die Politik dagegen? Ein Blick auf das Beispiel Ammoniak aus der Gülle zeigt: Es floss zwar enorm viel Steuergeld, erreicht wurde aber nur sehr wenig – auch weil wirksame Massnahmen für die Bauern «freiwillig» waren.

Umweltziele bereits seit 1999 verpasst

Der Appell des Bundesrats klingt hochaktuell: «Damit die Luftreinhalteziele erreicht werden können, sind beim Ammoniak (Hauptverursacher Landwirtschaft) zusätzliche wirkungsvolle Massnahmen nötig.» Aber dieser Appell stammt von 1999.

Umweltministerin Ruth Dreifuss hatte im Namen des Bundesrates gefordert: 40 bis 50 Prozent weniger Ammoniak-Emissionen als 1995; das heisst rund 23’000 Tonnen pro Jahr. Heute sind es immer noch 41’000 Tonnen jährlich – also 44 Prozent zu viel. «Rund 75 Millionen Franken verpuffen jährlich in der Luft!», sagt Agrarökologie-Experte Franz Xaver Stadelmann. So viel nämlich kostet der Stickstoffanteil im Kunstdünger.

«Rund 75 Millionen Franken verpuffen jährlich in der Luft!»

Franz Xaver Stadelmann, Agrarökologie-Experte

Heutzutage berufen sich alle auf das Umweltziel von 25’000 Tonnen Ammoniak aus dem Jahr 2008. Es ist aber genauso unverbindlich wie die agrarpolitischen Etappenziele mit Fristen. Kein Reduktionsziel der letzten 15 Jahre wurde erreicht.

Sanktionen gibt es keine.

«Zutiefst unredlich», sagt Hansueli Gujer, damals Agrarexperte im Bundesamt für Umwelt (BAFU). Als er seinen Kollegen im Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 2020 mit den nicht erreichten Zielen konfrontierte, habe dieser ihn ausgelacht. «Das war der Zynismus des Systems», sagt Gujer.

Druck kam erst mit den abgelehnten Agrarinitiativen. Nun gibt es erstmals ein verbindliches Reduktionsziel, wenn auch nur für Stickstoff (70 Prozent stammen vom Ammoniak): Der Bundesrat wollte 20 Prozent weniger bis 2030, das Parlament verwässerte auf 15 Prozent.

Wie reduziert man Ammoniak-Emissionen? Der Bund setzt vor allem auf den Schleppschlauch. Er bringt Tiergülle bodennah auf dem Acker aus. Damit entweicht rund 30 Prozent weniger Ammoniak in die Luft als mit dem Breitverteiler, der die Gülle in alle Himmelsrichtungen verspritzt.

Der Einsatz des Schleppschlauchs wurde von 2008-2021 mit Subventionen gefördert. Zusätzlich wurden von 2008-2019 noch andere emissionsmindernde Massnahmen wie das Abdecken von offenen Güllensilos und stickstoffreduziertes Tierfutter subventioniert.

Recherchen von SRF DOK zeigen: Rund 240 Millionen Franken Steuergeld wurden bezahlt. Trotzdem wurde das Umweltziel weit verfehlt. Die Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft sanken nur um knapp zehn Prozent. Trotz Dutzenden Steuermillionen sind sie immer noch 40 Prozent zu hoch.

Rund 240 Steuermillionen für ein weit verfehltes Umweltziel

Die Teilnahme an den Subventionsprojekten war für die Bauern freiwillig. Sie setzten den Schleppschlauch nur auf rund einem Drittel der begüllten Fläche ein. Schweizweit wird der Schleppschlauch erst 2024 obligatorisch. Erstaunlich spät.

Recherchen von SRF DOK zeigen: Schon 1992 wurde der Schleppschlauch in der Schweiz in Serie verkauft. Seit 1996 ist die Technik auf dem heutigen Stand. 2006 forderten zehn kantonale Umweltämter, dass der Schleppschlauch obligatorisch wird. Das heisst: Bauern sollten nur noch Direktzahlungen bekommen, wenn sie mit dem Schleppschlauch güllen.

Der Bundesrat wollte damals aber nichts von einem Zwang wissen. Die Absage an die Kantone kam vom damaligen SP-Umweltminister Moritz Leuenberger. Stattdessen machte er den Kantonen freiwillige Ressourcenprojekte beliebt. So könnten Massnahmen gemäss dem «regionalen Handlungsbedarf» gefördert werden.

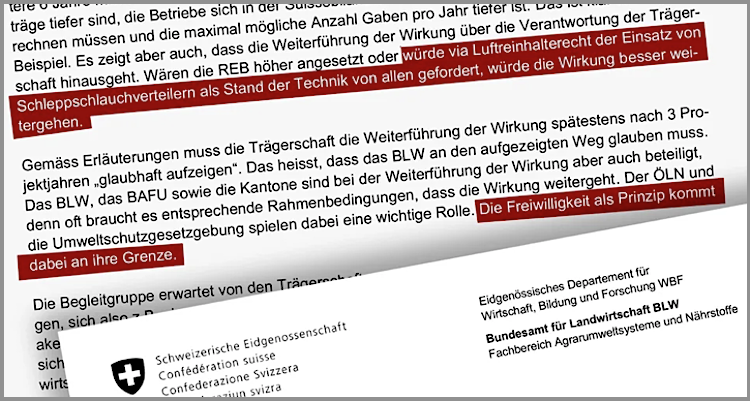

«Die Freiwilligkeit als Prinzip kommt an ihre Grenze»

Seit 2008 stehen die Ressourcenprojekte im Gesetz. Eigentlich geht es dabei darum, eine technische Innovation durch die Bauern testen zu lassen. Im Fall des Schleppschlauchs aber wurde dieselbe Innovation in 20 Kantonen während insgesamt elf Jahren getestet – und vom Bund zu 80 Prozent subventioniert. Also fast flächendeckend, aber eben freiwillig.

Die Konferenz der kantonalen Umweltämter schrieb: «Es fragt sich, ob diese Gesetzesänderung überhaupt Sinn macht.»

Ein paar Jahre später war die Euphorie auch im Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) verflogen: «Die Freiwilligkeit als Prinzip kommt an ihre Grenze», heisst es in einem Protokoll von 2016. SRF DOK konnte es nur dank des Öffentlichkeitsgesetzes herausverlangen.

Man müsse davon ausgehen, dass ein Grossteil der Projekte die kantonal gesteckten Reduktionsziele nicht erreiche. Im Thurgau zeige sich, dass viele Bauern nach Abschluss des Ressourcenprojekts nicht mehr mit dem Schleppschlauch güllen. Schlussfolgerung: «Würde via Luftreinhalterecht der Einsatz von Schleppschlauchverteilern als Stand der Technik von allen gefordert, wäre die Wirkung gross.» Das Schleppschlauch-Obligatorium kommt aber erst 2024, acht Jahre nach dieser Feststellung.

Dazwischen wurden von 2014 bis 2021 «Ressourceneffizienz-Beiträge» ausgerichtet: Subventionen für alle Bauern, die freiwillig mit dem Schleppschlauch güllten. Faktisch eine Weiterführung der auf sechs Jahre befristeten Ressourcenprojekte, um die Bauern bei der Stange zu halten.

86 Millionen Steuerfranken wurden in den Ressourceneffizienz-Programmen ausgeschüttet – ohne dass ein Reduktionsziel vorgegeben wurde. Die Ammoniak-Emissionen sanken kaum weiter. Die eidgenössische Finanzkontrolle kritisierte die Effizienzbeiträge für den Schleppschlauch als «wenig effizient».

Red. Damit konfrontiert, warum er verschiedene Bundesvorschriften nicht durchsetze, wich der für den Vollzug zuständige Luzerner FDP-Regierungsrat Fabian Peter aus. Er wisse auch nicht, weshalb man bis heute zugeschaut habe. Auf seiner Webseite heisst es: «Als ehemaliger Unternehmer und Mitbesitzer eines Familienunternehmens setze ich mich für wenig Bürokratie, attraktive Rahmenbedingungen und schlanke Strukturen ein, damit sich die Unternehmen auf ihr Geschäft konzentrieren können.» Er tut dies offensichtlich auch dann, wenn ihr Geschäft gegen das Gewässerschutzgesetz verstösst. Gegenüber SRF vermied es Regierungsrat Peter, die Schweine-Industrie zu kritisieren, obwohl diese keine Eigenverantwortung wahrnimmt und empfohlene Massnahmen ignoriert. (Seine vollständigen Ausführungen in der Fussnote*)

Bundesbeamte als «Erfüllungsgehilfen der Bauern»

Eine «amtlich tolerierte Umweltverschmutzung» nennt es Chemiker und Umweltrechtsanwalt Hans Maurer. Anfang der 2000er-Jahre seien viele Beamte des Bundesamts für Landwirtschaft BLW «Erfüllungsgehilfen der Bauern» gewesen. Das sagen übereinstimmend drei Experten, die damals mit der Ammoniak-Thematik befasst waren.

- Biophysiker Peter Künzler hatte in einem für das Bundesamt für Umwelt BAFU erstellten Bericht schon 2005 eine Schleppschlauch-Pflicht empfohlen: «Die freiwilligen Ressourcenprogramme waren unnötig», sagt der Experte für Lufthygiene. Aber das BAFU habe vor dem BLW gekuscht.

- Hans Gygax, ehemaliger Chefbeamter im Umweltamt des Kantons Fribourg und früherer Präsident der Vereinigung der Lufthygiene: «Die Ressourcenprojekte waren das politische Instrument des Bundes, um die Bauern einzubinden. Der Schweizer Bauernverband hatte lange gebremst.»

- Roger Biedermann, ehemaliger Kantonschemiker und Leiter der «Projektgruppe Stickstoffhaushalt Schweiz» des Bundes: Anfangs der 2000er-Jahre wollte er ein Reduktionsziel für Stickstoff im Gesetz verankern. 2006 kam der Antrag ins Parlament. Landwirtschaftsministerin Doris Leuthard argumentierte «aus ordnungspolitischen Gründen» dagegen, weil die Kantone für den Vollzug zuständig seien. Das Parlament versenkte den Vorschlag. «20 Jahre schlechte Landwirtschaftspolitik», sagt Biedermann heute. Und keine Besserung in Sicht.

«Die Bauern stehen über dem Gesetz»

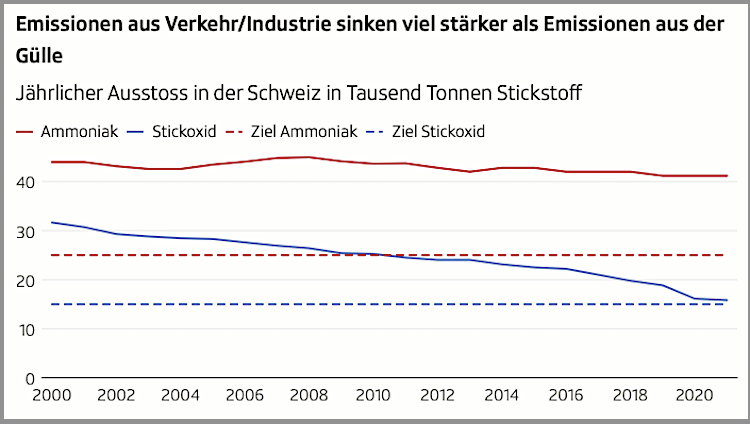

Warum verharren die Ammoniak-Emissionen der Gülle auf hohem Niveau, währenddem jene von Stickoxid in den letzten 40 Jahren stark gesunken sind? Das liegt vor allem an der raschen Einführung des Katalysators in den 1980er-Jahren.

Damals war die Debatte ums «Waldsterben» in aller Munde, und die Angst der Bevölkerung war gross. 75 Prozent der Stickoxide stammten vom Verkehr und trugen zur Ozonbildung bei. Nebst kranken Bäumen fürchtete man um die Gesundheit der Kleinkinder. «Bei Massnahmen im Bereich Luft war der politische Widerstand darum am geringsten», erinnert sich Franz Xaver Stadelmann, damaliger Leiter des Instituts für Umweltschutz und Landwirtschaft.

1986 wurde die Luftreinhalteverordnung eingeführt und 1987 der Katalysator. Die Schweiz nahm europaweit eine führende Rolle ein. Ganz anders bei der Forschung zu Ammoniak aus der Gülle. «Die war schon damals unbeliebt», erinnert sich Stadelmann. Der damalige Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft, Jean-Claude Piot, habe ihm 1986 sogar verbieten wollen, über die negativen Auswirkungen der Gülle zu publizieren. «Die Bauern stehen über dem Gesetz», sagt der ehemalige BAFU-Experte Hansueli Gujer nüchtern.

Wir müssten 70 Prozent weniger Fleisch essen

Im Gegensatz zum Katalysator kann bei Ammoniak allein mit technischen Massnahmen das Umweltziel nicht erreicht werden. Die einzige Lösung ist ein politisches Tabu: Reduktion des Tierbestandes. Nur noch halb so viele Nutztiere fordern Experten wie Bernhard Wehrli, Professor der Gewässerchemie. Nur noch halb so viele Nutztiere fordert auch Biologin Sabine Braun, welche die Schäden von Ammoniak in den Wäldern seit 40 Jahren untersucht.

Technische Massnahmen allein reichen nicht, sagen auch andere Forscher, die namentlich nicht genannt werden wollen, weil sie mit Bauern in ihren Projekten zusammenarbeiten.

Red. Die Politik denkt auch nicht daran, das Verursacherprinzip durchzusetzen und für die Beatmung der Seen, die Fischverluste oder die Waldschäden den Schweinemästern und Betreibern von Geflügel- und Rinder-Mastbetrieben eine Rechnung zu stellen.

Weil der Bundesrat aber nicht an der Quelle ansetzen und die Bevölkerung zum Fleischverzicht zwingen will, geht er das Thema durch die Hintertüre an: «Food statt Feed» heisst das Zauberwort der neuen Klimastrategie, die im September präsentiert wurde. Mehr Pflanzen anbauen für die menschliche Ernährung statt für Tierfutter.

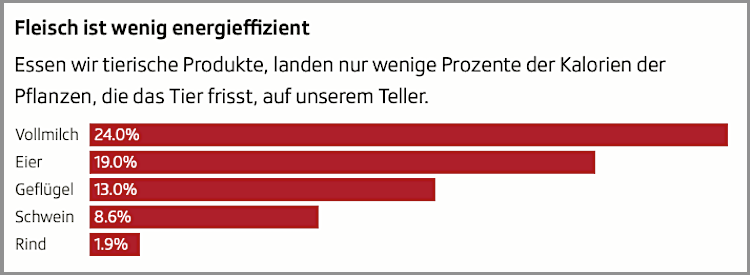

Heute wird auf rund 60 Prozent der Ackerfläche Tierfutter produziert. Neu soll zum Beispiel Mais für den Menschen statt fürs Schwein angebaut werden. Essen wir nämlich Schweinefleisch, kommen nur rund 10 Prozent der Pflanzenkalorien bei uns an. Letztlich stehen wir Konsumentinnen und Konsumenten in der Verantwortung: Gemäss der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroscope müssten wir 70 Prozent weniger Fleisch essen, um die Umwelt weniger zu belasten. Konkret: Höchstens 45 Gramm Fleisch pro Tag.

Die Bauernlobby und Politiker wissen es schon längst

Beatrix Mühlethaler am 4. April 2020 auf Infosperber:

Zu viele Nutztiere überdüngen das Land. Das lässt sich nur ändern, wenn Tierbestand und Fleischkonsum deutlich gesenkt werden. Die blosse Symptomtherapie gegen Düngerüberschuss wirkt nicht.

Beatrix Mühlethaler am 30. März 2020 auf Infosperber:

Überfluss an Dünger führte zu dramatischem Insektensterben. Zuviel Stickstoff macht ihnen den Garaus.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*FUSSNOTE: ANTWORTEN VON REGIERUNGSRAT FABIAN PETER

Ihre Rolle als Vorsteher des Landwirtschafts- und Umweltdepartements?

«Als ich mit der Arbeit begonnen habe, habe ich einen Mediator beigezogen. Ich sagte, ich möchte eine Mediation machen mit den Umweltverbänden und mit den Landwirtschaftsverbänden. Am Anfang waren viele Emotionen da, es war nötig, dass man wieder zusammen reden konnte.»

Was sagen Sie zum Verstoss gegen das Gewässerschutzgesetz?

«Ich verstosse nicht persönlich dagegen, der Kanton Luzern kann das nicht einhalten. Aber das Problem stammt aus der Geschichte, und das kann man nicht mit einem Schalter umdrehen.»

Warum werden die Bauern nicht entschädigt, so dass sie ihre Betriebe aufgeben?

«Das Thema der Enteignungen ist nicht alltäglich in der Schweiz. Und das wollen wir nicht unbedingt machen.»

Warum wurde die Aufstockung [der Viehbestände] beim Baldeggersee gemäss Raumplanungsgesetz während des Phosphor-Projekts bis 2020 nicht gestoppt?

«Die Idee damals war, dass man auf freiwilliger Basis mit dem Ressourcenprojekt jene Bauern belohnt, die weniger Phosphor austragen. Das Aufstockungsthema ist in der Raumplanung geregelt. Das hat man nicht angefasst. Was damals die Ueberlegungen waren, habe ich nicht nachgeschaut. Ich kann sagen: Seit 2020, seit dem letzten Phosphor-Projekt gibt es ein Aufstockungsverbot, dass man nicht mehr Tiere haben kann. Aber das findet man nicht gut in den bäuerlichen Kreisen. Wir sind jetzt vor Bundesgericht mit den Bauern, die nicht einverstanden sind. Sie sagen: ‹Das geht zu weit›. Logischerweise sagen die Umweltverbände ‹das geht zu wenig weit›.

Zerrissen zwischen den Fronten?

«Zerrissen…Ja, die Ansprüche sind sehr verschieden.»

Warum hat man den Schleppschlauch nicht schon viel früher verpflichtend bei den Bauern durchgesetzt?

«Das war ein Investitionsthema. Der Schleppschlauch kostet mehr. Der Subventionsanteil des Bundes kam erst später. Der Kanton hätte das separat subventionieren müssen, und das hat man nicht gemacht.

Warum?

«Ich gehe davon aus, dass es das Kosten/Nutzenverhältnis war. Vielleicht war es zu teuer, vielleicht hat man es aus anderen Ueberlegungen nicht gemacht. Das kann ich nicht nachvollziehen.»

Würden Sie als Regierungsrat wieder gewählt, wenn Sie eine Vorlage zur 40% Reduktion des Tierbestandes unterbreiten würden?

«Vielleicht ist die Frage etwas zugespitzt gestellt. Wenn Sie fragen, ist das mehrheitsfähig denke ich ‹nein, das ist im Moment nicht mehrheitsfähig›.

Sie würden also nicht wieder gewählt?

«Das heisst es nicht. Wenn das Parlament die Vorlage ablehnt, ist das passé. Logisch würde man sich enervieren ob einer solchen Vorlage.»

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Auch wenn ich stets rasch zur Stelle bin, um die Leistungen von SRF zu kritisieren, möchte ich es aus gebotenem Anlass für einmal anders halten und SRF-DOK meine Anerkennung aussprechen. Der Beitrag, wohl unter nicht ganz einfachen Bedingungen im (Schweine)Reich der Mitte gedreht, zeigt mit aller Deutlichkeit die Misere in der schweizerischen Agrarpolitik auf. Es wird ganz offensichtlich nicht nur mit zu viel importiertem Futter zu viel Gülle produziert, sondern auch mit zu vielen Subventionen so gut wie nichts bewirkt. Die völlig aussichtslosen Beatmungsübungen z.B. im Baldeggersee sprechen Bände. Und wenn dann noch der (freisinnige) Verantwortliche im LU-Departement für Subventionen und Gülle neoliberale Sprüche (von wegen Freiwilligkeit!) vom Stapel lässt, stinkt die ganze Sache sogar diesseits des Bildschirms zum Himmel. Es gibt Gesetze, die durchzusetzen sind. Alles andere ist Beilage. Gefordert sind auch die Konsumenten. Weniger Angebot, höhere Preise. Fertig.

Geld und Gülle, eben. Friedrich Dürenmatt machte sich da keine Freunde.

Man bekommt das ungute Gefühl, dass dieser FDP-Regierungsrat der verlängerte Arm der Bauernlobby ist. Er ist nicht mal im Stande, die minimalsten Gesetzesbestimmungen betreffs Umweltschutz durch zu bringen. Da sind ihm seine Bauernwähler offensichtlich näher als die Gesundheit seiner Bevölkerung.

Eine hervorragende, vielschichtige SRF-Reportage! Aber in den letzten Sätzen kommt leider einmal mehr die zum Gemeingut gewordene Nebelpetarde der Lobby. «Letztlich stehen wir Konsumentinnen und Konsumenten in der Verantwortung». Warum sollen, wenn Gesetze nicht vollzogen werden, die Konsumentinnen in der Verantwortung stehen? – Auch die weitere Ausführung dazu, wir müssten «70 Prozent weniger Fleisch essen, um die Umwelt weniger zu belasten», ist falsch und irreführend. Denn entscheidend für das Gülleproblem ist nicht der hohe Fleischkonsum. Entscheidend sind die vom Bund mit Steuergeldern und Importzöllen (ausser auf Futtermittel!) sorgsam überhöhten Schweizer Tierbestände. Das Gülle-Problem lässt sich auch bei gleich hohem Fleischkonsum lösen – indem dort produziert wird, wo das Futter wächst und die Gülle gebraucht wird. Statt mit einem logischen Schluss: «Mehr Fleisch (richtig) importieren, alles andere sind Ausreden!» endet der Text mit einem verfehlten Appell an die Konsumenten.

Ich gebe Ihnen recht, dass die Gesetze konsequent durchgesetzt werden müssen. Dafür sind Gesetze auch da. Und trotzdem: Ihr Einkaufszettel als Konsument ist auch Ihr Stimmzettel. Wir haben es tatsächlich in der Hand. Denken Sie, Migros und Coop würden mitten im Winter Erdbeeren verkaufen, wenn die Gesellschaft sich der Saisonalität und der langen Transportwege (und allen anderen Konsequenzen) bewusst wäre und deshalb die Beeren nicht kaufen würde?

Würden Sie nicht. Weil die Detailhändler primär Geld verdienen wollen. Wenn wir weniger Fleisch essen würden, würde das viele Probleme in der Umwelt und der Gesundheit lösen. Ohne dass wir die Gesetze überhaupt erst benötigen. Und genau das wäre der gangbare Weg. Dieser Weg fordert jedoch ein hohes Bewusstsein für sein tägliches Tun. Und dieses Bewusstsein fehlt auf vielen Ebenen unserer schnelllebigen Konsumgesellschaft.

Die Stimmzettel-Metapher kommt ebenfalls von der Lobby und ist auch schon fast zum Gemeingut geworden. Sie ist grundfalsch. Mit Stimmzetteln treffen wir gemeinsame Entscheidungen über Regeln, die für alle gelten. Mit dem Einkaufszettel stimmen wir genau nicht über gemeinsame Regeln ab, sondern leisten allenfalls freiwillige Beiträge. Der etwas kommunistisch anmutende Ansatz scheitert an der menschlichen Natur. Denn wir funktionieren nicht wie Bienen oder Ameisen. Man kann, wenn öffentliche Interessen im Spiel sind, nicht einfach jeden nach seinem eigenen genetischen Programm handeln lassen. Mit dem Bienen-und Ameisen-Ansatz beuten wir nur die gutmütigen Menschen aus – und verfehlen die gemeinsamen Ziele. Da sind die Frustrationen programmiert – siehe SRF-Beitrag. Wenn wir das nicht wollen, so bleiben – einmal abgesehen von ungesunder sozialer Kontrolle – nur verbindliche Regeln, die für alle gelten. Wozu im Umweltbereich auch Lenkungsabgaben gehören.

Auch wenn dieser Turi mit seiner Schweinemast seinen Teil dazu beiträgt…ein dickes Lob weil bereit ist die üblen Machenschaften von Bauernverband und Politik zu benennen und kritisieren.

Die jährlichen 130 Millionen für Seebelüftungen, 36 Millionen für Phosphorprojekt Baldeggersee, 240 Millionen Subventionen für Projekte wie Schleppschläuche und andere Projekte. Heute wird der Baldegger-, der Sempacher- der Greifensee und der Hallwilersee künstlich belüftet. Im Zugersee besteht eine entsprechende Planung.Ohne dies wären das „tote“ Seen. Wieviele von den 1500 Kleinseen belüftet werden ist nicht bekannt. Da kommen jährliche Kosten von Millionen zusammen die der Landwirtschaft zugerechnet werden müssen. Laut Avenir Suisse kostet die Agrarwirtschaft jährlich 20 Steuermilliarden.