Einfluss der Rüstungslobby auf die US-Politik: Beispiel Jemen

«Warum US-Bomben die Zivilbevölkerung in Jemen töten», titelte die New York Times am 19. Mai ihre Recherche und gibt gleich die Antwort: «Für Trump sollen Waffengeschäfte Arbeitsplätze schaffen – egal wer sie benutzt und wie sie benutzt werden.» Das sei schon unter Präsident Barack Obama so gewesen, aber Präsident Donald Trump treibe diese Politik auf die Spitze.

US-Administrationen würden es in Kauf nehmen, dass der Krieg der von den USA massiv unterstützten saudische Koalition in Jemen zur grössten humanitären Katastrophe geführt hat. Freuen können sich die an der Waffenherstellung beteiligten Grosskonzerne, die an den Multimilliardengeschäften gut verdienen, allen voran Raytheon, Lockheed, Northrop Grumman, Boeing, United Technologies oder General Dynamcis.

Milliardengeschäfte dank dem Krieg in Jemen

Jahr um Jahr fielen Bomben auch auf Hochzeitszelte, Abdankungshallen, auf Fischerboote und auf Schulbusse. Tausende Zivilisten starben. Die Waffen lieferten US-Konzerne, durchgewunken von US-Behörden. Als sich im Juni 2017 ein einflussreicher Republikanischer Senator gegen weitere Waffenverkäufe stellte, hätte das Töten gestoppt werden können.

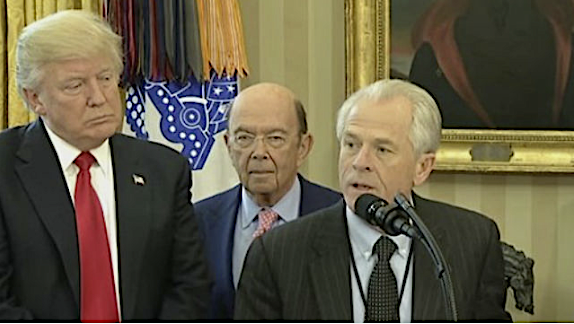

Nicht aber unter Präsident Trump. Da es um Milliardengeschäfte ging, machte es der Berater von Waffenkonzernen, Peter Navarro, zu seiner Aufgabe, die Opposition auszubremsen. Navarro beriet sich mit amerikanischen Waffenherstellern, bevor er in einem Memo Jared Kushner und andere einflussreiche Leute im Weissen Haus dazu aufrief, zu intervenieren. Der Titel des Memos: „Trumps Waffengeschäfte im Mittleren Osten extrem gefährdet, Arbeitsplatzverluste drohen.“ Innerhalb weniger Wochen liefen die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien wieder an.

In dieser Intervention, die bislang unbeachtet blieb, sieht die New York Times den fundamentalen Wandel in der amerikanischen Aussenpolitik unter Donald Trump: Wirtschaftliche Interessen haben vor allem anderen Vorrang. Waffengeschäfte sollen Gewinn bringen und Arbeitsplätze schaffen, egal wofür, und egal wo das Kriegsmaterial eingesetzt wird. „Dieses Weisse Haus ist gegenüber Lobbyisten der Verteidigungsindustrie weit zugänglicher als jedes andere, an das ich mich erinnern kann“, sagte Loren B. Thompson gegenüber der New York Times. Der erfahrene Analyst ist ebenfalls Berater grosser Waffenhersteller.

«Nur den Aktionären verpflichtet»

Amerikanische Waffenhersteller, die an die Saudis verkaufen, stellen sich auf den Standpunkt, sie seien ihren Aktionären verpflichtet und täten nichts Falsches. Verkäufe an ausländische Militärs müssten schliesslich vom Aussendepartement genehmigt werden. Dessen Regeln würden sie einhalten. Dokumente zeigen, dass Waffenverkäufe ins Ausland unter Trump massiv gestiegen sind. Im Durchschnitt betrugen sie rund 51 Milliarden in den ersten drei Jahren, verglichen mit jährlich 36 Milliarden während Obamas letzter Amtsperiode, in der die Verkäufe bereits stark angestiegen waren.

Jemen ist dafür ein schreckliches Beispiel. Dort verlängert Trumps Unterstützung des Waffenhandels den Konflikt, der im ärmsten Land Arabiens bereits über 100’000 Tote gefordert, Hunderttausende in die Flucht getrieben und eine volatile Region weiter destabilisiert hat.

Die New York Times stützt sich bei ihrem Recherchen auf über tausend Seiten Aufzeichnungen und Interviews mit mehr als 50 Personen, die mit der Politik vertraut sind oder in die Entscheidungen involviert waren.

Als sich die Lage in Jemen auch nach vielen Kriegsjahren verschlechterte, wartete ein Waffenkonzern nicht mehr auf die offiziellen Genehmigungen und Regelungen. Raytheon bemühte sich vielmehr mit allen Mitteln, hohe Beamte zu beeinflussen, nachdem einige Abgeordnete im Kongress versuchten, die Verkäufe an Saudi-Arabien aus humanitären Gründen zu verbieten. Dabei nutzte Raytheon jedes Schlupfloch. Der Konzern engagierte ehemalige Offizielle des Aussenministeriums, die sich nicht als Lobbyisten registrieren mussten, um ihre früheren Kollegen dazu zu bewegen, die Verkäufe zu genehmigen. Obwohl das Unternehmen schon tief in Washington eingebettet war – sein Chef-Lobbyist Mark Esper wurde Verteidigungsminister unter Trump – suchte Raytheon noch engeren Kontakt. Der Konzern engagierte den einflussreichen Berater Peter Navarro, der sich im Weissen Haus erfolgreich für ihre Belange einsetzte.

Navarro ist einer von Trumps Vertrauten

Trump hatte die Wahl nicht zuletzt gewonnen, weil er versprach, die amerikanische Industrie stark zu machen. Doch das war nicht so einfach. Peter Navarro, der Trumps Wahlkampagne begleitete, glaubte, die Lösung gefunden zu haben. Er überzeugte Trumps Übergangsteam, die Nationale Sicherheit ins Spiel zu bringen und die Verteidigungsindustrie zu fördern, auch mit Zöllen. So könnten Arbeitsplätze geschaffen und das Handelsdefizit verringert werden. Im Dezember ernannte Trump Navarro zum Chef des neu geschaffenen „National Trade Council“. Obwohl dieses Gremium vor allem auf dem Papier bestand, gewann Navarro grossen Einfluss, und die Waffenindustrie horchte auf. Kurz nach Trumps Amtseinführung im Januar 2017 gingen Raytheon und andere Waffenhersteller bei Navarro ein und aus.

Drei Milliarden Dollar allein für Bomben

Bevor der Krieg vor fünf Jahren im Jemen ausbrach, hatte Raytheon eine schlechten Phase durchgemacht. Das drittgrösste Verteidigungsunternehmen der USA hatte sinkende Gewinne zu verzeichnen, dazu kamen Budgetkürzungen der Regierung. Seit Kriegsbeginn hat Raytheon ein Dutzend grosse Lieferungen an das saudische Königreich und seine Verbündeten verbucht, im Wert von mehr als fünf Milliarden US-Dollar. Regierungsdokumente belegen, dass Raytheon nach Kriegsausbruch über drei Milliarden US-Dollar allein mit neuen Bombenverkäufen einnahm. Mit seinen Lieferungen an ausländische Regierungen nahm Raytheon mehr ein als Lockheed Martin und andere US-Waffenkonzerne.

Die meisten Deals, vor allem für defensive Waffen, wurden ohne weiteres genehmigt. Doch bei offensiven Waffen, darunter die über 120’000 Präzisionsbomben, welche die Saudis in Jemen einsetzten, gab es Widerstand. Der Widerstand wuchs, als Koalitionsflugzeuge im Oktober 2016 wiederholt eine Abdankungshalle in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa bombrardierten, wo 1500 Männer, Frauen und Kinder den Vater eines Regierungsmitglieds betrauerten.

Im Dezember 2016 stoppte die Obama-Administration die Auslieferung von Bombenteilen, die bereits verkauft, aber noch nicht geliefert waren – sehr zum Ärger von Raytheon und den Saudis. Kaum war Donald Trump im Amt, suchte Raytheon engen Kontakt zur neuen Administration. So traf sich der damalige Konzernchef, Thomas A. Kennedy, verschiedentlich persönlich mit Trump und begleitete ihn auch auf seinem Trip nach Saudi-Arabien, wie ein ehemaliger Angestellter aussagte. Kurz nach der Reise winkte die Trump-Adminstration die Lieferung der Bombenteile an die Saudis durch. Trump bezeichnete diese Waffenlieferungen als grossen Erfolg. Bedenken äusserte er keine. Im letzten Oktober sagte Trump zu Reportern: „Die Beziehungen zu Saudi Arabien sind sehr gut. Sie kaufen Ware im Wert von Hunderten Millarden Dollar von uns.“

Ein umfassender Report der „International Crisis Group“, einer Nonprofitorganisation, die sich der Konfliktlösung verschrieben hat, kam zum Schluss, die US-Waffenlieferungen seien „wie Fliegenpapier, das die USA in Jemen festhält.“

***************************************************************

Siehe auch:

- «Investoren und Spekulanten setzen auf US-Waffenkonzerne», 10.5.2018

- «Zu viele Arbeitsplätze hängen von den 700 Milliarden Dollar für das US-Militär ab. Zivile Ausgaben wären dafür effizienter», 10.2.2018

- «Das US-Rüstungsmonster ist ‹too big to fail›», 15.12.2017

- Infosperber-DOSSIERS:

«Die Waffenlobby in den USA»

«Der Krieg in Jemen»

***************************************************************

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

keine

Neben dieser Kritik an den USA ist zu erwähnen: Die Schweizerische Nationalbank, die UBS, die Credit Suisse, Versicherungen und die Pensionskassen, auch die SBB Pensionskasse investieren auch in US-Rüstungskonzerne und in deutsche und britische Unternehmen mit deren Bomben und Granaten der Jemen in Schutt und Asche gelegt wird. Diese Institute legen ihr Gelder heute sogar in Unternehmen an, die an der Produktion von verbotenen Waffen beteiligt sind, von Atombomben.

.

Zu hoffen ist, dass Frau Vania Alleva, Mitglied des Bankrats der Schweizer Nationalbank seit 2019, Präsidentin der Gewerkschaft Unia und 1. Vizepräsidentin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB versuchen wird, dass unsere Schweizerische Nationalbank und auch die Banken, Versicherungen und Pensionskassen keine Mittel mehr in Rüstungskonzerne mehr investieren.

Die Schweiz verkaufte 2019, Rüstungsgüter im Wert von 728 Mio. Fr. ins Ausland. Das waren 43 Prozent mehr als im Vorjahr, als 2018. In diesen Zahlen sind die besonderen militärischen Güter, die ebenfalls exportiert wurden, nicht eingerechnet. Die Kriegsmaterialexporte der Schweiz gingen im letzten Jahr wieder vor allem an Nato-Staaten die immer wieder sich an Kriegen beteiligten und an Regime die foltern und in Länder in denen schreckliche Armut herrscht.

Zu erinnern ist: «Kriegsmaterialexporte sind verboten, wenn das Bestimmungsland in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist», laut der Kriegsmaterialverordnung.

@HeinrichFrei: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Beim Gedanken, wofür die Schweizer Neutralität einmal gestanden hat und was heute für den Götzen Mammon alles von «Bern» akzeptiert wird, muss einem echt übel werden. Dasselbe im 2. Weltkrieg, als man Züge, in denen sich unter Kohle getarnt Waffen von DE nach IT, einfach durchgewunken hatte. Ach du schöne saubere Schweiz…

@ René Lütold: Die Brennerbahn wurde 1867 fertiggestellt und ist Teil der Eisenbahnachse Berlin – Palermo. Die Achsenmächte waren auf der Schiene wie auf der Strasse immer durchgehend verbunden. Es bestand gar keinen Bedarf, Waffen mit Kohlen zu verunreinigen und durch die Schweiz zu schleusen. Auch wenn sich dieses Märchen hartnäckig hält, es bleibt dennoch ein Märchen. Der Gotthardmythos wurde so erfolgreich in der Schweiz verankert, dass bisweilen sogar von den Progressiven vergessen geht, dass im Westen wie im Osten auch im Ausland Alpendurchquerungen möglich sind.