Keynes und die Rückkehr des Hausschweins

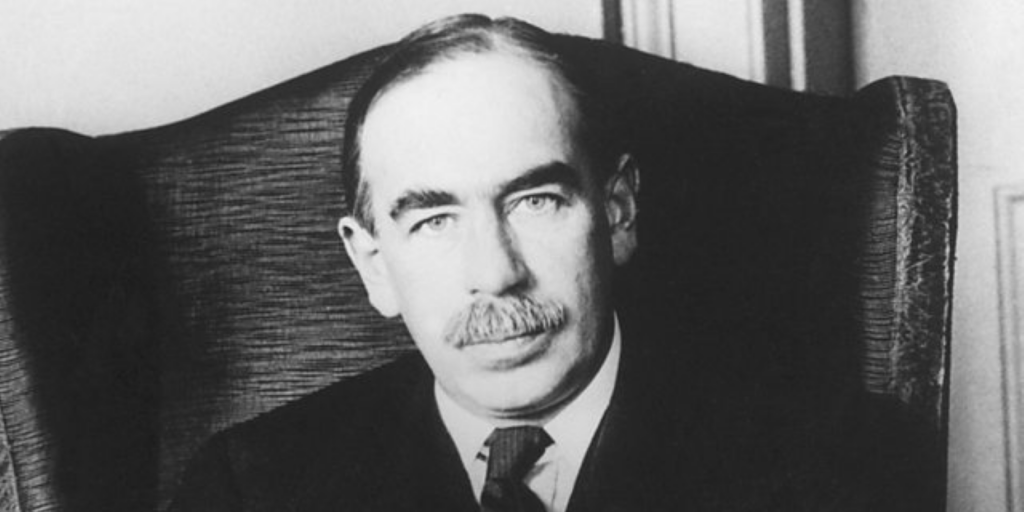

1930 hat John Maynard Keynes, der damals berühmteste Ökonom, prophezeit, dass seine Enkel pro Woche nur noch 15 Stunden würden arbeiten müssen. Heute beklagen sich seine Urenkel darüber, dass ihre Kinder nur noch 30 Stunden arbeiten wollen, wo wir doch dringend mehr Arbeitskräfte brauchen. Worin genau hat sich Keynes geirrt?

An der Produktivität kann es nicht liegen. Die ist seit damals in der Schweiz um den Faktor 5, in Grossbritannien um den Faktor 8 und in Deutschland gar um das 11-Fache gestiegen. Auch die längere Lebenserwartung ist kein Argument gegen kürzere Arbeitszeiten, denn bei einer 15-Stunden-Woche bräuchten nicht einmal Bauarbeiter ein frühes Pensionierungsalter. Doch Keynes konnte nicht ahnen, wie sehr seine Nachfahren damit beschäftigt sein würden, die zunehmende Komplexität einer globalen Marktwirtschaft zu bewältigen.

Nestlé oder doch lieber Hausschwein plus Schrebergarten?

Nehmen wir unser Grundbedürfnis: die Nahrung. Nestlé wendet nur gut 50 Prozent seines Umsatzes für die eigentliche Herstellung von Nahrungsmitteln auf. Der Rest ist Werbung, Vertrieb, Transport und Marge. Bis die Produkte dann auf dem Tisch sind, kommen noch einmal mindestens 20 Prozent Detailhandelsmarge und 20 Prozent Foodwaste dazu. Das ist zwar immer noch effizienter als ein Hausschwein und ein Schrebergarten, aber die Differenz schrumpft.

Dann ist da noch etwas anderes: Mit ihren hoch verarbeiteten Lebensmitteln sorgen Nestlé und Co. dafür, dass unser Sättigungsgefühl unterbunden wird und wir pro Kopf und Tag rund 500 Kalorien zu viel essen – und bezahlen. Mit der Abnehmspritze Ozempic gibt uns Big Pharma die Sättigung wieder zurück. In Deutschland für rund 300 Euro pro Kopf und Monat. Das ist rund doppelt so viel, wie Deutschlands Unterschicht für Lebensmittel ausgeben kann. Dazu kommen viele teure Nebenwirkungen. Das Grunzen des Hausschweins klingt nun schon sehr verführerisch.

Wenn Wohnungen zu Immobilienvermögen werden

Nehmen wir ein weiteres Grundbedürfnis: Mit dem Bau von Wohnungen wird heute in der Schweiz nicht unbedingt mehr Geld verdient, als mit dem Kauf- und Verkauf von Immobilien und allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Auch diese Kosten werden letztlich auf die Mieter abgewälzt. Ferner hat Keynes wohl auch nicht bedacht, dass wir heute etwa 10 Prozent unserer Arbeitskraft darauf verwenden, die stetig steigende Masse von Vermögen, Guthaben und Schulden zu verwalten beziehungsweise damit zu spekulieren. Die heutige Jugend will nicht mehr Bäckerin, Bauarbeiter oder Fachkraft werden, sondern Day-Trader und Finfluencer. Da winkt mehr Geld.

Zu Keynes› Zeiten war der Arbeitsmarkt vorwiegend lokal. Arbeit war dort, wo die Menschen und ihre Bedürfnisse waren. Heute ziehen die Arbeitskräfte dahin, wohin die Multis ihre Jobs verlagern. Die Arbeit und damit die ganze Gesellschaft ist mobil geworden. Mit der Folge, dass die Kinder nicht mehr von den Nachbarn und den Grosseltern gehütet werden, sondern von der Kita, dass die Pizza nicht mehr selber gebacken, sondern vom Kurierdienst geliefert wird, und dass wir uns nicht mehr im lokalen Turnverein fit halten, sondern im kommerziellen Studio. Und daran hängt noch ein ganzer Rattenschwanz von Bewerbung, Werbung, Personalvermittlung, Arbeitsmarktbürokratie, Arbeitswegen, Staus et cetera.

Die Globalisierung der Märkte bewirkt auch, dass immer mehr Länder am eigenen Bedarf vorbei arbeiten. Die Schweiz oder Deutschland etwa erzielen chronisch hohe Exportüberschüsse und arbeiten somit per saldo zu viel. Um den eigenen Bedarf, etwa an Gesundheitspersonal, Lehrern oder Kellnern zu decken, müssen sie Personal aus dem Ausland rekrutieren. Auch die Exportindustrie beziehungsweise deren «Human Resources» rekrutieren gerne global, und ihre starke Lobby sorgt dafür, dass der freie Personenverkehr als «Grundfreiheit der EU» unangetastet bleibt.

Wie Expats neue Job-Lücken aufreissen

Doch auch hier ist mit langen Rattenschwänzen zu rechnen: Die Expats und deren Angehörige müssen erst einmal installiert werden. Allein in der Wohnung und deren Baukosten von gut 500’000 Franken stecken etwa fünf Mannjahre Arbeit. Dazu kommt der laufende Lebensunterhalt. Über den Daumen gepeilt beansprucht eine Arbeitskraft aus der Oberklasse deren zwei aus den unteren Schichten – Nannys, Kitamitarbeiter, Kuriere, Gastronomiepersonal. Und da auch dieses Personal überwiegend importiert wird, öfter mal in die Heimat zurückreist und lange Arbeitswege hat, kommt noch sehr viel Transport- und Zeitaufwand dazu.

Und Keynes hat auch dies nicht bedacht: Die arbeitssparende Effizienz der Märkte beruht auf Wettbewerb und Konkurrenz. Die Evolution hingegen hat uns genetisch auf Kooperation, Hilfsbereitschaft und Empathie programmiert. Ohne diese «Betriebssoftware» hätten wir nicht überlebt.

Dieser Gegensatz führt zu Spannungen und Fehlanreizen. Wir fühlen uns nicht wohl in unserer Haut. Nach dem Gallup World Poll von 2013 waren nur 13 Prozent der Menschheit in ihrem Job wirklich engagiert, 24 Prozent waren desengagiert. Sie waren darauf aus, andere mit ihrer schlechten Stimmung anzustecken. Dieses Missbehagen ist die Geschäftsgrundlage einer riesigen Selbstoptimierungs-Industrie mit all ihren Coaches, Influencern und Schönheitschirurgen. Und nicht zuletzt hat die Konkurrenz- und Gewinnoptimierungslogik des Marktes eine Gesundheitsindustrie hervorgebracht, die nicht auf Heilung, sondern auf permanentes kontrolliertes Siechtum setzt: Einmal dick: immer Abnehmspritze; einmal Diabetes: immer Insulin.

Ist die 15-Stunden-Woche also doch möglich, wenn wir es nur richtig anstellen? Wohl kaum, aber wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, wie wir unsere produktiven Tätigkeiten wieder entschlacken könnten. Und vielleicht läuft uns dabei das eine oder andere fette Hausschwein über den Weg.

PS. Die Rückkehr des Hausschweins wäre auch der Anfang vom Ende der Massentierhaltung.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Sehr schön, dieser Text über Keynes – nur der Hinweis auf eine Vorbedingung für die von ihm als möglich angesehene Entwicklung fehlt: die Neutralisierung des Liquiditätsvorteils (der Liquiditätsprämie). Es ist die Idee der Geldhaltegebühr von Silvio Gesell. Sie sollte auf liquide Mittel (Bargeld und Giroguthaben) erhoben werden. Gelder werden dadurch in den Umlauf oder in eine längere Festlegung gedrängt Das letztere hat eine zinssenkende Wirkung. Und sinkende Zinsen sorgen für steigende Bodenpreise. Die resutierende «Bereicherung» aus Immoblienvermögen wird zum Glück im Text angesprochen.

Keynes hatte sehr recht, zu sagen er habe sich geirrt, weil er die Zukunft nicht vorhersagen konnte finde ich ein bisschen» pauvre».

Für Zürich sieht es so aus:

4 Wochen zu 15 Std. zu 25.- bis 50.- pro Std. ergibt 1500.- bis 3000.-, für zwei Personen das Doppelte.

Das Existenz Minimum für zwei Personen im Kanton Zürich ist momentan bei etwa 4600.-

Warum wir heute über 40 h pro Woche arbeiten? Es ist der Fehlkonsum, wie im Artikel beschrieben, sowie die konsequente Ausrichtung der Gesellschaft auf die Anforderungen der grossen Konzerne. ZB. pendeln täglich tausende in zentralisierte Gebäude zur einer Arbeit, die sie auch in einem Gebäude in ihrer Nähe erfüllen konnten. Grosse Einkaufszentren zerstörten die kleinen Läden um die Ecke und damit auch den sozialen Austausch im Quartier.etc.etc.

Wir verschieben dauernd Kosten ( Fahrten, Zeitaufwand, Entsorgung) aus dem sichtbaren Bereich in den » unsichtbaren». Deshalb erscheint uns der Supermarkt günstiger als früher der Laden um die Ecke.

Selten so viel genickt beim Lesen!

Guter Text aber der Grundirrtum von Keynes war ein anderer. Er glaubte nämlich, die allgemeine 15-Stundenwoche werde dank des Zinseszinses und Vermögensbildung möglich sein. Für ein Grossteil der Bevölkerung ist das jedoch utopisch, weil die unumgänglichen Ausgaben viel zu hoch sind. Dahinter stehen Faktoren wie Bodenrenten/Wohnungsmieten, Gesundheitskosten, und Steuern.

Vielleicht wird sich mit KI-Robotern und Grundeinkommen etwas ändern. Ob zum Guten oder Schlechten weiss ich auch nicht…