Griechen-Aufstand: Die NZZ informiert am besten

In den letzten Tagen hat die NZZ über die Euro-Schuldenkrise weitaus am breitesten informiert. Beteiligt waren mehrere Redaktoren in Zürich sowie Korrespondenten im Ausland. Damit ist die NZZ ihrem Ruf als führendes Wirtschaftsblatt gerecht geworden. Neben vielen anderen waren folgende Fakten zu erfahren:

Der griechische Staat ist mit gegenwärtig 317 Mrd Euro fremdfinanziert. Über drei Viertel davon schuldet Griechenland öffentlichen Geldgebern. Mit andern Worten: In den letzten Jahren konnten private Geldgeber wie Grossbanken, Pensionskassen und Versicherungen die risikoreichen griechischen Schuldscheine an öffentliche Institutionen abwälzen. Deshalb kommen vor allem die Steuerzahler europäischer Länder zur Kasse, falls Griechenland nicht mehr alles Geld verzinsen und bei Fälligkeit zurückzahlen kann oder will.

Als ein «Entgegenkommen» hat man die Zinsen für die griechischen Schulden bereits früher herabgesetzt (im Jahr 2014 auf durchschnittlich niedrige 2,4 Prozent) und die Fristen zur Rückzahlung um Jahre verlängert. Fast die Hälfte der ausstehenden Schulden muss Griechenland erst in zwanzig Jahren oder noch später zurückzahlen.

Neuer Finanzminister: Statt der Banken kommen die Steuerzahler zur Kasse

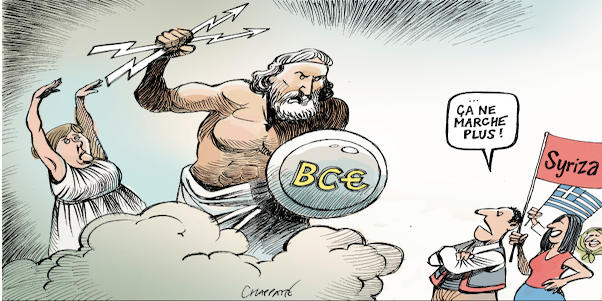

Laut NZZ sprach der neue griechische Finanzminister Yanis Varoufakis noch als Wirtschaftsprofessor von einem «zynischen Transfer von Bankenverlusten auf die Schultern der schwächsten Steuerzahler».

Tatsächlich dienten die «Hilfspakete» an Griechenland hauptsächlich dazu, dass die Gläubiger Griechenlands nicht grössere Verluste einstecken mussten und Griechenland deren Forderungen weitgehend erfüllen konnte. Dabei blieb unberücksichtigt, dass niemand Grossbanken gezwungen hatte, Griechenland Geld auszuleihen.

Staatliche Gläubiger müssen auf voller Zahlung beharren

Unterdessen konnten die privaten Gläubiger ihre griechischen Risiken mehrheitlich der öffentlichen Hand überwälzen. Dies macht einen Schuldenschnitt aus zwei Gründen schwierig: Erstens müssten Steuerzahlende in den reicheren Ländern für die Verluste geradestehen, was den Beteuerungen der Regierungsvertreter widerspricht. Und zweitens gibt es rechtliche Hindernisse.

Beim Europäischen Finanzstabilisierungsfonds EFSF (Gläubigerin von 45 Prozent aller griechischen Staatsschulden) sei ein Schuldenschnitt «rechtlich nur schwer durchführbar», schreibt die NZZ. Die Europäische Zentralbank EZB wiederum (Gläubigerin von 9 Prozent) würde bei einem Forderungsverzicht «gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung verstossen». Der Weltwährungsfonds IWF schliesslich (Gläubiger von 10 Prozent der griechischen Staatsschulden) dürfe «grundsätzlich nicht an Schuldenschnitten teilnehmen», weil das Mandat dies nicht vorsehe.

Fazit der NZZ: Ein Abschreiber auf den Forderungen sei «entsprechend unwahrscheinlich». Es bleibe der Ausweg, die Rückzahlungsfristen noch mehr zu verlängern oder die Zinsen noch mehr zu senken oder auf solche sogar zu verzichten. Viel Spielraum böten diese beiden Möglichkeiten jedoch nicht.

Countdown spätestens im Sommer

Bereits Ende Februar geht ein laufendes «Hilfsprogramm» zu Ende. Dieses könnte angesichts des Regierungswechsels verlängert werden, um Zeit für Verhandlungen zu gewinnen. Spätestens im Sommer würde jedoch «die Rückzahlung gewichtiger Anleihen anstehen». Bis dann müsste Griechenland mit den Gläubigern eine Einigung auf die Bedingungen gefunden haben, oder diese Bedingungen ablehnen und die nötigen Milliarden selber auf dem Markt aufnehmen. In einem solchen Fall aber würden die Zinsen für griechische Anleihen in die Höhe schnellen, weil deren Rückzahlung unsicherer würde. Deshalb hielten die «meisten Experten» eine solche Selbstfinanzierung für «kaum machbar».

Wer soll haften?

Je nach Autor verteilt die NZZ die Verantwortung für die Misere unterschiedlich. Für Thomas Fuster ist das «Kernübel hinlänglich bekannt»: Griechenland habe bis 2009 «weit über seine Verhältnisse gelebt». Der Staatsapparat sei aufgebläht worden und die Wettbewerbsfähigkeit vernachlässigt. Cyrill Steiger bläst ins gleiche Horn: «Eine der Wurzeln des Übels ist der aufgeblähte, ineffiziente und teure öffentliche Sektor.» Überdies kritisiert er den in Griechenland verbreiteten Glauben an die Staatsbetriebe.

Doch all dies mussten auch die Grossbanken gewusst haben, als sie trotzdem für Milliarden in Staatsanleihen Griechenlands investierten. Sie konnten leicht höhere Zinsen kassieren als mit andern Anleihen. «Die Einschätzung von Schuldenrisiken sollte zur Kernkompetenz von Banken gehören – ob es sich um private oder staatliche Schuldner handelt», schrieb NZZ-Redaktor Hansueli Schöchli Ende 2011. Und Wirtschaftschef Peter A. Fischer doppelte nach: «Europas Banken und Versicherungen haben lange genug Zeit gehabt, einzusehen, dass es keine risikolosen Anleihen gibt und dass sie das Finanzgebaren der verschiedenen EU-Staaten differenziert beurteilen müssen.»

Diese Ansicht teilt der Zürcher Finanzprofessor Marc Chesney: «Es war niemand verpflichtet, Griechenland Milliarden-Kredite zu geben.» Doch unterdessen sei den Grossbanken ermöglicht worden, die toxischen griechischen Staats- und Bankanleihen grösstenteils der Europäischen Zentralbank und dem IWF zu überwälzen. «Jetzt haften die Steuerzahler der reicheren EU-Länder für die meisten griechischen Wertpapiere, so dass einzelne dieser Länder weitere Finanzprobleme bekommen könnten.» (Siehe Infosperber vom 25.1.2015)

—

Einige NZZ-Artikel:

NZZ vom 28.1.2015: «Wenig Spielraum für Griechenland» (kostenlos)

NZZ vom 24.1.2015: «Die nicht gefühlten Reformerfolge Griechenlands» (3.50 CHF)

NZZ vom 21.1.2015: «Auch ohne ‹Grexit› gibt es genug Probleme» (3.50 CHF)

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

Mit gefiel spiegel.online besser

z.b.hier

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/georg-diez-schuldenschnitt-fuer-griechenland-und-mediale-rhetorik-a-1015864.html

und hier:

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-wahl-tsipras-und-syriza-haben-eine-chance-verdient-a-1014937.html

…weil ich

a)jedes Wort verstanden habe (im Gegensatz zur NZZ)

b) weil spiegel.de die Griechenland-Krise nicht allein als finanztechnokratisches, sondern auch als -lösbares – politisches Problem kapiert hat (u.a.weniger Macht den Notenbanken)

c) weil spiegel.de mit Bezug auf die «Financial Times» darauf verweist, dass nur 11% der EU-Gelder bei der GR-Regierung ankommen, 89% wandern in die Finanzindustrie und die Grossbanken bisher nicht ausreichend in die Verantwortung für ihre verantwortungslosen GR-Kredite genommen wurden

d) spiegel.de (im Gegensatz zur NZZ) klar macht, dass enorme Summen griechisches Schwarzgeld im Ausland geparkt sind (die dem griechischen Staat zustehen und mit denen er sich weitgehend sanieren könnte) u.a. in der Schweiz, die Schweiz somit unmittelbar in die Griechenlandkrise involviert ist und hierzulande dringender Handlungsbedarf besteht (warum hört man nichts über den Stand dieser Verhandlungen?).

e)ich Klartext bevorzuge