Hohe Zölle für alle: Trump sprengt das Freihandels-System

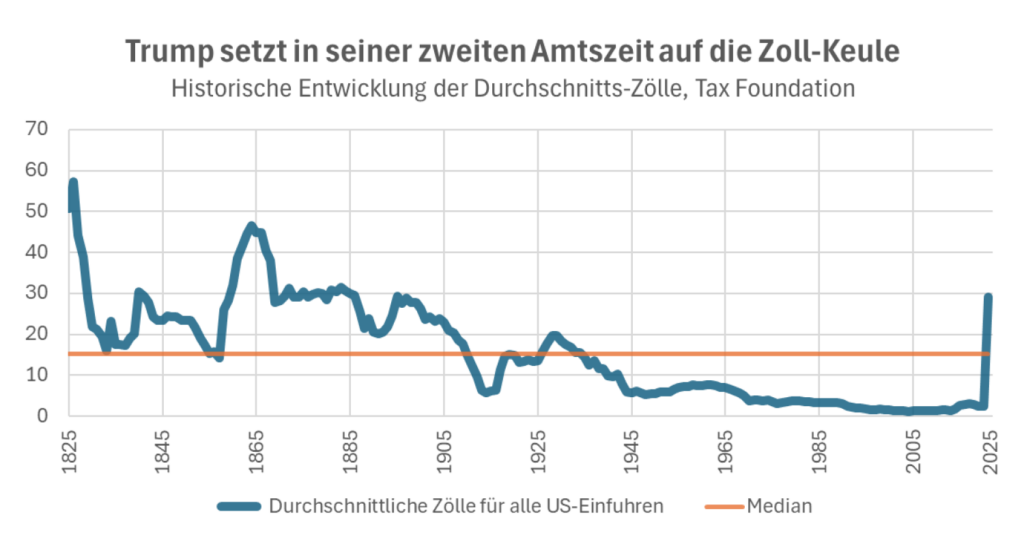

Das hatten nur wenige erwartet: US-Präsident Donald Trump hat gerade angekündigt, die Durchschnittszölle auf Importe in die USA auf 29 Prozent anzuheben und damit auf den höchsten Wert seit über 100 Jahren. Dieser ist höher als die Smoot-Hawley-Zölle der 1930er Jahre. Damals hat die merkantilistische Handelspolitik der Amerikaner zur Entstehung der Weltwirtschaftskrise beigetragen.

Trump und seine Entourage machen es sich bei der Festsetzung dieser Zölle einfach. In ihren Augen sollte jedes Land in etwa gleichviele Waren und Dienstleistungen aus den USA importieren, wie es dorthin exportiert. Entstehe eine Diskrepanz, müsse diese automatisch das Ergebnis von Handelshemmnissen sein, wie auch immer diese definiert sein mögen. Und dagegen will Trump vorgehen, etwa mit Zollsätzen von bis zu 31 Prozent auf Einfuhren aus der Schweiz.

Zoll-Politik droht das etablierte Wirtschaftssystem zu erschüttern

Die Finanzmärkte reagieren geschockt, Anleger fürchten die Disruption der Handelsströme. Die Kurse an den Börsen in aller Welt sind massiv unter Druck geraten. An der Wallstreet vor allem bei Firmen, welche bisher ihre Produkte günstig im Ausland herstellten (vor allem in Asien), um sie teuer und mit hohen Gewinnen in westlichen Ländern wie den USA zu verkaufen. Nun müssen sie plötzlich mit hohen Gewinnsteuern in Form von Zöllen kalkulieren, nachdem sie ihre Erträge in der Vergangenheit oft «aus Steuergründen künstlich tiefgerechnet» hatten.

Gleichzeitig fallen die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen, und am Devisenmarkt gibt der Dollar kräftig nach. Selbst der Swiss-Market-Index hat in drei Tagen gut acht Prozent seines Wertes verloren, weil viele Schweizer Firmen in den USA sehr aktiv sind und dort beachtliche Umsätze machen.

Die von Trump angekündigte Zoll-Politik droht das Wirtschaftssystem zu erschüttern, an das sich die Welt in den vergangenen Jahrzehnten gewöhnt und in dem sich viele bequem eingerichtet hatten. Dieses so genannte Freihandels-System, das die Amerikaner nach dem zweiten Weltkrieg selbst geschaffen hatten, beruhte im Wesentlichen darauf, «den amerikanischen Konsumenten zum Abnehmer der letzten Instanz für die Überproduktion aller anderen zu machen», wie es der Rabobank-Ökonom Michael Every formuliert.

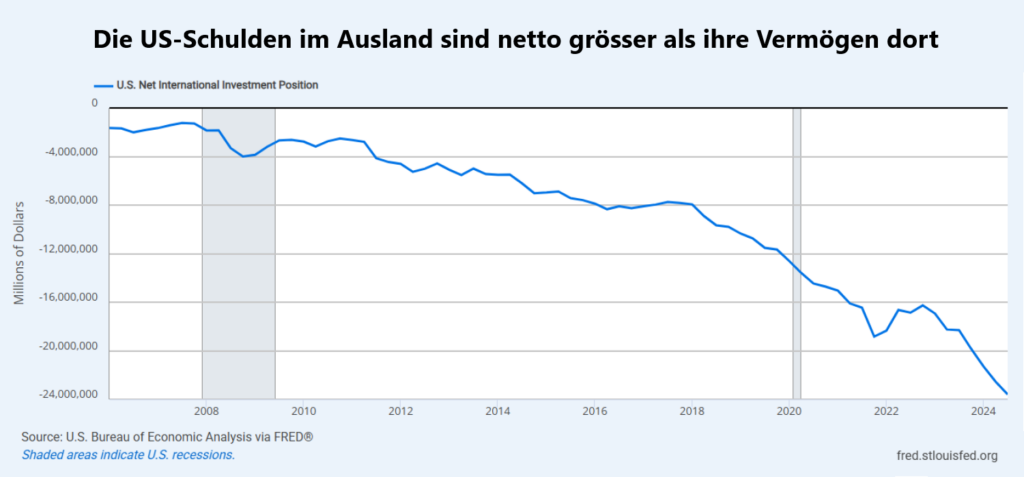

In diesem Rahmen importierten und konsumierten sie günstige Güter aus dem Ausland und nahmen dafür enorme Budget- und Handelsbilanzdefizite, rasant steigende Staatsschulden, hohe Kosten für den militärischen Schutz der westlichen Welt sowie zunehmend negative Saldi in der Vermögensbilanz in Kauf. Der US-Dollar diente als Schmiermittel und war entsprechend gefragt.

Gleichzeitig absorbierten die boomenden amerikanischen Finanzmärkte die kommerziellen Erträge aus den enormen Aussenhandelsbilanzüberschüssen, welche Länder wie China, Vietnam, Indonesien, Deutschland oder auch die Schweiz mit den USA erzielten. Die amerikanische Währung blieb stark, obwohl Inflationsrate und Zinsen zumindest bis zur Pandemie erstaunlich tief waren.

So kam es, dass die Medien noch bis vor kurzem darüber berichteten, wie der Freihandel in weiten Teilen der Welt zu beispiellosem Wohlstand und zu einer Sonderstellung der amerikanischen Volkswirtschaft geführt habe.

In den Augen Trumps hat der Freihandel in der Praxis versagt

Nur – Donald Trump und seine Entourage sehen das anders. In ihren Augen hat der Freihandel, wie er in den vergangenen Jahrzehnten praktiziert wurde, in der Realität nicht gehalten, was Handelstheoretiker aus den Elfenbeintürmen immer versprochen hatten – dass sich die Handelsströme zwischen den verschiedenen Ländern langfristig ausgleichen. Die chronischen Defizite und der dahinserbelnde Mittelstand der USA widerlegten das bekannte Theorem des britischen Ökonomen David Ricardo über die ausgleichende Wirkung von komparativen Vorteilen, behaupten sie.

Sie werfen den «Überschussstaaten» unter anderem vor, sie hätten ihre Märkte vorsätzlich mit willkürlichen Handelsschranken und zum Teil auch mit künstlich tief gehaltenen Währungen gegen die Konkurrenz durch amerikanische Produkte abgeschottet und den US-Unternehmen Nachteile beschert. Nun sei es höchste Zeit, dass die Vereinigten Staaten so etwas nicht mehr länger tolerierten. Stattdessen müssten sie ihre eigenen geo-, finanz- und wirtschaftspolitischen Ziele zum Verdruss von Freund und Feind in den Vordergrund stellen.

Grösster Angriff auf den Freihandel seit dem zweiten Weltkrieg?

Entsprechend gross ist die weltweite Empörung: Die NZZ ortet eine «merkantilistische Kehrtwende». Diese werde die Amerikaner teuer zu stehen kommen. Schweizerische und deutsche Exporteure hätten zu leiden, warnt sie. Clemens Fuest, der Präsident des renommierten deutschen Forschungsinstituts Ifo, redet sogar vom grössten Angriff auf den Freihandel seit dem zweiten Weltkrieg.

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, kündigte an, die Europäische Union (EU) werde zunächst versuchen, die eigenen Zölle zu senken, um Trumps Vorwürfe zu entkräften und um ihn zu besänftigen. Sollte dies jedoch nicht gelingen, müssten die Europäer «Gegenmassnahmen» gegen die amerikanischen Zölle ergreifen. Gleichzeitig aber wollen sie ihre eigene Industrie mit ähnlichen Massnahmen vor billigen Waren schützen, welche beispielsweise aus China zu Dumpingpreisen auf den europäischen Markt gelangen könnten. Bei der Einfuhr von Stahl gibt es bereits entsprechende Beschränkungen.

Von der Leyen stimmt sogar Donald Trumps Aussage zu, dass «andere die Welthandels-Regeln in unfairer Weise ausnutzen». Im gleichen Atemzug aber scheine sie der Meinung zu sein, die Amerikaner hätten nichts dagegen unternehmen und sich stattdessen für eine weitere Runde erfolgloser Verhandlungen über die Leitlinien des Welthandels entscheiden sollen, lästert Ökonom Every. Vermutlich zähle sie die EU nicht zu den Sündern, ergänzt er – «aber versuchen Sie einmal, Agrarprodukte aus dem Ausland auf dem europäischen Markt zu verkaufen, und sehen Sie, wie weit Sie kommen».

Auch die Schweiz muss sich unter diesem Aspekt Vorwürfe gefallen lassen. «Im September 2021 genehmigte das Schweizer Parlament Änderungen des Zolltarifgesetzes, die die Abschaffung der Zölle auf alle gewerblichen Einfuhren vorsehen, während die Agrarzölle unverändert bleiben», heisst es zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe des Nationalen Berichts zur Bewertung des internationalen Handelsgeschäfts der US-Regierung.

Die Schweiz muss sich Protektionismus-Vorwürfe gefallen lassen

Der Zugang der amerikanischen Agrarwirtschaft zum Schweizer Markt sei durch hohe Abgaben auf bestimmte Produkte, Präferenzzölle für Agrargüter anderer Handelspartner und einschränkende staatliche Vorschriften geprägt. Schweizerische Interessenvertreter und Zertifizierungsverbände errichteten zudem Handelshemmnisse für bestimmte landwirtschaftliche Importe, welche mit Schweizer Produkten konkurrenzierten, heisst es dort weiter – mit expliziten Verweisen etwa auf die Rindergenetik oder biotechnologisch veränderte Pflanzenprodukte.

Alles in allem sorgt Donald Trump mit den angekündigten Zöllen nun in der Wirtschafts- und Finanzpolitik für einen «Schock», nachdem er mit der Blossstellung des ukrainischen Präsidenten vor laufender Kamera schon in der Geopolitik für einen lauten Knall gesorgt und viele verschlafene Europäer aufgeweckt hatte.

Trump ist nicht der erste Präsident, der mit einem markanten Schlag die kontrollierte Disruption der Weltwirtschaft anstrebt. Er ist auch nicht der erste, der absichtlich Amerikas Verbündete unter Druck setzt, um die Hegemonie der USA zu erneuern und zu verlängern. Er ist auch nicht der erste, der bereit ist, die Wallstreet kurzfristig leiden zu lassen, um die Investitionstätigkeit in den USA langfristig zu stärken.

Viele Zweifel – aber Trump sorgt für Bewegung

Richard Nixon hatte all dies schon vor einem halben Jahrhundert getan, als er den Wert des Dollars vom Gold abkoppelte. «Und die Ironie ist, dass die Welt, der das westliche liberale Establishment heute nachtrauert, als Ergebnis des Nixon-Schocks entstanden ist», schreibt der griechische Ökonom Yanis Varoufakis.

Viele Fachleute zweifeln zwar am Erfolg der Trumpschen Zoll-Strategie und malen schwarz. Kurzfristig aber gibt der Dollar nach, Öl wird billiger und die Renditen an den amerikanischen Staatsanleihemärkten sinken. Damit gehen die Refinanzierungskosten des Staates zurück, weil er nach der Ausgabe neuer Zinspapiere weniger als zuvor zahlen muss. Die Zolleinnahmen könnten helfen, die angespannte Lage des US-Budgets zu entspannen. So fehlt nach der Androhung Chinas von Gegenzöllen nur noch, dass Verhandlungen zu einer regulatorischen Rekalibrierung bzw. Entrümpelung des Weltfinanz- und -handelssystems führten – und alles sähe etwas positiver aus.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

«Zurück in der Vergangenheit»? Ja, wenn die Vergangenheit nur bis 1825 reicht (siehe Graphik), dann gibt das ein einseitiges Bild (nennt man heute Fake News).

Warum nicht zurück bis ins Jahr 1200 oder früher?

Zölle (an jeder Mautstelle, für alle wichtigen Güter, z.B. Salz) waren über Jahrhunderte (auch in der Schweiz) die wichtigste Einnahmequelle, weil es damals keine Einkommenssteuern gab. Erst diese neuen Steuern haben es möglich gemacht, dass man partiell auf Zölle verzichten konnte, sofern Einkommenssteuern gesetzlich vorgegeben wurden.

Seit dem Ende des kalten Krieges kam es immer wieder zu einem Handelskrieg mit Russland, nie mit den USA, weswegen wir einen Rekord von Handelssanktionen gegen Russland verhängten.

Zum Glück sind wir nicht mehr abhänig von den russischen Erdgaslieferungen und haben auf das US-Freedomgas umgestellt. Die energieintensive Industrie (Chemie, Stahl) lagern wir sicherheitshalber in die USA aus.

Trump-Zitat Quelle News at 06.11.2024 «Ich liebe China. Die größte Bank der Welt ist aus China. Wisst ihr, wo die US-Zentrale dieser Bank ist? In diesem Gebäude, im Trump Tower. Ich liebe China. Leute sagen, ‹Oh, du magst China nicht?'»

Präsident Trump und seine Hightech-Boys könnten wohl davon ausgehen, wenn man die Zölle erhöht, werden die Import-Waren in den USA teurer, werden aber gebraucht und werden trotzdem gekauft, weil der Konsument die Import-Waren will. Möglich, dass man im Weissen Haus die Annahme hat, die hohen Zölle sind eine indirekte Steuer und die Konsumenten glauben das Ausland ist Schuld für die hohen Preise. Könnte sein, dass in Washington noch nicht bedacht wurde, wenn das Vertrauen in Staatsanleihen und den Dollar verloren geht, dann könnte wohl die globale US-Macht verloren gehen und die China übernimmt die Führung. Und die Trump-Immobilien-Geschäfte könnten florieren, wenn die auf die Chinesen auf US-Einkaufstour sind.

Gunther Kropp, Basel

Die USA haben einen gigantischen Binnenmarkt, Arbeitnehmer haben wenig Rechte und sind mobil, viele Dinge können im Land selbst erzeugt werden. Die Versorgung mit strategischen Gütern und Rohstoffen ist größtenteils gewährleistet. Unterm Strich: die USA können sich einen Zollkrieg leisten. Kleine rohstoffarme, traditionell exportorientierte Länder wie die Schweiz, Österreich oder Deutschland nicht. Hier sind komplette Industriezweige wie Bekleidung, Weißwaren, Mikroelektronik, Maschinenbau vollständig ausgelagert worden. Das größte österreichische Zuckerunternehmen, die Agrana, schloß kürzlich alle zuckerverarbeitenden Betriebe in Ö und Tschechien: unser Zucker kommt künftig aus der Ukraine. Auch der Marktführer für Fertigbackmischungen, Backaldrin aus St. Florian / OÖ, lässt längst dort billig produzieren. Für uns ist der Zollzug abgefahren. Die EU braucht den Freihandel.