Google – dem Suchmaschinen-Monopol geht es an den Kragen

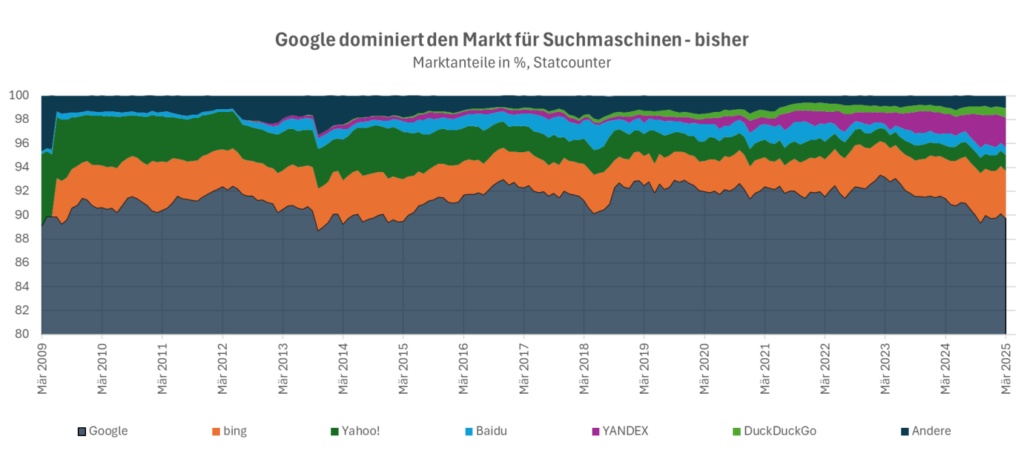

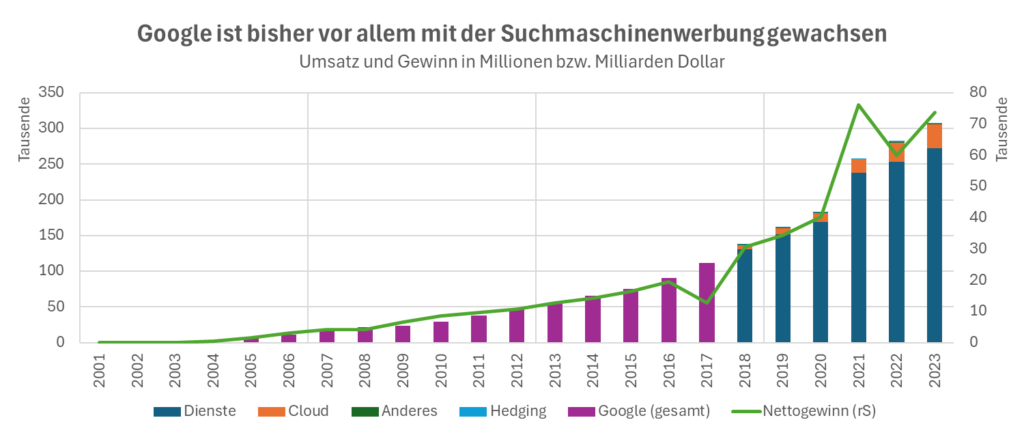

Das mag Donald Trump überhaupt nicht: Google ist eine «Gelddruck-Maschine». Der Internetkonzern hat in den vergangenen Jahren mit einem intelligenten Online-Such-Algorithmus einen Marktanteil von rund 90 Prozent und praktisch eine Monopolstellung erreicht. Die gezielte Verknüpfung von Suchanfragen mit gut bezahlten Werbebotschaften ist äusserst lukrativ.

Googles Suchmaschine gilt als eine der profitabelsten Technologien, die jemals entwickelt wurden. Mit ihrer Hilfe konnte der Konzern allein im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 350 Milliarden einen Nettogewinn von etwas mehr als 100 Milliarden Dollar erzielen.

Trumps Regierung verschärft laufendes Kartellverfahren

Das will die amerikanische Regierung nicht weiter dulden. Das Justizministerium verschärft eine laufendes Kartellverfahren gegen Google und drängte am Montag Bundesrichter Amit Mehta dazu, den Verkauf des Webbrowsers Chrome zu erzwingen. Schon im vergangenen Jahr hatte er entschieden, Google betreibe illegalerweise ein Monopol in der Online-Suche. Nun will er innerhalb von drei Wochen Argumente und Zeugenaussagen abwägen, wie der Wettbewerb intensiviert werden solle.

Das Verfahren in Washington D.C. gilt als Meilenstein in den jahrelangen Bemühungen amerikanischer Kartellbehörden, die Technologieriesen aus dem Silicon Valley in die Schranken zu weisen. Eine mögliche Konsequenz: Konkurrenten wie Microsoft, das die Suchmaschine Bing betreibt, Yahoo, DuckDuckgo oder andere könnten an Boden gutmachen.

Das Justizministerium geht mit Rückenwind in die Verhandlung, nachdem es in der vergangenen Woche ein wichtiges Urteil in einem anderen Kartellverfahren gegen Google im Zusammenhang mit digitalen Werbetools gewonnen hatte. Diese Entscheidung hat zwar keine direkte Auswirkung auf den gerade laufenden Fall, untermauert aber Argumente, Google habe den Wettbewerb unterdrückt.

Nun will das Justizministerium Nägel mit Köpfen machen: Ein gerichtlich angeordneter Verkauf des Chrome-Browsers sowie die Beendigung von Vereinbarungen, die Googles Suchmaschine zur Standardeinstellung auf Smartphones und anderen Geräten machen. Dazu käme die Verpflichtung, Wettbewerbern Zugriff auf gesammelte Daten zu gewähren. Das Verfahren wird von 30 Generalstaatsanwälten aus beiden politischen Parteien unterstützt, die ähnliche Argumente vorbringen. Daran hat sich seit Trumps Amtsantritt nichts geändert.

Google hingegen versucht sich damit herauszureden, solche Einschränkungen würden die Innovationskraft beeinträchtigen und die Konsumenten benachteiligen. Das Unternehmen versucht die Anschuldigungen zu entkräften, indem es seine Bereitschaft signalisiert, Vereinbarungen mit Apple und anderen zu lockern, damit konkurrierende Suchmaschinen eine bessere Platzierung auf mobilen Geräten erhalten könnten. Allerdings zeigen die nackten Daten die monopolistische Marktstellung zu eindeutig, um mit solchen Argumenten wirklich punkten zu können.

Ersetzt Künstliche Intelligenz die etablierten Suchmaschinen?

Google steht nicht nur von regulatorischer Seite unter Druck, sondern das Aufkommen der «künstlichen Intelligenz» verändert den Markt. Sie gilt als «die nächste grosse technologische Idee» da draussen – und glaubt man Fachleuten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie die Firmenwelt und die Bedürfnisse der Konsumenten in Form innovativer Produkte und Dienstleistungen durcheinanderwirbelt.

Schon heute fühlen sich die Ergebnisse der aufkommenden KI-Dienste oft besser an als das, was Google bisher bieten kann – und auch an Zukunftsfantasien mangelt es nicht. Visionäre Geister gehen sogar davon aus, dass clevere Algorithmen künftig beim Surfen im Netz erkennen, welche Informationen der Konsument gerade benötigt, suchen diese heraus und stellen sie ad hoc bestens aufbereitet zur Verfügung. Solche «Antwortmaschinen» könnten die heute üblichen Suchmaschinen sogar überflüssig machen.

Wen wird überraschen, dass sich auch Google intensiv mit der Weiterentwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Der Milliarden-Konzern hat im Grunde genommen die finanziellen Mittel und das nötige Wissen, um bei der «Revolution» in diesem Bereich eine wesentliche Rolle zu spielen. Allerdings sollte er gewarnt sein: Immerhin hat er selbst vor Jahren als Newcomer bekannte und etablierte Webregister à la Yahoo und Altavista verdrängt.

Heute hingegen klagen immer mehr Google-Nutzer, die Ergebnisse der Suchmaschine strotzten vor Werbung und seltsamen Eigenschaften – wie zum Beispiel die Sortierung und Gewichtung der Ergebnisse. Für Kritiker aus dem Tech-Sektor und Anwälte, die die amerikanische Bundesregierung in Kartellverfahren vertreten, ist das Beweis genug dafür, dass Google aufgrund seiner Dominanz im Suchmaschinenmarkt träge geworden sei. In ihren Augen lässt sich die zunehmende Unzufriedenheit der Nutzer am besten beseitigen, indem Googles Monopol geschliffen und der Wettbewerb gestärkt wird. Frei nach dem Motto: Konkurrenz und Innovation beleben das Geschäft.

Allerdings führen sie auch zu Veränderungen, die nicht allen gefallen: Bei vielen Webseiten-Betreibern und Verlagen gehen die Online-Leserzahlen zurück, seit AI-Dienste als Reaktion auf Such- und Nutzeranfragen Antworten in Form strukturierter Texte anbieten – für die sie zuvor das Internet abgegrast haben. Sie listen zwar die Quellen auf, aber wohl nur eine Minderheit der Nutzer klickt sich bis zu diesen durch. Manche Dienste wie zum Beispiel Perplexity kommen sogar wie eigenständige News-Anbieter daher und vermarkten ihre Angebote aktiv, etwa in Form von Newslettern.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Ihre Meinung

Lade Eingabefeld...