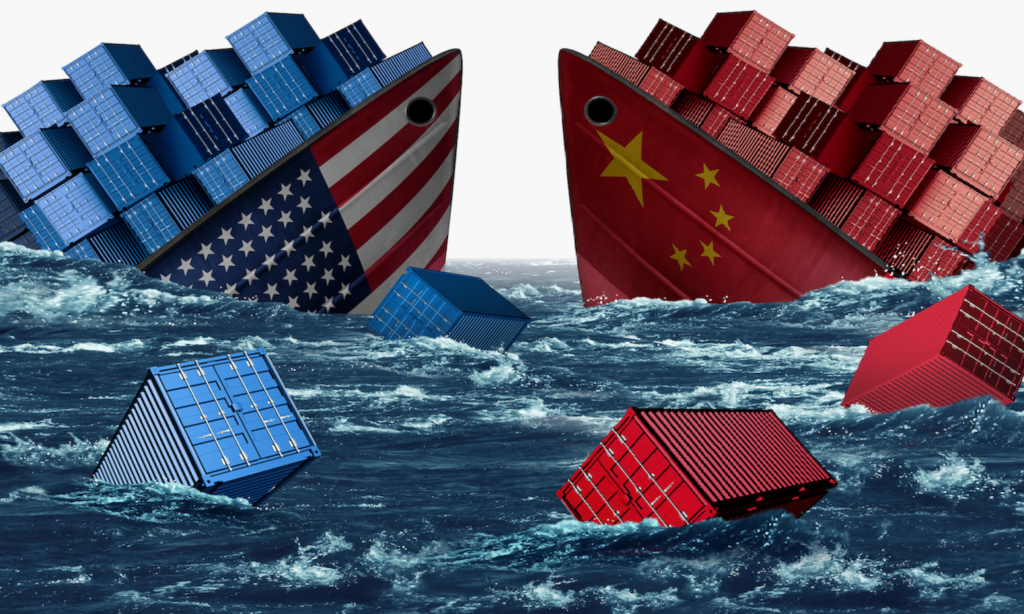

Die happigen Zölle haben auch grosse Vorteile

Allzu lange waren Globalisierungs-Kritiker verfemt. Zu Wort kamen vor allem Verfechter eines deregulierten Freihandels, der angeblich allen Ländern zu mehr Wohlstand verhilft. Doch Globalisierung und Freihandel waren von Anfang an pervertiert. Deshalb könnte es zum Wohle aller gereichen, wenn jetzt wieder Zölle und gegenseitige Restriktionen für Importe und Exporte Konjunktur haben.

Nicht so wie Trump

Allerdings unter einer Bedingung: Die Perversion des realen Welthandels müsste schrittweise reduziert werden und nicht mit der Brechstange, wie es die USA jetzt tun. Denn das weltweite Finanzsystem mit seinen angehäuften Schuldenbergen beruht nicht auf sicheren Werten, sondern auf Vertrauen. Die Psyche des Menschen neigt bekanntlich zum Irrationalen und zur Panik.

Die internationale wirtschaftliche und finanzielle Verzahnung ist extrem engmaschig. Ein einziges Puzzleteil, das umfällt, kann das ganze System wie ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen.

Eigentlich eine sinnvolle Arbeitsteilung

Doch es bleibt die Tatsache, dass die reale Globalisierung und der noch vor wenigen Jahren angepeilte zollfreie und deregulierte Freihandel fatal waren und noch immer sind. Dieser Befund mag auf Anhieb überraschen. Denn wer die Theorie der internationalen Handelsbeziehungen studierte, weiss, dass ein möglichst freier Handel allen beteiligten Ländern zu mehr Wohlstand verhilft: In einer Arbeitsteilung konzentriert sich jedes Land auf Produkte, die es dank Klima, geografischer Lage, vorhandener Rohstoffe, Energie usw. relativ günstig herstellen kann (Theorie der komparativen Kostenvorteile von David Ricardo).

Die Theorie geht allerdings davon aus, dass alle Preise der gehandelten Produkte den realen Kosten entsprechen. Und hier liegt der Hund begraben: In der Praxis sind wir von den realen Kosten weit entfernt.

Das hat gravierende Folgen.

«Marktpreise» sind von kostengerechten Preisen weit entfernt

Die sogenannten «Marktpreise», die dem Welthandel zugrunde liegen, spiegeln in keiner Weise die relativen Standortvorteile der einzelnen Länder:

- Massive Subventionen verzerren die heutigen Weltmarktpreise. Allein die Flug-, und Schiffstransporte profitieren von direkten Subventionen in Milliardenhöhe.

- Bei den heutigen «Marktpreisen» fehlen die hohen Kosten der ökologischen und sozialen Schäden, welche Produktion, Transport und Konsum der Produkte verursachen. Diese Kosten werden grosszügig auf die Allgemeinheit abgewälzt, also sozialisiert, und nehmen ständig zu.

Die Wirtschaftstheorie spricht nicht von «sozialisierten» Kosten, sondern verharmlosend von «externen» Kosten.

Vier Beispiele

- Produzenten und Konsumenten stossen CO2 und Methan in die Atmosphäre, ohne dass die Folgekosten der Klimakrise in den Preisen berücksichtigt werden.

- Unternehmen und Konsumentinnen der Industriestaaten «entsorgen» ihre giftigsten und gefährlichsten Abfälle in die Meere oder nach Afrika und Asien, ohne dass die Folgekosten auf die Preise geschlagen werden.

- Beim Abbau von Rohstoffen in Afrika oder in den Kleiderfabriken von Myanmar und Bangladesch lassen Konzerne moderne Sklaven und Slavinnen schuften. Kostengerechte Preise müssten die Kosten für menschenwürdige Arbeitsbedingungen enthalten.

- Der irreversible Verlust an endlichen Rohstoffen wird bei den Kosten und Preisen nicht berücksichtigt.

- Die Zunahme von Produktion, Konsum und Welthandel kam in den letzten 30 Jahren fast nur zustande, indem sich Staaten noch stärker verschuldeten. Die öffentlichen und privaten Schulden stiegen weltweit sogar schneller als der Konsum und die Investitionen.

Die laufend zunehmenden Schulden blähten den Konsum und damit auch den Welthandel künstlich auf und gefährden die Stabilität des internationalen Finanzsystems.

Die Wirtschaftsgiganten können diese Risiken ignorieren, weil sie – «too big to fail» – bei einem Zahlungsausfall auf die Hilfe des Staates zählen können. Da kann von «fairem Wettbewerb» und «freiem Welthandel» keine Rede sein.

Aus all diesen Gründen taugen die heutigen Produktpreise nicht als Kriterium für eine sinnvolle Arbeitsteilung und ein sinnvolles Verschieben von Arbeitsplätzen zum Wohle aller. Die Preise der Waren, die weltweit hin- und hergeschoben werden, sind viel zu tief. Sie führen zu Fabriken und Arbeitsplätzen an volkswirtschaftlich falschen, meist weit entfernt gelegenen Standorten.

Zollaufschläge decken einen Teil dieser sozialisierten Kosten

Solange sich die grossen Wirtschaftsblöcke nicht darauf einigen, die bestehenden Subventionen an die Wirtschaft konsequent zu reduzieren oder sogar abzuschaffen und die sozialisierten Kosten wenigstens zu einem grossen Teil den Verursachern anzulasten, bleiben volkswirtschaftlich erwünschte, kostengerechte Produktepreise eine Utopie – und die Vorteile des freien Welthandels eine Chimäre.

Allgemeine Zölle auf sämtlichen Produkten können die schlimmsten Folgen des verzerrten, subventionierten Welthandels mindern. Die höchsten Zölle müssten auf Gütern erhoben werden, die besonders weit transportiert werden und deren Produktion besonders viel Energie verbraucht und Abfälle verursacht.

Präsident Trump sind die völlig verzerrten Güterpreise allerdings egal. Ihn stören nur die Handelsbilanzdefizite der USA mit ihren Handelspartnern. Dass seine Zölle als Ausgleich wirken für verzerrte und viel zu tiefe Preise, ist ein unbeabsichtigter Nebeneffekt.

Mögliche Folgen

Tatsächlich können hohe Zölle – sofern sie denn Bestand haben – die Subventionen für den Warenverkehr sowie die sozialisierten Kosten wenigstens teilweise kompensieren. Für viele Produkte wird sich der Import aus fernen Ländern und der Export in andere Kontinente nicht mehr lohnen. Das Volumen des Welthandels wird reduziert.

Stattdessen erhöht sich der Anteil der Versorgung mit Produkten, die in der weiteren Umgebung oder auf dem eigenen Kontinent erzeugt werden.

Arbeitsplätze verschieben sich tendenziell aus fernen Gegenden ins eigene Land, wo sie volkswirtschaftlich, unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Kosten und Folgekosten, am produktivsten sind.

Gleichzeitig vermindert sich ein wenig die Plünderung von Ressourcen und die ökologische Belastung unseres Planeten. Der menschliche Anteil an der Klimaerwärmung geht etwas zurück.

Auch Investitionen und Geld lassen sich einsparen: Es braucht während längerer Zeit nicht noch mehr Flughäfen und noch mehr Hochseefrachter auf den Meeren.

Das erhöht die Lebensqualität vieler Menschen.

Internationaler Transportwahn steigert den Wohlstand nicht

Konventionelle Ökonomen halten dagegen. Sie verteufeln die generellen Zölle als einen Rückschlag. Sie verschliessen ihre Augen vor den Billionen an Subventionen und vor den weiteren Billionen an sozialisierten Kosten.

Sie behaupten, die sogenannte «Liberalisierung» des Welthandels habe sowohl den Industriestaaten als auch den Entwicklungsländern zu markant mehr Wohlstand verholfen. Diesen Wohlstand messen sie am Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) der einzelnen Länder.

Doch das ist ein falscher Massstab, um das Wohlergehen und die Lebensqualität der Menschen in den verschiedenen Ländern zu messen. Kritische Wirtschaftswissenschaftler weisen schon seit längerem darauf hin, dass die Nachteile des BIP-Wachstums für die meisten Menschen in reichen Ländern sowie für das weltweite Öko- und Finanzsystem schon seit vielen Jahren grösser sind als die Vorteile eines weiteren Wachstums, bei dem egal ist, was denn eigentlich wächst.

Von einem weitgehend zollfreien und deregulierten Welthandel könnten reiche Länder ohnehin nur kurzfristig profitieren. Denn der Lebensstil ihrer Einwohner ist physisch nicht übertragbar auf alle Mitbewohnenden auf der Erde. Es ist materiell schlicht unmöglich, dass alle viereinhalb Milliarden Afrikaner, Inder und Chinesen auch nur annähernd so leben und die Natur und die endlichen Ressourcen so plündern wie die Menschen in den heutigen reichen Ländern. Es bräuchte dazu mindestens vier Planeten.

In den armen Ländern dagegen ist ein weiteres materielles Wachstum weiterhin nötig und verbessert die dortige Lebensqualität.

Kostspielige sozialisierte Kosten

Das weltweite BIP, auf das viele noch immer fixiert sind und das sie als Kriterium des Wohlstands betrachten, wächst,

- weil Waren dank der Milliardensubventionen für den Transport auf der ganzen Erde hin- und hergeschoben werden;

- weil in vielen Ländern sklavenartige Arbeitsverhältnisse herrschen;

- weil endliche Rohstoffe ausgebeutet werden;

- weil die Menschheit Abfallberge zu Lande und im Meer anhäuft – mit grossen Kostenfolgen für nachfolgende Generationen;

- weil so viel CO2 und Methan ausgestossen werden, dass die Temperaturen schneller ansteigen, als es die Natur vorsieht;

- weil die monetäre Schuldenblase gefährlich wächst.

Trotzdem wird steigendes BIP-Wachstum undifferenziert als erfreuliche Nachricht verbreitet. Sollte das Volumen des Welthandels wegen der Zölle bald abnehmen, dann «schrumpft» es in den Augen von Wachstumsgläubigen.

Tatsächlich aber können Zölle die unsinnigen Transport-Dumpingpreise, die Billionen-Subventionen für die fossilen Brennstoffe Erdöl, Erdgas und Kohle sowie die gewaltigen sozialisierten Kosten etwas kompensieren und dafür sorgen, dass gesamtwirtschaftlich weniger an völlig falschen Standorten produziert wird.

Allerdings ist es höchst riskant, gegen die Perversion des Welthandels mit der Brechstange à la Trump vorzugehen. Denn das delikate Finanzkartenhaus und die weltweiten Verflechtungen der Lieferketten halten einer Schocktherapie kaum stand.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Besten Dank, Herr Gasche für diesen mutigen Artikel. Er zeigt die tatsächlichen Schwächen und Folgen der Globalisierung sachlich auf und geht trotzdem auf Distanz zu den Brechstangen-Methoden von Präsident Trump.

Weitgehend einverstanden: Trumps Zölle dämpfen das Welthandelsvolumen. Und wenn man das ganze Grosse sieht, ist das zu begrüssen und positiv (externe Kosten, Ressourcen etc.)

Aber weil das Zollgetöse inszeniert ist – es soll die USA ga(ga) machen, – machen die Massnahmen nur alles schlimmer. Das letzte Mal, als man das gemacht hat (Smoot-Hawley-Act1930) führte es stracks in die grosse Depression. Wahrscheinlich wird Trump 2025 ebenfalls zu einem Kollaps führen. Und der wird das soziale Elend vielenorts eher vergrössern, als den Stolz auf nationale Grösse beflügeln. Oder auf jeden Fall den Wohlstand der Nicht-viel-Besitzer verringern.

Was bleibt, ist die Hoffnung, es werde nach der grossen Katastrophe alles neu und besser kommen. Was meistens nicht der Fall ist. Denn um das menschliche Verhalten tiefgründig zu ändern, ist die Nach-Katastrophenphase zu kurz. Wie uns auch Kleists Geschichte vom Erdbeben in Chili lehrt.

Die Frage, die noch unbeantwortet ist: Wofür werden die Zolleinnahmen verwendet? Um soziale Institutionen (Schulen, Spitäler …) zu unterstützen? Um die Kreislaufwirtschaft zu verbessern? Um Steuern zu senken? Um Militärausgaben zu erhöhen? Um Schulden abzubauen? – Was denken/ vermuten SIE? – Wem die Zölle nützen und wem sie schaden erkennt man erst bei der Einnahmenverwendung.

Auch eine Chance das Erdfieber zu lindern!

Ein fragwürdiges Staatsoberhaupt ruft Zölle aus und die Weltwirtschaft gleicht einem vom Fuchs heimgesuchten Hühnerhof!

Der Angriff auf den Freihandel ist auch Chance für die vielen vom Kapitalismus Gesteinigten und den zügig unwirtlich werdenden Planeten.

Die Zölle schaden meist jenen, die im orientierungslosen Konsumrausch profitgierig der Erde schaden und damit den Planet aller vermüllen! Geld und Uhr sind Fiktionen, saubere Böden, Luft und Wasser aber zwingende Voraussetzungen für Leben.

Ein ganz beachtlicher Teil der herumgekarrten Waren braucht niemand und ein weiterer Teil ist von so zweifelhafter Qualität, dass sie verboten gehören.

Nehmen wir Verantwortung, Können und Fertigungen in die Nähe, um sich wieder am Leben und nicht am desaströsen Konsum zu orientieren.

Es ist dringend darüber nachzudenken, wofür wir wieviel bezahlen! Nicht nur wegen Trumps Zöllen auch wegen der KI. Für Gesundung müssen Werte und Moral hinterfragt werden.

Noch in den 70iger Jahren stellten fast alle modernen Industrienationen die Dinge des täglichen Bedarfs im Land selber her: von der Nähmaschine (in der Schweiz die berühmte Bernina) bis zur Klobürste. Schuh-, Bekleidungs-, Weißwaren-, Heimtextil-, Elektro- und Möbelindustrie waren großteils inländisch erzeugt. Die Landwirtschaft konnte, zumindest bei Ländern wie der Schweiz, Österreich, Ungarn, der BRD, der DDR oder der CSSR, den inländischen Bedarf großteils befriedigen. Es gab nationale Fluglinien, Speditionen, Fischfangflotten. Der Freihandel hat später dafür gesorgt, dass die Unternehmergewinne steigen konnten, während die Produktionskosten sinken mussten. GB machte mit dem menschenverachtenden Thatcherismus in Europa den Anfang: wo keine Bergleute, da auch keine Bergarbeiterstreiks. Seit ca. 50 Jahren redet jeder Politiker «vom Sparen» während die Staatsschulden immer weiter ansteigen. Da hapert was gewaltig.

Auch wenn Sie, Herr Gasche, einige Aspekte der Globalisierung richtig benennen und analysieren, erwähnen auch Sie einen der wichtigsten Faktoren nicht, oder nur implizit, versteckt. Weil Sie nicht daran denken?

Dieser wichtige Faktor des «freien Welthandels» ist der massiv unfreie globale Arbeitsmarkt. Das ganze System wird nie in ein Gleichgewicht kommen, wenn das Kapital sich frei bewegt, aber die Arbeitskräfte diesem Kapital nicht folgen können. Dass das schon grundsätzlich nie wirklich funktionieren kann, weil Kapital in Skundenbruchteilen verschoben werden kann, die Arbeitskräfte aber, sogar mit vollständiger Reise- und Niederlassungsfreiheit, Wochen oder Monate bräuchten um nachzuziehen, zeigt, dass Globalisierung nie zu einer gerechteren Welt führen wird.

Kapitalismus wird nie in einem Gleichgewicht enden. Seine raison d’être ist Wachstum. Wachstum gemessen in Geld (Profit des Kapitalinvestors). Neues Geld entsteht in Schuld- (oder Kredit-)Kontrakten. Damit der Kuchen wächst, muss sich irgendwer irgendwo verschulden. Denn es muss mehr produziert und damit auch mehr konsumiert werden. Für den Investor zählen die Produktionskosten gegenüber den erwarteten Profiten. Globalisierung war und ist eine möglichst ungehinderte Verlagerung der Produktion dorthin, wo sie weniger kostet. Nicht nur Löhne, sondern auch andere Faktoren, vor allem Umweltbeeinträchtigungen und dergleichen, Verfügbarkeit der Rohstoffe etc. Globalisierung funktioniert nur, wenn der Handel funktioniert. Zölle behindern den Handel und dämpfen den Konsum. Und damit das Wachstum. Das heisst Krise. Wie wir einen Kapitalismus kontrollieren können, der nicht so wächst, dass er Ressourcen verschwendet und die Umwelt beschädigt, haben wir bis jetzt noch nicht herausgefunden.

Ich stimme zu.

Der aus dem Ruder gelaufene Globalismus und das Ungleichgewicht zwischen Arbeitsmarkt und Kapitalmarkt zeigen überdeutlich, dass die Fiatgeld-Systeme NICHT den Menschen dienen – in keinerlei Hinsicht.

Und doch findet sich auch nach Jahrhunderten keine Mehrheit informierter Menschen, welche konsequent auf ein besseres Geld- und Wirtschaftssystem hinarbeitet. Alle schrauben wegen diversen Partikularinteressen oder -Überzeugungen nur an diversen Stellschrauben.

Anders der Entwurf der Humanen Marktwirtschaft von Peter Haisenko.

Die beste Idee ist diejenige, deren Zeit gekommen ist.

Wir sollten nicht nur diskutieren und schreiben, sondern uns für ein besseres System organisieren und Taten folgen lassen, um dieses Schwindel-Fiatsystem der explodierenden Schulden und der planetaren Zerstörung, das ausschliesslich dem Kapital dient, endlich und für immer zu beenden.

Fazit: Energie ist viel zu billig. Würden wir die „tatsächlichen“ Kosten von Energie bezahlen müssen, und zwar nicht auf Pump wie das momentan läuft, hätten wir von vielem das wir nicht brauchen viel weniger. Dafür vielleicht mehr Lebensqualität und -sinn.

Vielleicht erhoffen sich die Leute die hinter Trumps Brechstange stecken (Neocons und Ökonomen wie Peter Navarro) das die USA wie Phönix aus der Asche steigen?

Ein hervorragender Text! 2 Ergänzungen: 1. Die Theorie der komparativen Kosten hinkt: Ricardo explizierte sie an der Methuen-Treaty (1703): Portugal soll Portwein produzieren statt Tücher, England Tücher statt Wein. Portugal verzichtete auf Tuchproduktion bei bescheidenem Export von Portwein, die Handelsbilanz wurde negativ. M. Binswanger, der das aufgezeigt hat, warnt auch davor, die Produktion essenzieller Güter zurückzufahren und sich vom Ausland abhängig zu machen (Bsp. Landwirtschaft).

2. Besonders fatal ist die Ungleichentwicklung zwischen Industrieländern, die Rohstoffe benötigen, und Rohstoff-Exportländern, die dafür Industriegüter erhalten (inklusive Waffen!). Folge: verarmte Bevölkerung unter der Fuchtel korrupter Autokratien. Zölle sind da doch völlig kontraproduktiv! Die Migration dürfte weiter zunehmen. Ausserdem: Trump will ja nicht nur Zolleinnahmen, sondern auch die Ressourcen, z.B. Grönlands und der Ukraine. Und zwar möglichst günstig, notfalls mit Waffengewalt

Der erratische Götze der modernen Welt ist der Begriff «Wachstum» in der Wirtschaft. Das Verrückte ist : alle wissen es. Ob Klima oder Resourcen – alles ist unvereinbar mit diesem Götzen. Was an einer Stellen gewonnen wird, wird an anderer verloren. Es wird völlig vergessen, daß wir – im physikalischen Sinn – in einem abgeschlossenen System leben und letztlich selbst ein physikalisches System sind. Wir können uns den Naturgesetzen nicht entziehen. Die Natur basiert aber auf dem MINIMIERUNGS-Prinzip und NICHT auf MAXIMIERUNG. In einem abgeschlossenen System nimmt die Entropie immer zu. Das, was wir gerade akut erleben ,ist nichts anderes als dieses Naturgesetz. Ob durch Atomschlag, Seuchen ,Hunger usw ist völlig gleichgültig. Unser Großhirn hat uns die Vision einer immer gleichverteilt besitzreicheren wachsenden Menschheit vorgespielt. Die Naturgesetze werden diese Illusion vernichten.H.Flassbecks «Selbststrangulation» der Wirtschaft ist genau das,nicht behebar durch Geldpolitik.