Donald Trump schwingt die Zoll-Keule. Wird sie zum Bumerang?

Vor knapp 100 Jahren steckten die USA mitten in einer tiefen Wirtschaftskrise – und als Präsident Franklin D. Roosevelt den Ursachen auf den Grund ging, machte er die hohen Zölle des Smoot-Hawley Tariff Act für schrumpfende Investitionen in den USA und schmerzhafte Vergeltungsmassnahmen früherer Handelspartner für die Misere verantwortlich. Die Lage besserte sich erst, als man später in konzertierten Aktionen die Zölle senkte und der Welthandel wieder freier wurde.

Hohe Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China

In diesen Tagen scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Denn Präsident Donald Trump drohte Anfang Februar 25-Prozent-Zölle auf fast alle Importe aus Mexiko und Kanada und 10 Prozent auf Waren aus China zu verhängen. Die angekündigten Massnahmen übertreffen geltende Regelungen, die zu einer durchschnittlichen Zollbelastung von zwei Prozent geführt hatten, bei weitem.

Kurz bevor diese Zölle am 4. Februar in Kraft traten, gewährte Trump Mexiko und Kanada einen mindestens dreissigtägigen Aufschub, nachdem er mit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau telefoniert hatte. Er erhielt die Zusicherung, dass Mexiko 10’000 Soldaten an die Grenze zu den USA schickt und dass Kanada zur Grenzsicherung 1,3 Milliarden Dollar investiert und einen «Fentanyl-Zaren» einsetzt.*

Wer wird davon überrascht sein, dass dies einen internationalen Proteststurm ausgelöst hat und dass die Betroffenen Gegenmassnahmen ebenfalls in Form von Zöllen auf amerikanische Produkte ankündigten? Selbst im eigenen Land und in der republikanischen Partei kommt es zu heftigen Reaktionen. Interessenverbände, die zum Beispiel Konsumgüterproduzenten, die Ölindustrie, die Lebensmittelbranche und Automobilhersteller vertreten, warnen vor steigenden Konsumentenpreisen und vor chaotischen Verhältnissen in den Lieferketten.

Ewige Optimisten

Trump hat so etwas zwar schon seit Monaten angedeutet, aber nun scheinen viele von der Geschwindigkeit und Intensität überrumpelt zu werden. Optimisten hoffen zwar, dass es sich nur um eine eindrucksvolle Taktik handelt, mit denen Verhandlungen über die Sicherung der «unsicheren Grenze» zwischen Mexiko und den USA, die illegale Einfuhr von Drogen wie Fentanyl, über enorme Handelsungleichgewichte oder auch über die Bedeutung beziehungsweise die angebliche Überbewertung des Dollars vorangebracht werden sollen.

Sicher ist das aber nicht. So hat Finanzminister Scott Bessent in der Vergangenheit zwar angedeutet, Zölle könnten als Verhandlungsinstrument eingesetzt werden. Allerdings hatte er auch gesagt, solche sollten nur schrittweise eingeführt werden, um den Unternehmen Zeit zur Anpassung zu geben – und davon ist im Moment keine Rede. Es fehlt nur noch, dass auch die Europäer und andere Staaten mit hohen Handelsbilanzüberschüssen mit vergleichbaren Massnahmen überzogen werden.

Kritische Experten

Der handels- und finanzpolitische Aktionismus nimmt so seinen Lauf, obwohl die grundsätzliche Kritik an der eingeschlagenen Strategie ziemlich zugkräftige Argumente hat. «Der Glaube, dass eine umfassende Zollstrategie Produktionsstandorte und das Beschaffungswesen erheblich verändern kann, ohne wirtschaftliche Störungen und steigende Preise zu verursachen, ist von Natur aus fehlerhaft», argumentiert zum Beispiel Joe Carson.

In den Augen des früheren Chefökonomen des Vermögensverwalters Alliance Bernstein können die verfügten Zölle den Kostenunterschied zwischen inländischer und ausländischer Produktion längst nicht ausgleichen. Die Produktion in China und in Mexiko bleibe in vielen Fällen günstiger. Darüber hinaus handele es sich bei den meisten amerikanischen Importen nicht um Rohstoffe, bei denen beim Bezug der Preis der einzige oder gar der entscheidende Faktor sei.

Bedrohte Lieferketten

Zweitens hätten die amerikanischen Unternehmen in der Vergangenheit globale Lieferketten geschaffen, die von der Handelspolitik der damaligen Regierung geprägt wurden. Diese sei vor allem darauf ausgerichtet gewesen, von niedrigeren Kosten anderswo, grösserer Beschaffungsflexibilität und vom Zugang zu neuen Märkten zu profitieren. Ohnehin entfielen derzeit 45 Prozent der amerikanischen Importe auf Tochtergesellschaften von multinationalen US-Konzernen. Folglich würde Trumps Zollpolitik genau bei diesen die Umsatz- und Ertragsentwicklung negativ beeinflussen.

Kein Hüst und Hott

Drittens müssten Zölle, um wirksam zu sein, die Preise von Produkten und Materialien dauerhaft erhöhen, um die Kostendifferenz zu beseitigen und den Preisvorteil auf inländische Produzenten und Standorte zu verlagern. Ohne eine dauerhafte und signifikante Änderung des Warenpreises gebe es keinen Grund für die Firmen, ihre Produktionsstätten zu verlagern oder um die Beschaffungsvereinbarungen zu ändern.

Umstrittene Fiskalpolitik

Viertens sei Trumps Zollstrategie eng mit der angestrebten Fiskalpolitik seiner Regierung verbunden. Sie wolle hohe Einnahmen aus den Zöllen generieren, um die eigentlich bald auslaufenden Steuersenkungen aus dem Jahr 2017 dauerhaft zu verankern. Das Problem sei aber, dass die Verlängerung der damaligen Massnahmen das Wirtschaftswachstum nicht stimuliere. Es erhöhe weder die Einkommen der Konsumenten noch steigere es die Unternehmensgewinne, während höhere Preise das Wachstum behindere.

Drohender Handelskrieg

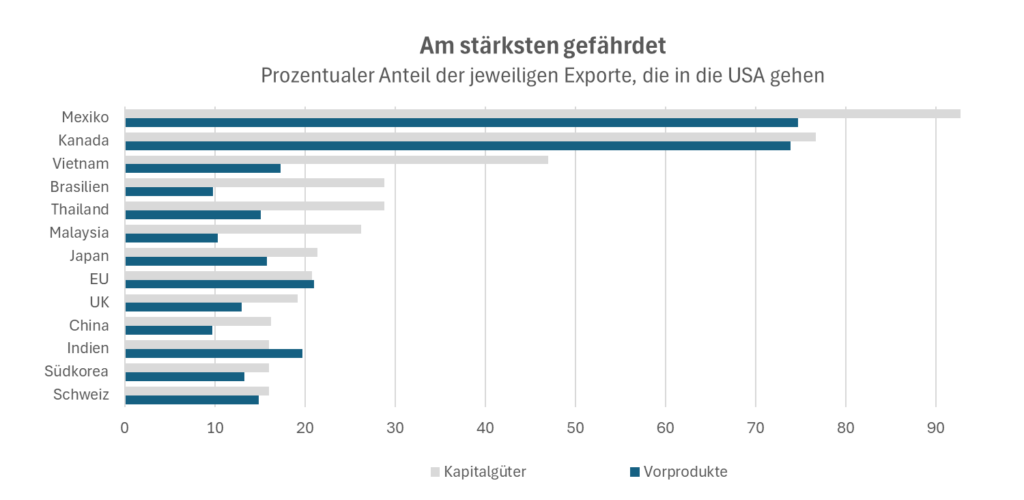

Fünftens würden etwa elf Prozent der im Inland hergestellten Produkte exportiert. Es wäre naiv zu glauben, andere Länder würden künftig keine Zölle auf diese amerikanischen Waren erheben. In Trumps erster Amtsperiode zum Beispiel reagierte die Europäische Union mit Sonderzöllen auf amerikanischen Bourbon-Whiskey, auf Harley-Davidson-Motorräder und auf Jeans amerikanischer Provenienz, nachdem Trump im Jahr 2018 Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte eingeführt hatte.

Schlechte Erfahrungen

China hingegen reagierte damals auf amerikanische Zölle für seine Exportgüter, indem es seinerseits den Import von amerikanischen Agrarprodukten wie Soja, Mais und Schweinefleisch belastete, um auf diese Weise typische Trump-Wähler auf dem amerikanischen Lande zu treffen. Daraufhin war der Sojaexport der Farmer nach China vorübergehend um die Hälfte zurückgegangen und hat sich nie richtig davon erholt. Stattdessen importiert das Land der Mitte immer mehr des proteinhaltigen Agrargutes aus Brasilien.

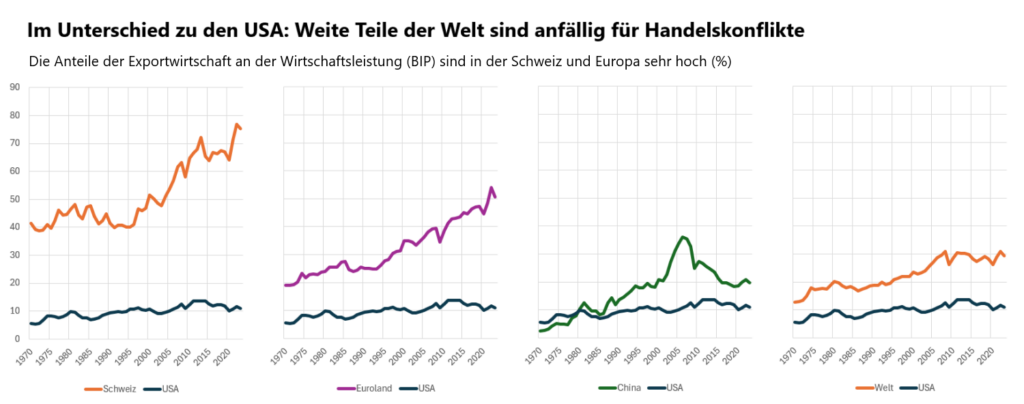

Selbst in der Schweiz wird man wohl über Gegenmassnahmen nachdenken, falls die Pharma-, Chemie-, Uhren- und Maschinenexporte in die USA von neuen Importzöllen getroffen werden sollten. Im Gegensatz zu den Europäern und den Chinesen, die ihre Währungen in Reaktion auf die amerikanische Zollpolitik abwerten könnten, steht der Schweiz der starke Franken im Weg.

«Verrückte, dumme Wirtschaftspolitik»

Faktisch ist nicht ausgeschlossen, dass Trumps Zollpolitik ohne Koordination in Währungsfragen zum Bumerang für das eigene Land wird: Weil sie im Inland die Konsumentenpreise treibt, weil sie die Exportchancen der amerikanischen Wirtschaft belastet und weil sie die Weltwirtschaft im Allgemeinen bremst. Glaubt man einer Analyse der überparteilichen Tax Foundation, so wird Trumps Politik die Leistung der amerikanischen Wirtschaft zwischen 2025 und 2034 voraussichtlich um 0,4 Prozent verringern. Gleichzeitig müssen die Konsumenten unter Umständen allein in diesem Jahr 830 Dollar pro Haushalt mehr für Waren und Dienstleistungen ausgeben als bisher.

Im Jahr 2018 habe Larry Summers, der ehemalige US-Finanzminister, Trumps Zölle auf Aluminium und Stahl als «verrückte, dumme Wirtschaftspolitik» bezeichnet. Die aktuelle Zollpolitik des Jahres 2025 sei nun noch «dämlicher», da die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen dem ursprünglichen Ziel der Politik widersprächen, bringt Veteran Joe Carson seine Meinung auf den Punkt.

*Hier stand ursprünglich, dass die Zölle am Dienstag, dem 4. Februar um 12.01 Uhr in Kraft treten.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Trump kann man am besten als «politische Heuschrecke (im Müntefering’schen Sinn)» bezeichnen.

Die monetären Heuschrecken operieren mit dem Ziel, in kurzer Zeit nöglichst hohe Gewinne zu machen um sich dann vom Acker zu machen. So ist auch die Trump’sche Strategie. Denn natürlich ist Trump völlig klar, daß seine Zölle-Manöver langfristig in die Hose gehen. NUR : dann ist er mit Sicherheit nicht mehr im Amt und kann dann auf SEINE eigene Erfolgsbilanz und auf die kommenden Pleiten seiner Nachfolger hinweisen. DAS ist übrigens eine ziemlich verbreitetes Verfahren – kann man in Deutschland gut beobachten.

Es geht wohl viel mehr darum Europa wirtschaftlich zu schwächen, Kanada zu einem Beitritt der USA zu nötigen und Mexiko in eine schwache Verhandlungsposition zur Abschiebung der „illegalen Migranten“ zu bringen. Auch wenn viele das nach wie vor bezweifeln: Trump ist die willfährige Marionette des Tech-Geld-Adels in den USA und die handeln nach einem konkreten Plan.

Wo kann man bei euch die E-Mail-Adresse ändern? Unter «Mein Account» wird die Änderung nicht gespeichert, ein spezielles Formular dafür gibt es anscheinend nicht und Support sehe ich auch nirgends…

taz 10.5.2024 13:00″ Den Reichen den Reichtum sichern Soziologe Matthew Desmond untersucht in seinem Buch die Armut in den USA. 38 Millionen Menschen können dort ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen.»

Könnte wohl möglich sein, dass man im Weissen Haus die Meinung hat mit hohen Zöllen kann man die Armut bekämpfen und die Reichen sind besser vor dem Proletariat geschützt. Man wird nach der Amtszeit von Präsident Trump sehen, hören und lesen können, ob die hohen Zölle US-Amerika tatsächlich reicher, sozialer und mächtiger gemacht haben und die Europäer, Mexikaner und Kanadier in Armut versunken sind.

Gunther Kropp, Basel