Kaum Diversität in den Klimawissenschaften

Im April 2020 rankte die Nachrichtenagentur Reuters die weltweit 1000 «einflussreichsten» Klimaforschenden auf einer «Reuters Hot List». Als Masstab diente die Zahl ihrer Publikationen, ihre mediale und öffentliche Präsenz und wie oft ihre Arbeiten von anderen Forschenden zitiert wurden.

«Publish or perish»

Diese Kriterien spiegeln mehr oder weniger die Massstäbe, die in der akademischen Welt angelegt werden, um den Einfluss eines Forschenden zu bewerten. Wer gehört werden will, muss publizieren, am besten in einem bekannten Magazin. Wer oft zitiert wird, hat wieder bessere Chancen auf weitere Publikationen. In der Wissenschaft ist dieser Zusammenhang als «publish or perish» bekannt: Wer nicht publiziert, geht unter.

Gehört werden aber nicht alle in gleichem Masse. Die Reuters-Liste der Klimaforschenden enthält nur 122 weibliche Forschende und lediglich fünf aus afrikanischen Ländern – ein auffallender Mangel an Diversität.

Deutliche Schlagseite nach Westen und Norden

Die Klimakrise betreffe zwar die gesamte Weltbevölkerung, die Klimawissenschaft aber werde aus Sicht des globalen Nordwestens gemacht. Sie sei fast ausschliesslich männlich und weiss, schreibt «Carbon Brief», das die 100 meistzitierten klimawissenschaftlichen Artikel der vergangenen fünf Jahre ausführlich untersucht und mehrere Forschende befragt hat. Die Analyse umfasst mehr als 1300 Autorinnen und Autoren.

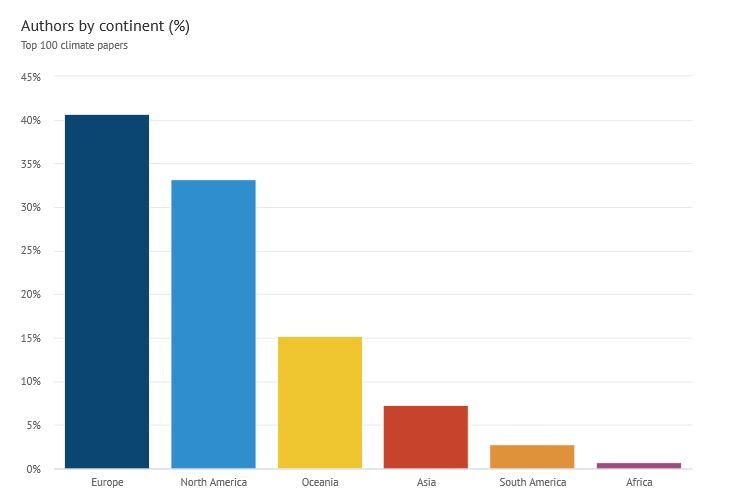

Drei Viertel der untersuchten Publikationen gingen auf europäische oder nordamerikanische Institutionen zurück. Neun von zehn Publizierenden waren mit Institutionen aus Nordamerika, Europa und Ozeanien verbunden. Der gesamte afrikanische Kontinent, auf dem rund 16 Prozent der Weltbevölkerung leben, stellt dagegen weniger als ein Prozent der Autorinnen und Autoren.

Nur wenige Länder im Süden tragen zur Klimawissenschaft bei

Aus den mehr als 50 afrikanischen Ländern kommen nur zehn an den Publikationen beteiligte Forschende, davon acht aus Südafrika. Die Hälfte der Forschenden aus dem globalen Süden und damit sechs Prozent der analysierten Personen stammen aus China.

Zwei Drittel der europäischen Länder kommen in der Analyse vor. Den grössten Anteil an Klimaforschenden in Europa hat Grossbritannien. Deutschland und die Niederlande sind ebenfalls gut repräsentiert. Neun von zehn publizierten Artikeln, die oft mehrere Autoren haben, hatten mindestens einen Autor aus den USA, Australien und Grossbritannien. Die USA stellten die Hälfte aller beteitligten Publizierenden.

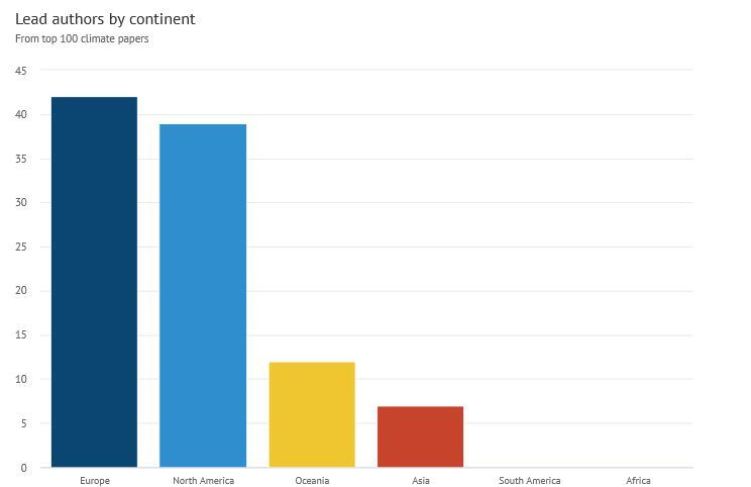

Analysiert man nur den Hauptautor, gibt es den globalen Süden quasi nicht mehr. Keine einzige Publikation wurde hauptsächlich von einem Forschenden aus Afrika und Südamerika erstellt. Sieben Publikationen haben einen Hauptautor aus Asien, fünf davon aus China. Auf die genderneutrale Form «Forschende» kann man dabei fast verzichten. Nur zwölf der 100 untersuchten Arbeiten hatten eine Hauptautorin, nur an 22 Prozent hatte eine Frau mitgearbeitet.

Forschende sind wenig überrascht

Zusammengefasst: Die Klimawissenschaft ist westlich, männlich und weiss. Keiner der von «Carbon Brief» befragten Forschenden zeigte sich davon überrascht. Dabei sind es vor allem die Länder des globalen Südens, die unter der Klimakrise am meisten leiden und am dringendsten Lösungen brauchen. Eine Sicht, die aus dem wohlhabenden Norden auf sie geworfen wird, ist zwangsläufig eingeschränkt. Aus anderen Wissenschaftszweigen ist das Problem wohlbekannt.

Es fehlen nicht nur viele helle Köpfe, die die Klimawissenschaft voranbringen könnten, weil sie das falsche Geschlecht haben oder den falschen Wohnort. Es fehlen vor allem andere Perspektiven, andere Lösungsansätze und Herangehensweisen. Ein möglichst diverses Forschungsumfeld produziert bessere Ergebnisse, wie es zahlreiche Studien nahelegen.

Geld, Technologie…

Nach Einschätzung von Carbon Brief und mehrerer befragter Forschender hat diese auffallende Konzentration mehrere Gründe. Der wichtigste ist Geld. Während die USA 2,5 Prozent des BIP in Wissenschaft und Forschung stecken, investiert kein einziges Land in Subsahara-Afrika mehr als ein Prozent.

Eine norwegische Studie stellte fest, dass 78 Prozent der Klimaforschung in afrikanischen Ländern aus Europa oder Nordamerika finanziert wird. Mit unterdotierten Zeitverträgen können Forschende im globalen Süden noch weniger leben als diejenigen im Norden. Viele widmen einen guten Teil ihrer Zeit der Lehre, etliche haben Nebeneinkünfte, beispielsweise in der Beratung, was die Zeit für Forschungstätigkeiten einschränkt. Der wissenschaftliche Nachwuchs sei weit mehr auf Stipendien und Zuschüsse angewiesen, sagt Dolors Armenteras, Professorin für Landschaftsökologie an der Universidad Nacional de Colombia. Der Zugriff auf Literatur, der oft an teure Abonnements geknüpft ist, ist in ärmeren Ländern schwerer.

…und eine gute Prise Arroganz

Wo selten Geld hinfliesst, ist auch weniger leistungsfähige Technologie. Im Resultat entsteht in wissenschaftlichen Kollaborationen oft eine Art Serviceerwartung. «Weil Personal [im globalen Süden] so preisgünstig ist, werden Daten dort gesammelt. Wissenschaftler aus reichen Ländern aber werten die Zahlen dann aus», erklärt Lisa Schipper von der Universität Oxford.

Forschende, die einen Forschungsauftrag im Ausland durchführen, bringen dazu oft ihr eigenes Team mit. Für Einheimische schränkt das die Möglichkeiten noch mehr ein. Oder sie werden zu reinen Organisatoren, die den Gästen aus dem Norden zuarbeiten. Ein Phänomen, das als «Helikopter-Wissenschaft» bekannt ist.

Eine Art wissenschaftliche Apartheid

Wer bezahlt, bestimmt meist auch, welche Richtung die Forschung nimmt. Armenteras hält das für eine «wirklich gefährliche Asymmetrie». Wissenschaftler aus ärmeren Ländern verschenkten ihre Daten, ohne jemals Erwähnung in einer Publikation zu finden. Wenn doch, können sie ihre Arbeit niemals allein oder führend anlegen.

Weniger Output wird dann mit minderer Qualität assoziiert. Die westlich dominierte Finanzierung sorgt so für eine Art wissenschaftliche Apartheid. Weil in Kolumbien vieles schwieriger sei, dächten die Kolleginnen und Kollegen aus dem Norden oft, «sie müssten die Wissenschaft für uns machen», erzählt Armenteras. «Es ist schlicht unfair» sagt Fernanda Adame, die in ihrer Karriere grösstenteils in Mexiko geforscht hat und nun in Australien arbeitet.

Was wiederum den Kreis von Publizieren, Zitieren und Zitiertwerden schliesst. Wer nicht publiziert, wird auch nicht zitiert. Kluge Köpfe wandern in reichere Länder ab. Selbst dann, wenn sie in Europa oder den USA nur Assistenzrollen bekommen.

Zu oft auf Sprache und Stil fixiert

Ein weiterer Grund ist die Sprache. Selbst wer mit Englisch als Zweitsprache problemlos zurechtkommt, tut sich in der Regel trotzdem schwer, eine wissenschaftliche Publikation nach den Ansprüchen führender Magazine zu verfassen. Diese bevorzugen Autoren aus bekannten Universitäten englischsprachiger Länder. Gute Universitäten im Norden schulen ihr Personal auch oft darin, wie eine Publikation geschrieben wird, wovon Einrichtungen im globalen Süden nur träumen können.

«Ich denke, dass es für einen Autor aus einem kleinen Entwicklungsland ziemlich schwierig ist, in diesen Zeitschriften zu veröffentlichen. Ich kenne Professoren in der Mitte ihrer Laufbahn, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen, wie sie veröffentlichen sollen. Aber es ist nicht so, dass sie weniger kompetent wären», bestätigt ein Redaktor der Zeitschrift «Climate and Developement» gegenüber «Carbon Brief».

Klimaforscherinnen aus dem globalen Süden haben doppelt Pech

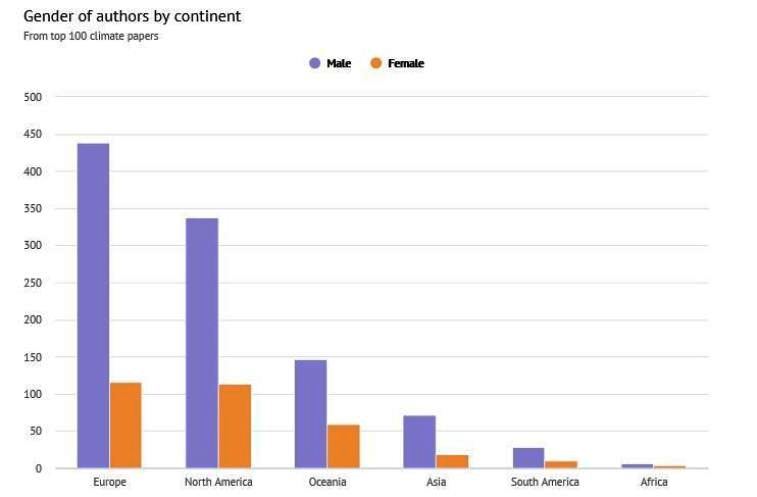

Auch in puncto Geschlechterrepräsentation ist die Klimawissenschaft alles andere als modern. Nur 22 Prozent der Forschenden, die an untersuchten Arbeiten der Klimawissenschaft mitgearbeitet haben, sind, wie oben erwähnt, Frauen. Für lediglich zwölf von hundert Publikationen war eine Hauptautorin verantwortlich.

Teilweise liegt das daran, dass die Forschung in den Klimawissenschaften grösstenteils bei den Naturwissenschaften angesiedelt ist, wo auch die meisten finanziellen Mittel hingehen. Dort forschen ohnehin weniger als 50 Prozent Frauen.

Frauen finden aber nicht nur seltener in den Wissenschaftsbetrieb, sie verlassen ihn auch eher wieder. Ein Phänomen, das als «leaky pipeline» bekannt ist und mehrere systemische Gründe hat wie etwa kulturelle Ansprüche, Vorurteile wie «Frauen sind nicht analytisch», Sexismus, Geldmangel oder Familienverantwortung.

An der Ungleichheit ist Akademia auch selber schuld

Schipper führt die hohe Fluktuation auf die starren Ansprüche im akademischen Betrieb zurück. «Es ist klar, dass Frauen und oft auch alle anderen, die keine weissen, heterosexuellen Männer sind, aufgrund der vielen Barrieren im System – und mangelnde Flexibilität ist eine der grössten – dazu neigen, ‚herauszufallen‘», sagt sie. Mit anderen Worten: Die Regeln in Academia sind schlicht zu sehr für weisse, westliche Männer gemacht. In der oft harten Konkurrenz des Wissenschaftsbetriebs haben diese zu viele Vorteile.

Es gibt umfangreiche Literatur, die falsche Vorstellungen über Frauen in der Wissenschaft offenlegt. Die Wissenschaftler selbst kümmert das offenbar wenig. Eine Umfrage unter mehr als 100 Autorinnen von IPCC-Berichten ergab, dass 41 Prozent der Frauen das Geschlecht als Karrierehindernis ansahen. 43 Prozent waren der Meinung, dass Klimaforscherinnen in der Klimagemeinschaft nicht genügend vertreten sind.

Die Dekolonialisierung der Wissenschaft

So gingen der Wissenschaft nicht nur kluge Forscherinnen, sondern auch wertvolle Daten verloren, sagt Tuyeni Mwampamba, die in Mexiko forscht, einige Abschlüsse in den USA gemacht hat und aus Tansania stammt.

Studien legen dar, dass es ausgerechnet die kühleren Länder sind, die die Sichtweise und Handlungen zur Klimakrise dominieren. Die von «Carbon Brief» befragten Forschenden sind sich einig, dass die Konzentration der Klimawissenschaft auf männliche, westliche Forscher global keine guten Folgen hat. Nicht nur, weil marginalisierte Gruppen Gefahr laufen, vergessen zu gehen.

«Die führenden Theorien und Ideen, adaptive Handlungsweisen» und damit auch das politische Handeln seien auf die Sicht nur weniger Länder eingeengt, sagt beispielsweise Márton Demeter, der an der Universität Budapest forscht. Lisa Schipper und andere Forschende verlangen, dass in den Klimawissenschaften nicht länger mit ungleichen Spiessen gekämpft wird. Viele fordern, die akademische Welt zu dekolonialisieren.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Echte Veränderungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz zu erreichen, ist bekanntlich extrem schwierig. Wird diese Debatte und Kampagne noch mit Genderfragen überlagert, wird es noch schwieriger. Insofern ist dieser Artikel kontraproduktiv.

Irgendwie kann ich ein leichtes Gähnen nicht unterdrücken. Und bei allenfalls folgenden Artikeln mit z. B. den Titeln «Kaum Diversität in den Leitungsgremien von Bahngesellschaften», «Kaum Diversität bei den Diktaturen dieser Welt», aber auch «Kaum Diversität in den unteren Chargen im Tiefbau», «Kaum Diversität in der Müllabfuhr» etc. werde ich nicht über das Lesen des Titels hinausgehen.

Ohne im geringsten bestreiten zu wollen, dass es sicherlich wünschenswert wäre, mehr Frauen aus Afrika in höheren Forschungsposten der Klimatologie und wo auch immer zu sehen, scheint es mir immer noch um einiges wichtiger, dass den Erkenntnissen dieser Wissenschaft, und möge sie noch so männerdominiert und nordhalbkugelzentriert sein, endlich Konsequenzen folgen, als dass auch hier die x-te Diversitätsdebatte den Blick vernebelt.

‹dass es sicherlich wünschenswert wäre, mehr Frauen aus Afrika in höheren Forschungsposten der Klimatologie und wo auch immer zu sehen›

Nein, das ist nicht wünschenswert. Egal was man braucht, Klimaforschung, Politik oder die schönen Künste, immer braucht es nur den Inhalt, niemals die Personalisierung. Es ist gleichgültig, wer etwas macht, es zählt nur, was gemacht wird.

Diversität ist kein Wert, im Gegenteil, es ist ein für die menschliche Kultur schädliches Konstrukt. An der gesellschaftlichen Oberfläche muss man alle privaten menschlichen und personalen Merkmal ausblenden. Es zählt nur die Kultur oder die Gesellschaft als Ganzes, die Mikroskopie, die Personalisierung ist bedeutungslos.

Zitat: «Es fehlen vor allem andere Perspektiven, andere Lösungsansätze und Herangehensweisen.»

Es ist schlimmer, bei der zweitwichtigsten Ursache, der Entwaldung, wurde physikalischer Unfug als Denk- und Diskussionsverbot und als offizielle Lehrmeinung installiert.

Ich spreche damit nicht die (akzeptierte) Freisetzung gebundenen CO2s durch Rodungen an, sondern den Transport von Wärme aus bodennahen Bereichen in die höhere Atmosphäre durch Verdampfung und Kondensation, die Evapotranspiration. Obwohl das ein Drittel der Wärme-Rückstrahlung in den Raum (bezogen auf die absorbierte Wärme) ausmacht, sollen nun zusätzliche Wasserdampfmengen, die diesen Effekt verstärken, eine «Wasserdampfverstärkung» nach sich ziehen.

Damit wird konterkariert, dass sich ausdehnende Landwirtschaften, Baumplantagen, etc. mit der Verringerung des Wasserkreislaufs über Niederschlag, Grundwasser und Verdampfung einen relevanten negativen Einfluss auf das Klima haben – das gerade auch im Binnenland. Es ist nicht alles Mittelwert.

(Nicht nur die Klima-) Wissenschaft ist korrumpiert und auf numerische Abschätzungen bekommt man von der ETH noch nicht mal eine Antwort. Ein Trauerspiel.

Ich habe selber fast zehn Jahre am Äquator Wirtschaftslehre und ähnliches unterrichtet. Ich hatte den Vorteil, dass meine wissenschaftlichen Unterlagen während Wochen in einem Warenlager eines lokalen Unternehmens fehlgelagert wurden, d.h. dass ich meine Vorlesungen auf der Basis von aktuellen Erfahrungen und noch-nicht-vergessenem akademischem Wissen neu aufbauen musste.

Immerhin, die Quintessenz war, dass die Welt aus der Perspektive des Äquators etwas anders ausschaut als aus der Sicht von z.B. Genf oder Boston.

Südfrüchte gibt es am Äquator keine, sehr wohl aber – überteuerte «Nordfrüchte». Die lokalen Mangos waren aber perfekt und die Walderdbeeren im Dezember besonders parfümiert.

Das Klima im Norden interessierte lokal niemanden, obwohl natürlich alle hofften, dass die Regenzeiten zu den üblichen Terminen einsetzten würden und dass die «pluies des vaches» Ende August den Viehhirten eine korrekte Transhumance erlaubten ohne die Felder der Bauern besetzen zu müssen.

Die «Heuschreckenplage» der «Experten» aus dem Norden galt für viele als unvermeidliches Erbe des Kolonialismus. Immerhin würden diese Experten das lokale Hotelangebot [n.b. internationaler Anbieter] etwas rentabilisieren helfen.

Ich habe mir oft überlegt, ob ein Nuklearkrieg im Norden Auswirkungen bis zum Äquator haben könnte ? Die Antwort war meistens «wahrscheinlich nicht». Dies scheint auch für die internationale Covid-Politik und die COP-26 Versprechen zuzutreffen.

Diversität ist kein Wert an sich.

Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.

Stellvertretend für mehrere Kommentatoren: Die Gefahr, dass ein ethnozentrisches Wissenschaftsteam ethnozentrische Wissenschaft produziert, ist dann halt durchaus da. Ein gutes Beispiel ist die NS-Rassenlehrehre (die übrigens nicht nur in Deutschland zahlreiche Anhänger hatte). Wie diese wohl ausgesehen hätte, wenn nicht-weisse, jenische und jüdische Forschende mit im Labor gestanden hätten?

Hmm, jetzt wird es aber echt schwierig.

Der Haupt-Grund, dass «im Norden» deutlich mehr zum Klima geforscht wird, besteht wohl darin, dass es «anderwo auf der Welt»,

wo man über wenig «freie Gelder» verfügt

relativ wenige Universitäten gibt —

UND dass deren Haupt-Forschungs-Richtung,

aus genereller Über-Lebens-Strategie darin besteht

kurzfristig Nutzbares unter die Lupe zu nehmen.

Wolf Gerlach

scheinbar.org