Vor China muss man sich nicht fürchten

Red. Autor Hans Boller, 75, beschäftigt sich seit mehr als fünfzig Jahren mit China. Ab 1976, kurz nach dem Tod von Staatsgründer Mao Zedong, berichtete Boller als erster akkreditierter Schweizer Korrespondent bis 1983 aus der Volksrepublik. Während vieler Jahre war Boller Vizepräsident der Wirtschaftskammer Schweiz-China. Gegenwärtig leitet er die private Stiftung Media Tank, die einen unabhängigen Medienaustausch zwischen Europa und China ermöglichen möchte.

Ein Schwerpunkt-Beitrag zum Jahreswechsel.

Legitime Sicherheitsinteressen aller Länder berücksichtigen

Der russische Angriff auf die Ukraine markiert in der geopolitischen Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg eine Zäsur. Nach der Beilegung der kriegerischen Auseinandersetzungen in Ex-Jugoslawien hielt man einen auf breiter Front geführten konventionellen militärischen Angriff auf ein europäisches Land nicht mehr für möglich. Russland hat uns in eine überwunden geglaubte Situation zurückgeholt.

China hat zu Beginn des Krieges eine ambivalente Position eingenommen, weil es mit beiden Konfliktparteien enge und vielfältige Beziehungen unterhält und strategische Interessen wahrnimmt. Zwar haben etwa die beiden wichtigen, chinesisch dominierten Banken AIIB und die internationale Brics-Bank ihre Aktivitäten in Russland eingestellt und tragen damit einen Teil der Sanktionen mit. Auch andere chinesische Unternehmen haben rasch reagiert.

Gleichzeitig aber hat sich China, zusammen mit Indien, bei der Uno-Abstimmung zur Verurteilung der russischen Aggression der Stimme enthalten und betont, dass die legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder zu berücksichtigen seien; ein kaum verhüllter Hinweis darauf, dass diese durch den Westen mit der Nato-Osterweiterung gegenüber Russland missachtet worden seien. Die Rückkehr zur Diplomatie ist zwingend, um die Dynamik der Eskalation von Drohung und Gewalt, zu der auch Sanktionen gehören, unter denen vor allem die einfache Bevölkerung leidet, zu brechen.

Positionsbezug von Xi und Biden

Mit Bezug auf China ist eine Rückkehr zur Diplomatie auf dem G-20-Gipfel in Bali Mitte November zumindest ansatzweise erfolgt. Nachdem der Westen, angeführt von den USA und der Nato, reflexartig China an die Seite des russischen Aggressors gestellt und eine globale Auseinandersetzung, ja einen eigentlichen Showdown zwischen Demokratien und Autokratien konstruiert hatte, sind sich Joe Biden und Xi Jinping bei ihrer ersten Begegnung als Präsidenten ihrer Länder in einer offenen Aussprache in wichtigen Punkten nähergekommen. Natürlich betonte Biden, von der weltpolitischen Führungsrolle durch die USA nicht abrücken zu wollen, gleichzeitig hätten die USA aber auch nicht die Absicht, China in seiner Entwicklung zu behindern, einzudämmen oder eine Systemänderung herbeizuführen. Und Xi versicherte seinerseits, an der bestehenden internationalen Ordnung festzuhalten und die USA nicht verdrängen oder gar ersetzen zu wollen. Er erachte im Übrigen die Welt für gross genug, dass beide Staaten sich darin entfalten könnten, solange sie die Kerninteressen des jeweils anderen respektierten. Eine US-Intervention in Taiwan, welcher Art auch immer, würde jedoch die elementarsten Sicherheitsinteressen, in diesem Fall «den Kern der Kerninteressen Chinas», verletzen und würde vom chinesischen Volk aufs entschiedenste zurückgewiesen werden.

Mit diesen, von den Präsidenten der zwei mächtigsten Nationen vorgetragenen, sorgfältig kalibrierten Positionsbezügen hat die Welt nach einem längeren Unterbruch wieder unmittelbar Einblick erhalten in die aktuelle geopolitische Lage, in einer authentischen Momentaufnahme sozusagen. Die Anliegen des Westens sind uns dabei vertraut. Sie bestimmen in unseren Breitengraden mit Schlüsselbegriffen wie «Menschenrechte», «Demokratie», «Rechtsstaat», aber auch mit Codes wie «regelbasierte internationale Ordnung» die veröffentlichte Meinung. Sehr viel lückenhafter ist dagegen unser Wissen über Chinas Intentionen. Vieles wird kolportiert oder unterstellt, aber an soliden Kenntnissen über die zum Teil jahrtausendealten gesellschaftlichen und kulturellen Triebkräfte des Reichs der Mitte mangelt es, obwohl gerade sie manchen Fingerzeig liefern könnten, in welche Richtung die Entwicklung gehen kann.

Chinas Menschenrechtsbilanz

Strebt China die Hegemonie in Asien oder gar in der ganzen Welt an, wie der Westen argwöhnt, oder will es einfach in seiner Eigenart als sozialistisches Land, angeführt von der Kommunistischen Partei, mit eigenen Werten und Traditionen als gleichberechtigter Partner respektiert werden, wie es selbst geltend macht?

Ein Thema, das in der Auseinandersetzung mit China allgegenwärtig ist und in den jeweiligen Zuspitzungen die schärfsten Kontroversen auslöst, sind die Menschenrechte. Wir im Westen rühmen uns, die Bedürfnisse und die Entfaltung des Individuums seit der Aufklärung in den Mittelpunkt unserer Überlegungen zu Staat und Gesellschaft gestellt zu haben. Und wir sind zu Recht stolz darauf. Die Ermächtigung des Individuums zum eigenen Denken, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, wie Kant es formuliert hat, ermöglichte unter anderem die industrielle Revolution, die Europa zu nie da gewesener wirtschaftlicher Blüte und schliesslich, im Laufe des 19. Jahrhunderts, zur Weltherrschaft geführt hat.

Der völkerrechtliche Menschenrechtsgedanke erhielt seinen ersten formellen, allerdings rechtlich noch nicht bindenden Ausdruck nach dem Zweiten Weltkrieg in der Uno-Menschenrechtserklärung von 1948, wurde aber später, 1966, in den sogenannten internationalen Pakten I und II auf ein rechtlich verbindliches Niveau gehoben.

- Pakt I listet die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auf;

- Pakt II listet die bürgerlichen und politischen Rechte auf.

Warum ist das in unserem Zusammenhang von Belang? Vor allem deshalb, weil sich der Westen heute praktisch nur noch auf den Pakt II beruft und bürgerlich-politische Rechte wie Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit sowie demokratische Mitsprache herausstreicht, während China an einer strikten Reihenfolge festhält und den Pakt I im eigenen Land, aber auch in den Entwicklungsländern für absolut vorrangig hält. Rechte auf Ernährung, Bekleidung und Unterbringung, sodann auf Bildung und Teilhabe am kulturellen Leben seien überhaupt die Grundvoraussetzungen für jedes menschenwürdige Dasein, das sich im Übrigen nur in einem friedlichen und stabilen Umfeld entfalten könne. Die Rechte «im Überbau», wie etwa freie Meinungsäusserung, könnten später ausgebaut werden. Materielle Sicherstellung komme vor dem Recht, die eigene Regierung zu kritisieren.

In der westlichen Presse spiegelt sich das so, dass fast jeder prominentere chinesische Dissident und jede Menschenrechtsaktivistin seine respektive ihre Bühne erhält und auf ungeteilte Solidarität zählen darf. Dagegen wird dem armen Bauern im chinesischen Landesinnern, der endlich ein würdiges Zuhause bekommen hat, kaum Beachtung geschenkt.

Eine ausgeglichenere, auf Pakt I und II ausgerichtete Sichtweise würde die Menschenrechtsbilanz Chinas massiv verändern, selbst wenn wir Hunderte von Dissidentinnen berücksichtigen würden. Im vergangenen Jahr hat China den Sieg über die extreme Armut vermeldet. In der Menschenrechtsbilanz wären das rund 800 Millionen positive Fälle gemäss Pakt I. Das haben wir in unseren Medien kaum je so gelesen.

Heuchlerischer Westen

Diese unterschiedlichen Prioritätensetzungen beziehungsweise das Beharren auf einer Reihenfolge bei der Respektierung von fundamentalen Menschenrechten basieren auf andersartigen kulturellen und philosophischen Traditionen, auf die wir noch zurückkommen werden. Sie treten aber deutlich hervor, wenn zu Themen wie Hongkong oder Xinjiang, aber auch in Auseinandersetzungen über Chinas globale Strategie die Meinungen aufeinanderprallen. Im eigenen Land, in Hongkong oder in Xinjiang setzt die Zentralregierung ganz auf Sicherheit und Stabilität, während der Westen für die Bewohnerinnen Freiheit und demokratische Mitsprache fordert – im Fall Hongkongs übrigens ziemlich heuchlerisch, da die Briten während ihrer 150-jährigen Herrschaft dort keinerlei demokratische Mitbestimmung zugelassen hatten. Interessanterweise entwickelte sich Hongkong trotzdem zum Kronjuwel im britischen Commonwealth.

Epochaler Wandel

Da stellt sich auch die Frage, unter welchen Systembedingungen sich China optimal entwickeln kann. Damit sind wir beim Thema, was denn eigentlich diesen epochalen Aufstieg über die letzten vierzig Jahre ermöglicht hat, in dessen Verlauf China zur Weltspitze aufschliessen konnte. Ob als Nummer zwei oder bereits als Nummer eins mag noch auf der symbolischen Ebene eine gewisse Rolle spielen. China sieht sich gerne als Nummer zwei, weil es seinem Image als Interessenvertreter der Entwicklungsländer dient, während die USA enorme Mühe bekunden, auf den Titel «allein verbliebene Supermacht» zu verzichten.

Rang 1 für die USA und Rang 2 für China macht sozusagen beide noch glücklich. Wäre da nicht die Dynamik im Reich der Mitte, die neue Fakten schaffen wird, die entsprechend einer neuen Beurteilung bedürfen werden.

Aber eben: Was hat diesen epochalen Wandel herbeigeführt? Seit einiger Zeit spricht auch die EU von «Systemrivalität». Aber welche Systeme stehen sich da eigentlich im Wettbewerb gegenüber? Unser eigenes glauben wir zu kennen: soziale Marktwirtschaft im Rahmen einer bürgerlich-liberalen Gesellschaft. Die systemischen Bedingungen in China zu benennen, fällt uns schon bedeutend schwerer. Bei Ideologen ist der Gegensatz Kapitalismus/Kommunismus immer noch beliebt. Andere sind vorsichtiger geworden und stellen fest, dass die chinesische Realität mit rigider kommunistischer Planwirtschaft nicht mehr viel zu tun hat.

Auf einen kurzen Nenner gebracht, kann man das heutige Wirtschaftssystem in China als marktwirtschaftlichen Sozialismus oder sozialistische Marktwirtschaft bezeichnen. Es ist, wie erwähnt, definitiv nicht mehr die sowjetische Planwirtschaft. Seit Deng Xiaoping Ende 1978 die Reform- und Öffnungspolitik ausgerufen hat, ist ausgiebig experimentiert und Marktkräften immer mehr Spielraum zugestanden worden, zunächst im damals noch wichtigsten Sektor, in der Landwirtschaft. Wenn das Plansoll erfüllt war, durften die Bauern ihre Produkte auf dem Markt verkaufen.

Von den maoistischen Volkskommunen verabschiedete man sich zügig und kehrte zu weniger rigiden Organisationsformen des ländlichen Lebens zurück, die den einzelnen Bauern viel mehr Möglichkeiten eröffneten. Die Präsidenten Jiang Zemin und Hu Jintao haben dann die Reformen entscheidend vorangetrieben und der Marktwirtschaft endgültig zum Durchbruch verholfen. In den entscheidenden Parteidokumenten heisst es nun, dass der Markt für die Allokation knapper Ressourcen zuständig sein solle, und in der real existierenden Praxis wird dem auch eifrig nachgelebt, weil es den Chinesen entspricht. Sie reagieren, eher mehr noch als wir, auf materielle Anreize.

Armut und Mangel im Sozialismus

Bedeutet das jetzt, dass China schleichend die Metamorphose zum Kapitalismus vollzogen hat? Der Begriff aus der Zoologie ist zwar im Kontext der chinesischen Philosophie reizvoll, da sie alles Sein grundsätzlich als im Wandel begriffen erklärt, hier jedoch trifft er die Realität nicht. Zwar sprechen renommierte westliche Ökonomen neuerdings locker vom «chinesischen Staatskapitalismus»; es ist jedoch anzunehmen, dass dies nicht das Resultat einer tiefgreifenden Analyse der chinesischen Entwicklung ist, sondern eher einen fast banalen Grund hat. China hat über die letzten vierzig Jahre einen präzedenzlosen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt und hat praktisch zur globalen Führungsmacht aufgeschlossen.

Das kann der westlich geprägte Intellekt – und aufgrund der historischen Erfahrung sogar zu Recht – schlicht nicht mit Sozialismus in Verbindung bringen, auch nicht mit einem marktwirtschaftlichen. Sozialismus war bis anhin quasi Synonym für Armut und Mangel, Nivellierung nach unten. Man erinnert sich an den früheren Witz: «Was passiert, wenn man in der Sahara den Sozialismus einführt? – Dann wird der Sand knapp.» Nun belehren uns die Chinesen eines Besseren.

Wenn trotzdem noch einer auf dem Nachweis bestünde, dass China immer noch ein sozialistischer Staat ist: Es wäre ein Leichtes. China ist ein Einparteienstaat (auch wenn es noch ein paar sogenannte demokratische Parteien gibt). «Die Partei, die Regierung, die Armee, das Volk, die Schulen, den Osten, den Westen, den Norden, die Mitte, die Partei führt alles», formulierte es Xi Jinping.

Die Partei, immerhin ein Apparat mit 97 Millionen Mitgliedern, organisiert durch die bekannten sozialistischen Institutionen Zentralkomitee und Politbüro, bestimmt den generellen Kurs der Entwicklung des Landes, «kontrolliert die Gewehre», die Staatsmacht und die Finanzen, die immer noch wichtigen Staatsbetriebe, Letztere wieder vermehrt. Ganz zentral ist ferner das sozialistische Bodenrecht. In China befindet sich kein Quadratmeter Land in Privateigentum. Und zu guter Letzt ist der Marxismus absolut unbestrittene Staatsideologie.

Hier ist allerdings die wichtige Ergänzung anzubringen, dass es sich um die sinisierte Variante des Marxismus handelt. Was wir heute als Sinomarxismus bezeichnen, hat von Anfang an die spezifisch chinesischen Bedingungen ins Zentrum aller Überlegungen und Entscheidungen gerückt. Schon Mao musste erkennen, dass nicht das städtische Proletariat seine Revolution anführen konnte, dazu war es zahlenmässig viel zu schwach und zu elend, sondern die Bauernmassen auf dem Land. Das war eine fundamentale Abweichung vom sowjetischen Konzept.

Zudem wurde der Marxismus von Anbeginn als Methode der Analyse und des praktischen Handelns verstanden und nicht als unveränderliche dogmatische Denkvorgabe. Und schliesslich gilt es, anzumerken, dass der so verstandene Marxismus mit den Komponenten «dialektischer und historischer Materialismus», «Politökonomie» und «wissenschaftlicher Sozialismus» grosse Affinitäten mit alten chinesischen Denktraditionen hat, auf die wir noch zurückkommen werden und welche die Übernahme des Marxismus ungemein erleichterten. Dabei manifestiert sich auf dem Gebiet des politphilosophischen Denkens eine Rückbesinnung auf sich selbst unter neuen, sich verändernden Bedingungen.

Eisenbahnlinien, Häfen, Pipelines

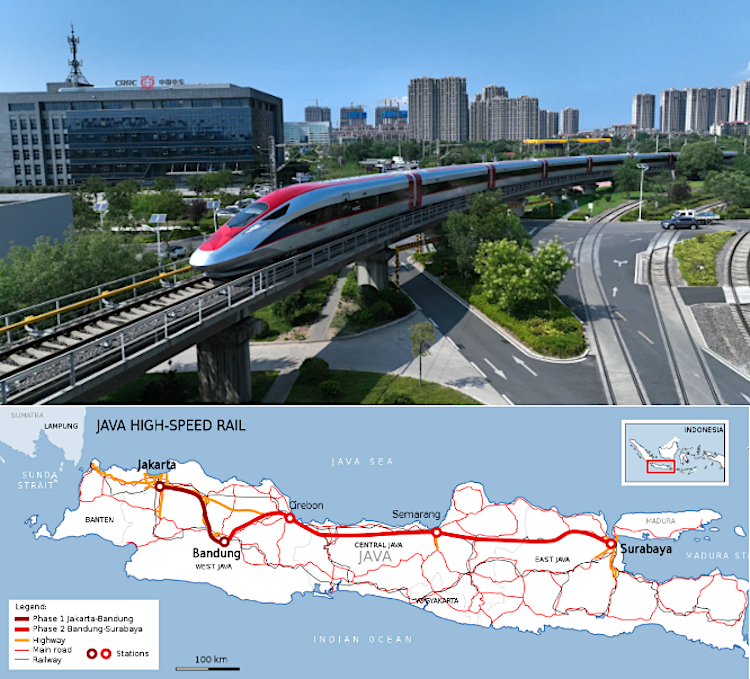

Ein weiteres Themenfeld, in dem sich ähnliche Tendenzen ausmachen lassen, sind die Öffnung nach aussen und der wirtschaftliche und politische Austausch mit der Welt, am deutlichsten sichtbar bei der sogenannten Neuen Seidenstrasse. Von seinen Dimensionen her ist dieses Unterfangen wohl das umfassendste und ambitionierteste, das die Menschheit je gesehen hat.

Auch als «Belt and Road Initiative» (BRI) bekannt, setzt es sich zum Ziel, die beteiligten Länder und Regionen mit Strassen, Eisenbahnlinien, Häfen, Pipelines und anderen Infrastrukturanlagen so zu vernetzen, dass sie ihr wirtschaftliches Potenzial nutzen und den Handel mit dem Rest der Welt in Angriff nehmen können. Aus chinesischer Sicht als Win-win-Entwicklungsprojekt deklariert, umfasst die BRI mittlerweile Handelskorridore, Verbindungen und Stützpunkte in über 130 Ländern.

Letztlich ist die «Belt and Road Initiative» oder neue Seidenstrasse als weltumspannendes Netzwerk konzipiert, offen für alle. Und da es seit 2013 von China aus initiiert, organisiert und weitgehend auch vorfinanziert wird, verwundert es nicht, dass China selbst den grössten Nutzen daraus zieht. Aber auch die teilnehmenden Staaten können profitieren, wenn sie es richtig anstellen. Sie handeln freiwillig und wägen sorgfältig Vor- und Nachteile ab.

Brüssel, Frankfurt und der IWF waren am Hafen Piräus nicht interessiert

Ein Beispiel, das auch immer wieder gern zitiert wird, ist der Hafen von Piräus in Griechenland. Die EU hatte Bedenken, dass hier China an der europäischen Peripherie übermässig an Einfluss gewinnt, während die USA das Nato-Mitglied Griechenland ernsthaft davor warnten, wichtige Infrastruktur in chinesische Hände zu geben.

Fakt ist, dass es die griechische Regierung unter Premier Tsipras war, die, sogar zur Verwunderung Pekings, die Idee vortrug, China an der Erneuerung der Hafenanlage und der angrenzenden Bahnlinie zu beteiligen, nachdem Brüssel, Frankfurt und der Internationale Währungsfonds (IWF) neue Investitionen abgelehnt hatten. Heute blüht der Hafen als Handelsdrehpunkt und ist tatsächlich ein Win-win-Projekt.

Die amerikanische Reaktion konzentrierte sich ganz auf den militärischen Bereich. Die Marinebasis auf Kreta wurde ausgebaut, eine neue in Alexandroupolis ins Auge gefasst, und die zweitgrösste Schiffswerft Griechenlands in Elefsina ist heute «der stolze Heimhafen eines der grössten US-Kriegsschiffe, der ‹USS Hershel Williams›», wie eine kundige amerikanische Beobachterin bemerkte.

Die Dynamik der BRI hat sich in den letzten Jahren aber eher in den südost- und zentralasiatischen Raum verschoben, während zuvor noch Afrika und Europa im Fokus gewesen waren, obwohl die Entwicklung auch da weitergeht. Zudem sind an manchen Orten – Stichworte Hambantota auf Sri Lanka, Bagamoyo in Tansania oder Gwadar in Pakistan – Schwierigkeiten bei der Finanzierung aufgetreten, die Nachbesserungen nötig machten, um eine Überschuldung der Partnerländer zu verhindern. Bei etlichen Projekten wurden auch Korruptionsvorwürfe laut, und nicht selten fanden ökologische Aspekte zu wenig Beachtung.

Alle diese Punkte müssen dringend verbessert werden. Entscheidend aber bleibt die allgemeine Stossrichtung, und die zielt auf die Entwicklung zurückgebliebener Regionen ab. Im Eigeninteresse will sich China seine Versorgung mit Rohstoffen und Energie sichern und den Handel beleben, aber gleichzeitig eröffnet die «Neue Seidenstrasse» vielen Entwicklungsländern enorme Möglichkeiten.

Alte Muster chinesischen Verhaltens

Der Begriff «Neokolonialismus» kann hier nur polemisch verstanden werden. Natürlich ist der Westen in mancherlei Hinsicht beunruhigt. Vorab die USA, aber auch Europa und in der asiatischen Region Chinas Nachbarn. Sie alle sehen ihre Interessen beeinträchtigt. Dem ist Rechnung zu tragen. Aber wenn die USA argwöhnen, dass das Projekt auf die Eroberung der Weltherrschaft und ihre Ersetzung als Welthegemon abzielt, liegen sie falsch.

Zutreffend ist vielmehr, dass auch hier alte Muster chinesischen Verhaltens zum Vorschein kommen. In den bedeutendsten chinesischen Dynastien wurde schon immer reger Handel mit der halben Welt betrieben. Herausragendstes Beispiel war Admiral Zheng He, der ab 1405, also zu Beginn der Ming-Dynastie, insgesamt sieben Mal mit riesigen Flotten von jeweils rund hundert Schiffen mit bis zu 28’000 Mann Besatzung Expeditionen in Südostasien und bis nach Ostafrika unternahm. Seine berühmten «Schatzschiffe» waren mit Geschenken beladen, mit denen er die besuchten Könige und Fürsten zum Handel mit China einladen wollte.

Zum Vergleich: Fast neunzig Jahre später, 1492, stach ein gewisser Christoph Kolumbus ins Meer und «entdeckte Amerika». Eine der Folgen: Wenig später, 1521, wurde die aztekische Stadt Tenochtitlan von den Spaniern geplündert und Tausende ihrer Bewohner und Bewohnerinnen getötet.

Gemeinsame Entwicklungsprojekte gegen Migration

Das sind historische Aufrechnungen, die einiges erhellen. Doch zielführender ist es wohl, Lösungen für die heutigen Herausforderungen zu suchen. Und die sind in den grossen Dimensionen mehrheitlich transnationaler Natur: zuerst, wie wir jetzt gerade wieder erfahren, Krieg und Frieden, aber auch Klimawandel, Migration, Armut, Cybersicherheit, Biodiversität, nukleare Proliferation et cetera.

Gerade im Bereich Migration wären Europa und die USA gut beraten, mit den Chinesen gemeinsam Entwicklungsprojekte in Lateinamerika und Afrika auf die Wege zu bringen, statt sich gegenseitig zu belauern und Initiativen der jeweils anderen Seite zu hintertreiben. Weder die USA noch Europa sind im Niedergang begriffen. Natürlich hat es Verschiebungen im globalen Kräftegleichgewicht gegeben und wird es weiterhin geben. Aber sowohl die USA als auch Europa sind resilient und haben ein enormes Potenzial, zur friedlichen Lösung der Entwicklungsprobleme beizutragen.

In den bisherigen Ausführungen wurde wiederholt Bezug genommen auf traditionelle chinesische Verhaltensweisen, die in Chinas Politik erneut sichtbar werden. Ausserdem habe ich auf andersartige philosophische Grundlagen verwiesen, die in China seit Jahrtausenden wirkungsmächtig sind. Dies soll im Folgenden vertieft werden.

Rolle des Konfuzianismus

Eigentlich ist es erstaunlich, wie wenig auch gebildete Leute bei uns über Asiens Werte wissen, wo doch die meisten darin übereinstimmen, dass wir ins asiatische Zeitalter eingetreten sind. Und die ostasiatische Region, die bisher die grösste Dynamik entwickelt hat, lässt sich immerhin seit rund 2500 Jahren von einer eigenen Werteordnung leiten. Es ist vor allem der Konfuzianismus, der neben dem Daoismus und dem Buddhismus eine immer noch dominierende Rolle spielt.

Wir im Westen neigen dazu, sowohl unsere eigenen Werte Liberté, Egalité und Fraternité und erst recht unsere bürgerlich-liberale Gesellschaftsordnung für universell und vorbildlich zu halten, wobei es doch eher so ist, dass wir sie in den vergangenen 200 Jahren dank unserer wirtschaftlich-militärischen Überlegenheit in die Welt hinausgetragen und vergessen haben, dass sie von den Menschen dort als das angesehen werden, was sie wirklich sind, eben westliche Werte und gesellschaftliche Modelle.

«Regieren durch Tugend»

Zwischenzeitlich besinnen sich die asiatischen Länder wieder vermehrt und mit grösserem Selbstbewusstsein auf ihre eigenen Wurzeln. Für das konfuzianisch geprägte China heissen die entsprechenden Werte ren, yi, li, zhi, xin:

- ren für Zwischenmenschlichkeit (ich betone das «Zwischen-» und nicht bloss «Menschlichkeit»);

- yi für Gerechtigkeit;

- li für Höflichkeit;

- zhi für Weisheit;

- xin für Vertrauenswürdigkeit.

Es fällt auf: Von Freiheit ist nicht die Rede. Diese vor allem in der neokonfuzianischen Variante auf Herrschaft über grosse Menschenmassen angelegten Werte sind, wie erwähnt, heute noch prägend, sie entsprechen weitgehend dem chinesischen Familienmodell: Es gibt Autorität, aber auch Verantwortung; einerseits Gehorsam und Respekt von unten, aber gleichzeitig auch Pflichtbewusstsein und Hingabe von oben.

Interessanter und irgendwie moderner, obwohl wesentlich älter, ist jedoch ein Konzept, Tianxia genannt, aus der Zhou-Dynastie vor rund 3000 Jahren. Wie der chinesische Philosoph Zhao Tingyang erläutert, handelt es sich um die erste politische Revolution der chinesischen Geschichte und markiert sozusagen den Beginn von Politik in China, in der Bedeutung vergleichbar mit der Polis in Griechenland.

Die Vorgänger-Dynastien waren auf fortgesetzter Waffengewalt und Unterwerfung basierende Herrschaftsordnungen. Im Gegensatz zur Polis, einer Versammlung von Bürgern (den vollen Bürgern, nicht den abhängigen Frauen und den versklavten Menschen), war jedoch Tianxia ein Bündnis von tausend Staaten und Clans.

Wenn China heute eine Demokratie innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft fordert, meint es im Grunde Demokratie im Sinne ihres chinesischen Ursprungs, während der Westen dem politischen Ideal seiner Polis verpflichtet bleibt, die Demokratie für Individuen meint. Das ist ein ganz bedeutender, fundamentaler Unterschied in der Auffassung des Politischen. Das Individuum hatte es in China von Anbeginn schwer. Freiheit des Individuums war in der chinesischen Antike nie ein Wert.

Dem Erfinder von Tianxia, dem Herzog Dan von Zhou, gelang es also erstmals, ein Verwaltungssystem zu errichten, das dem Nutzen aller verpflichtet war und damit das Attribut «politisch» verdiente. Später sollte Konfuzius’ Politik als «Regieren durch Tugend» definieren. Konstitutiv für das Tianxia-System waren Inklusivität und Kompatibilität. Für den Herzog Dan bestand ja die grösste Herausforderung darin, nach dem Sieg über den verhassten letzten Herrscher der Shang-Dynastie für die zahllosen verbliebenen Staaten attraktiv zu bleiben. Jeder sollte dem neuen Tianxia- Bündnis aus freien Stücken beitreten, sich wie in einer grossen Familie fühlen und jedenfalls die Zugehörigkeit zum Bündnis vorteilhafter beurteilen als das Draussenbleiben.

Natürlich bezog sich das im antiken China auf den damaligen Orbit, «unter dem Himmel» endete im Osten und Süden im Pazifischen Ozean und im Norden und Westen in den Steppen und Wüsten Zentralasiens sowie in den Bergen des Himalaja. Es war aber der geglückte Versuch, die verschiedenartigsten «Staaten», oft mehr Stämme und Clans, unter einem maximal adaptiven Regierungs- und Verwaltungssystem zusammenzufassen und mehr als 800 Jahre lang auch zusammenzuhalten.

Jeder Staat, Stamm oder Clan sollte seine Eigenart leben und bewahren können, während er gleichzeitig ermutigt wurde, sich mit der neuen, übergreifenden Ordnung, deren Teil er war, zu identifizieren.

Existenz setzt Koexistenz voraus

Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten und Betonung des Verbindenden, aus dem man gegenseitig Nutzen zog, waren also schon sehr früh ein wichtiges Element chinesischer Vorstellungen von Zusammenarbeit, ebenso wie in der chinesischen Philosophie Existenz Koexistenz voraussetzt. Individuelle Rationalität, wie wir sie im Westen so sehr betonen – und die tatsächlich immer wieder herausragende Leistungen hervorgebracht hat und weiterhin erbringt, ja sogar Grundlage unseres Wohlstands geworden ist –, wird in China schon früh durch die relationale Rationalität ergänzt. Individuelle Rationalität, so die chinesische Sichtweise, entspricht sozusagen dem Rohzustand, in dem sich jedes Lebewesen zunächst befindet. Jedes versucht, seine Lebensbedingungen je für sich zu optimieren. Erst relationale Rationalität erbringt zivilisatorische Leistungen und begründet die Ära politischen Handelns.

Solche uralten Traditionen wirken sich auf heutiges Verhalten aus. Aus dem Bisherigen ergeben sich folgende Elemente einer Gesamtsicht. .

- Es ist uns bewusst geworden, dass es sich bei China um einen zivilisatorischen Raum mit jahrtausendealter Geschichte handelt, der nur schon von den Dimensionen her die uns bekannte europäische Staatlichkeit bei weitem übertrifft.

- Dieser zivilisatorische Raum zeichnet sich aus durch eine Wertetradition, die sich von der unsrigen deutlich unterscheidet. Kein chinesischer Kaiser musste die Macht mit einer höchsten religiösen Autorität (sozusagen einem chinesischen Papst) teilen. Er allein besass das Mandat des Himmels, das er nur verwirkte, wenn er seine Pflichten sträflich vernachlässigte. Entsprechend kannte China keine Aufklärung, es musste keine religiöse Vormachtstellung überwunden werden.

- China war wirtschaftlich bis zirka 1820 tatsächlich das Reich der Mitte, das rund ein Drittel der Weltproduktion erwirtschaftete, zusammen mit Indien sogar mehr als die Hälfte. China war das Zentrum eines ausgeklügelten Tributsystems, in dem es erhebliche Leistungen erbrachte, um als Kernland akzeptiert und respektiert zu werden. Von der dabei erzeugten Stabilität profitierte der gesamte ostasiatische Raum während vieler Jahrhunderte. Die 200 Jahre seither stellen also eine Art Anomalie dar, die dem chinesischen Selbstbewusstsein zutiefst zusetzte.

- In den philosophischen Traditionen Chinas sind schon sehr früh Tendenzen erkennbar, die heute in der sozialistischen Politik und Rhetorik Xi Jinpings wieder stärker betont werden: Wohlergehen aller, Vorrang der relationalen Rationalität vor der individuellen. Oder anders formuliert, angelehnt an das berühmte Pareto-Optimum: Während bei uns eine Pareto-Verbesserung grösseren Nutzen für den Einzelnen erlaubt, solange andere keine Nachteile erfahren, ist die konfuzianische Verbesserung wesentlich strenger; sie insistiert bei grösserem Nutzen des Einzelnen auch auf grösseren Nutzen für alle anderen.

- Mit China hat erstmals ein Sozialismus den Anschluss an die Weltspitze geschafft, vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht, nicht wie die Sowjetunion lediglich im militärischen Bereich. Mit mittlerweile rund 70 Prozent des amerikanischen Wirtschaftsprodukts ist China sowohl für die USA als auch für die EU zum Systemrivalen geworden, der geostrategisch vor allem durch das Seidenstrassenprojekt auch als Bedrohung empfunden wird.

Entwicklungsaussichten für Afrika

Wie sollen wir in Europa auf all diese Entwicklungen reagieren? Meine Antwort lautet: mit Selbstvertrauen und furchtlos, vor allem aber mit strategischem Blick. China ist keine kriegerische Macht. Es strebt nicht die Weltherrschaft an, aber es nimmt seine Interessen wahr. Mit der Seidenstrasse dehnt es wie zu alten Zeiten seinen Handel aus, will sich aber gleichzeitig den Zugang zu Rohstoffen und anderen Ressourcen sichern. Heute hat China ein Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf von rund 12’500 Dollar, die USA eines von rund 69’000 Dollar. Die überragende Herausforderung besteht darin, sich unseren Planeten vorzustellen, wenn China, und später Indien, auch beim BIP pro Kopf mit den USA und Europa gleichziehen.

Hinzu kommt die demografische Entwicklung. Für Afrika wird bis 2050 rund eine Verdoppelung der Bevölkerung auf 2,5 Milliarden Menschen prognostiziert. Mit der Seidenstrasse offeriert China dem Schwarzen Kontinent Entwicklungsaussichten. Sollten diese nicht genügen, würde Europa die Konsequenzen sehr viel unmittelbarer spüren. Es kann zuverlässig davon ausgegangen werden, dass auf der Suche nach Perspektiven ungleich weniger Afrikanerinnen und Afrikaner nach China auswandern werden als in nahe europäische Länder.

Differenzen zurückstellen

Fazit: Wir haben das allergrösste Interesse daran, sowohl in Afrika als auch global aktiv zu werden und – im Wettbewerb mit den Chinesen, besser jedoch gemeinsam mit ihnen – für Win-win-Situationen und weltweit für Entwicklung und Wohlergehen zu sorgen. Die «Global Gateway»-Strategie der EU, das europäische Pendant zur chinesischen «Seidenstrasse», wartet noch auf ihre Verwirklichung. Die dieses Jahr versprochenen 150 Milliarden Euro wären immerhin ein Anfang.

Ein altes chinesisches Sprichwort mahnt an, die Gemeinsamkeiten zu suchen und die Differenzen zurückzustellen. In diesem Sinn sollten alle Beteiligten, vor allem aber die einflussreichen, mächtigen Akteure, vermehrt zusammenarbeiten, um die dringenden transnationalen Probleme wie Frieden und Sicherheit, Klimawandel, Armut, Hunger und Migration entschlossener als bisher anzugehen. Es gilt insbesondere, die Logik der Konfrontation zu überwinden und in einer heraufziehenden, multipolaren Weltordnung neue Formen der Zusammenarbeit zu finden. Es soll uns dabei nicht überraschen, wenn China in seinen Initiativen immer öfter an seine Ursprünge erinnert.

____________________________

Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag vor der Österreichischen Gesellschaft für Aussenpolitik in Wien und erschien am 1. Dezember 2022 auch in der Weltwoche.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

«Freiheit des Individuums war in der chinesischen Antike nie ein Wert», schreibt Hans Boller. Das ist das, was die Furcht vor China auslöst. Und das Säbelrasseln im südchinesischen Meer und die Aggression gegenüber Taiwan. Und dass die EU sich nicht am Hafen Piräus beteiligte, wird unterdessen von eben dieser EU und Deutschland bedauert. Auch die EU hat ihre blinden unflexiblen Flecken und eine Arroganz, mit der sie sich oft selber behindert.

Weil Chinesen in einem anderen Regierungssystem leben, heisst dies noch lange nicht, das sie unfrei sind oder sich so fühlen. Wenn eine Mehrheit von 1.4 Mrd. Chinesen sich so fühlen würden, hätte sie schon lange eine Revolution vom Zaune gebrochen .

Die angeführten westlichen Werte müssen dringend auf den Prüfstand. Denn nach Ende des kalten Krieges lebte der Turbokapitalismus ungehemmt auf.

Menschenrechte und Völkerrecht für sich in Anspruch zu nehmen ohne sich selbst daran zu halten, dabei die Meinungsfreiheit zu unterbinden in dem sofort die Schubladen von Antisemitismus, Neonazitum, Verschwörungstheoretiker oder Putinfreund aufgemacht werden und damit jede Auseinandersetzung im Thema ad absurdum geführt wird, sind nicht geeignet in der Welt von einer Wertegemeinschaft zu sprechen.

Die westlichen Werte sind Neid, Missgunst und Geld. Ansonsten lässt sich das westliche gebahren der letzten 30 -40 Jahre nicht erklären…

Ein exzellenter Artikel, der die Sichtweisen etwas geraderückt. Interessant wäre, wie die VR-Chinesen heute die extrem brutalen japanischen Kriegsverbrechen aus dem 2. WK, deren widerliche medizinische Experimente, und die vielen Verbrechen und Anmaßungen europäischer Mächte während des Kolonialismus im 19. Jhdt. sehen – und natürlich auch die millionenfachen Massenmorde ihrer eigenen KP-Führung in den 50iger und 60iger Jahren durch den «Großen Sprung nach vorn», «Kulturrevolution» usw. Diskutieren die Chinesen ihre eigene Geschichte? Sind sie kritisch jenseits von staatlicher Propaganda (sofern gefahrlos möglich)?

In Nanjing gibt es ein Museum über das japanische Massaker im zweiten Weltkrieg. endet im «Raum der Versöhnung» ..

Besten Dank an Herrn Gasche, dass er den hervorragenden Beitrag von Herrn Boller publiziert hat.

Die intellektuelle Tiefe des Artikels lässt in dieser Zeitalter der Flachdenker Hoffnung aufkommen, dass wir noch nicht völlig verblöden sind.

Guter Beitrag mit Einblicken, die von den Medien verschwiegen werden.

Hier ist ein weiterer Artikel, der sich mit den jüngsten Protesten, den Hintergründen und der Verlogenheit des Westens gegenüber China beschäftigt.

https://covertactionmagazine.com/2022/12/30/shameless-hypocrisy-west-shows-solidarity-with-chinese-protesters-while-it-conceals-its-own-earlier-massive-atrocities-against-china/