Atomausstieg und Mengenrabatt beissen sich

Von einem «historischen Generationenentscheid» (WWF) des Parlaments kann keine Rede sein. Alle Absichtserklärungen zum Atomausstieg sind nichts wert, so lange die Stromkonzerne den Stromabsatz weiterhin mit Mengenrabatten fördern, und so lange ihre Gewinne vom Stromabsatz abhängen.

Die Stromkonzerne können ihre Gewinne auch in Zukunft steigern, wenn sie immer mehr Strom verkaufen. Und das werden sie im Interesse ihrer Aktionäre auch aktiv tun.

In der Schweiz redet man vom Stromsparen, heizt aber mit Mengenrabatten den Stromverbrauch an. Je mehr Strom man bei uns spart, desto höher wird die Rechnung pro Kilowattstunde. Konkret: Je mehr Strom man braucht, desto günstiger wird die Rechnung pro Kilowattstunde – wegen der fixen, meist hohen Grundgebühren. Viele Spar-Investitionen lohnen sich deshalb nicht.

Anders in Kalifornien mit seinen 36 Millionen Einwohnern: Seit über dreissig Jahren gibt es dort keine Grundgebühen. Es werden sogar alle finanziell belohnt, die weniger Strom brauchen. Obendrein fördern die privaten Stromkonzerne das Stromsparen mit Milliarden.

Kalifornien braucht heute weniger Strom als die Schweiz oder Frankreich

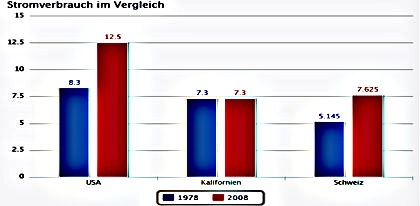

Trotz extremerem Klima braucht Kalifornien heute weniger Strom als die Schweiz oder Frankreich. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in Kalifornien seit über dreissig Jahren stabil geblieben, während er in der Schweiz um fast fünfzig Prozent zugenommen hat (siehe Grafik). Grund: Kalifornien betreibt eine Politik, die gezielt zum Stromsparen anreizt.

Wäre der Pro-Kopf-Verbrauch seit 1978 auch in der Schweiz stabil geblieben, bräuchte die Schweiz heute 19 Milliarden kWh weniger Strom. Die drei Kernkraftwerke Mühleberg, Leibstadt und Gösgen wären damit überflüssig. Wenn aber die Schweiz die Anreize weiterhin auf Absatz ausrichtet und der Stromverbrauch jedes Jahr um zwei Prozent zunimmt, steigt der Stromverbrauch bis 2045 aufs Doppelte. Der Beitrag erneuerbarer Energie würde trotz aller Fördermassnahmen verpuffen. Falls es nicht gelingt, den Stromverbrauch zu senken oder zu stabilisieren, wird die Schweiz unweigerlich noch stärker abhängig von Atom-, Kohle- oder Gasstrom.

Gewinne vom Absatz entkoppeln

Dem Beispiel Kaliforniens sind unterdessen einige andere US-Staaten gefolgt – trotz Widerstands der Stromlobby. Der Schlüssel zum Erfolg heisst «Decoupling», das heisst, die Gewinne sind vom Stromverkauf abgekoppelt. Kaliforniens Energiebehörde hat die Marktregeln für die privaten Energiekonzerne so festgelegt, dass deren Gewinne nicht mehr von der Menge des verkauften Stroms abhängen. Höhere Gewinne locken vielmehr dann, wenn die Unternehmen weniger, und nicht wenn sie mehr Strom verkaufen.

Im grössten US-Bundesstaat mit 36 Millionen Einwohnern einigt sich die Energiebehörde mit jedem Stromkonzern über den Stromabsatz des folgenden Jahres. Verkauft der Konzern mehr, so muss er den Zusatzgewinn den Kunden zurück erstatten. Setzt der Konzern jedoch weniger Strom ab, darf er den Strompreis und damit den Gewinn erhöhen. «Die Anreize sind so gesetzt, dass Effizienzmassnahmen lukrativer sind als der Bau neuer Kraftwerkkapazitäten», erklärt Peter Ghermi, Fachspezialist vom Bundesamt für Energie. Für die Konzerne ist es interessanter, «Negawatts» statt Megawatts anzubieten. Es zahlt sich aus, den Kunden hohe finanzielle Anreize zu zahlen, damit sie weniger Energie brauchen. Die Kosten für diese Anreize dürfen die Konzerne auf ihre Tarife schlagen.

Ein Beispiel: Die finanziellen Anreize zum Kauf energiesparender Geräte sind so hoch, dass die Konsumenten den Aufpreis bereits in zwei Jahren amortisiert haben. «Sonst kaufen die meisten Leute die billigeren Geräte», sagt Art Rosenfeld, langjähriger Präsident der kalifornischen Energiebehörde. Heute brauchen die Kühlschränke und Tiefkühler nur noch ein Viertel so viel Strom wie früher. Weiteres Beispiel: Anders als in der Schweiz sind in Kalifornien bereits sämtliche Verkehrsampeln mit Strom sparender LED-Technologie ausgerüstet.

Neue Wohnhäuser bald ohne Fremdenergie

Auch zum Heizen und für das Air Conditioning verschwenden kalifornische Haushalte weniger Strom, weil die Häuser viel besser isoliert sind als in andern US-Staaten. Ab 2020 dürfen neue Wohnhäuser sogar netto keine Energie mehr brauchen («zero net energy»), ab 2030 auch die Geschäfts- und Bürobauten. In der Schweiz gibt es erst einzelne Pilothäuser, die so viel Energie produzieren wie sie verbrauchen.

Mit solchen Energiesparmassnahmen sowie der finanziellen Förderung von Solar- und geothermischem Strom will Kalifornien den Anteil erneuerbaren Energiequellen an der Stromversorgung von heute 13 Prozent bis 2030 auf 33 Prozent steigern – und zwar ohne die Wasserkraft mitzuzählen. Eine «Initiative für eine eine Million Solardächer» will bis 2018 Solarzellen mit einer Leistung von 3000 MW installieren (dreifache Leistung des KKW Gösgen). Mit dieser Politik nimmt es Kalifornien in Kauf, dass die Strompreise höher sind als in andern US-Staaten. Doch für Industrie, Gewerbe und selbst für ärmere Haushalte geht die Rechnung trotzdem auf: Eine Kilowattstunden kommt sie zwar teurer zu stehen, aber sie brauchen weniger davon. Die Stromrechnung ist nicht höher als vorher. Es ist deshalb polemisch, die kalifornische Energiepolitik mit den dortigen höheren Strompreisen zu diskreditieren.

Milliarden fürs Stromsparen

Mindestens rhetorisch gilt auch in der Schweiz die Devise, nur so viele neue Kraftwerke zu bauen wie unbedingt nötig. In einer Studie von 2009 im Auftrag des Energiedepartements Uvek heisst es: «Mit Decoupling sinkt der Energieverbrauch und die Elektrizitäts-Versorgungsunternehmen müssen keine neuen Anlagen bauen. Investitionen in Stromeffizienz werden rentabler als neue Kraftwerke.» Trotzdem will das Uvek dem Beispiel Kaliforniens nicht folgen: «Da die Schweiz mit diesem System in Europa Neuland betreten würde, ist ein solcher Wechsel in der Tarifregulierung derzeit nicht im Vordergrund», erklärt Peter Ghermi vom Bundesamt für Energie. Die Schweiz beschwört zwar den Alleingang, doch vorangehen in der Energiepolitik will sie nicht. «Decoupling widerspricht der Strommarkt-Liberalisierung», sagt Marianne Zünd, Sprecherin des Bundesamts für Energie. Das Departement von Bundesrätin Doris Leuthard will den sensationellen Erfolg der kalifornischen Energiepolitik nicht zur Kenntnis nehmen. Die Anreize zum Stromsparen seien für Haushalte zu klein, behauptet Lukas Gutzwiller, der im Uvek für die Energiepolitik zuständig ist und übernimmt damit ein Argument der Stromlobby. Kalifornien hat bewiesen, dass Haushalte enorm Strom sparen können, ohne an Komfort einzubüssen. Das Uvek hat auch das Gesetz unterstützt, das die Stromkonzerne verpflichtet, den Strom zu Gestehungskosten zu liefern und nicht zu Preisen, welche sich nach den Kosten der zusätzlich zu produzierenden Kilowattstunden ausrichten. «Insbesondere Grosskunden kämpften bisher politisch und gerichtlich für das Beibehalten solcher Privilegien», schreibt die NZZ. Sogar Urs Meister, Energieexperte der Avenir Suisse, die von der Wirtschaft finanziert wird, fordert das Abschaffen der heutigen «subventionierten Preise».

Energiekonzerne sollten mit einer halben Milliarde jährlich das Sparen fördern

Dank der Decoupling-Vorgaben fördern Kaliforniens Elektrizitäts-Konzerne Energiespar-Investitionen von Firmen und Privaten zur Zeit mit zwei Milliarden Dollar jährlich. «Diese Stromsparkampagne wird drei zusätzliche grosse Kraftwerke unnötig machen», sagt Brian Prusnek von der kalifornischen Aufsichtskommission. Zudem fördere die Kampagne modernste Technologie für den effizienteren Einsatz von Energie, eine Technologie, welche zum Exportschlager werde.

Würden die Schweizer Elektrizitätskonzerne ihren Kunden im vergleichbaren Rahmen Anreize zum Energiesparen anbieten, müssten sie dafür fast eine halbe Milliarde Franken locker machen. Doch sie haben «wenig Anreize, den Stromverbrauch ihrer Kunden zu reduzieren, denn die gelieferte Strommenge ist ein wesentlicher Faktor der Einnahmen», erklärte Peter Ghermi. Schlagzeilen wie «BKW auf Erfolgsspur» bedeuten, dass das Unternehmen den Stromabsatz – zum Beispiel dank Förderung von Wärmepumpen – erhöhen konnte. Eine vernünftige Energiepolitik würde dann von Erfolg reden, wenn der Stromverbrauch sinkt.

Tarife belohnen Verschwender

Weil ihre Gewinne vom Absatz abhängen, fördern die meisten Schweizer Energieversorger den Absatz. Stromverschwendern gewähren sie Mengenrabatte, während sie Stromsparer bestrafen: Wer seinen Stromverbrauch halbiert, muss wegen der fixen Grundgebühr pro Kilowattstunde 15 bis 30 Prozent mehr zahlen. «Eine solche Tarifpolitik macht Sparinvestitionen wenig attraktiv», stellt die kalifornische Aufsichtsbehörde fest. Kalifornien wendet «dynamische», das heisst progressive Tarife an: Wer viel Strom braucht oder Strom zu Spitzenzeiten konsumiert, zahlt pro Kilowattstunde einen Aufpreis.

Solche progressiven Tarife haben die Stiftung für Konsumentenschutz, WWF, SES und Greenpeace vor drei Jahren auch für die Schweiz gefordert. Das Potenzial der Negawatts sei noch längst nicht ausgeschöpft. Eine gesparte Kilowattstunde sei langfristig die billigste und mit Abstand umweltfreundlichste und sicherste. Doch Elektrizitätsunternehmen warnen vor einer Stromlücke und halten neue Atom- und Gaskraftwerke für unvermeidlich. Den Beweis für die eine oder andere These könnte eine «Decoupling»-Politik à la Kalifornien erbringen. «Denkbar» wäre für Peter Ghermi vom Bundesamt für Energie, dass die Schweizer Elektrizitätskonzerne die Kosten für ähnliche Effizienzmassnahmen und -anreize wie in Kalifornien auf die regulierten Netztarife abwälzen dürfen. «Ein optimales Anreizsystem würde auch in der Schweiz dazu führen, dass Effizienzmassnahmen besser rentieren als der Neubau von Kraftwerken». Doch das müsse die Politik entscheiden.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Der Autor hat 1984 zusammen mit Hans Haldimann in der Berner Zeitung die neue kalifornische Energiepolitik mit derjeningen der Berner BKW verglichen. Die BKW hatte damals den Stromabsatz mit dem Fördern von vollelektrischen Heizungen stark angekurbelt. Der «Strom-Report» in der Berner Zeitung war ein wesentlicher Grund, weshalb der Autor die Berner Zeitung 1985 als Chefredaktor verlassen musste.