Praktisch alle SRG-Kritiker reden um den heissen Brei herum

Die Volksinitiative der SVP will die TV- und Radiogebühren halbieren. Bundesrat Rösti senkte die Gebühren bereits in Eigenregie auf vorerst maximal 300 Franken jährlich. SRF soll Sport- und Unterhaltungssendungen den Privaten überlassen – so die Forderung von SRG-Kritikern.

Über all dies haben grosse Zeitungen in der Deutschschweiz bereits seitenweise geschrieben.

Doch eine Kernfrage blieb fast immer tabu: Wie soll die SRG mit halbierten Gebühren ihre Aufgabe in der Westschweiz und im Tessin erfüllen? Einzig der «Tages-Anzeiger» hatte am 11. August 2023 einmal auf die Kernfrage hingewiesen: «Anti-SRG-Initiative schreckt die Romandie auf».

Eine Analyse im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation kam letztes Jahr zum Schluss, dass bei einer Annahme der Halbierungsinitiative die Einnahmenverluste im französischen und italienischen Sprachgebiet überdurchschnittlich hoch ausfallen würden.

SRF behält nur 40 Prozent der Deutschschweizer Gebühreneinnahmen

Aus diesem Grund findet innerhalb der SRG eine Quersubventionierung statt. Damit die Westschweizer und Tessiner gleichwertige Programme erhalten können wie die Deutschschweizer, gibt das Deutschschweizer SRF 60 Prozent seiner Gebühreneinnahmen an die Westschweiz und ans Tessin ab (einschliesslich 20 Millionen für die Rätoromanen). SRF behält nur 40 Prozent der Gebühreneinnahmen für sich. Das ist der Preis des dreisprachigen Föderalismus.

Die Einnahmen der Werbespots verteilt die SRG nach dem gleichen Schlüssel zugunsten der Welschen und der Tessiner.

Die Halbierungsinitiative der SVP will an dieser Umverteilung zwar grundsätzlich nichts ändern:

«Das vom Bund finanzierte Radio und Fernsehen setzt den Finanzausgleich zwischen den Sprachregionen fort, um auch für die sprachlichen Minderheiten gleichwertige und hochwertige Programme zu verbreiten.»

Doch das ist schneller in die Initiative geschrieben als verwirklicht. Wer die TV- und Radiogebühren derart senken will, soll nicht um den heissen Brei herum reden, sondern die Konsequenzen für die Westschweiz und das Tessin klar benennen:

- Entweder müssen sich die Westschweiz und das Tessin mit je einem einzigen hochwertigen informativen öffentlich-rechtlichen TV-Programm und höchstens je einem hochwertigen Informationskanal des Radios zufriedengeben. Weitere Programmkanäle könnten höchstens mit Eingekauftem oder mit Wiederholungen abgefüllt werden.

- Oder der Bund hilft dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio mit Steuergeldern.

Die Unterstützer der Halbierungsinitiative drücken sich konsequent darum, der Öffentlichkeit diesen Klartext mitzuteilen. Im ersten Fall wäre die Deutschschweiz nicht mehr bereit, den Föderalismus etwas kosten zu lassen. Im zweiten Fall würden die Westschweiz und das Tessin einen Staatssender erhalten.

Man kann die Meinung vertreten, für die 360’000 Einwohner des Tessins genüge ein einziges substanzielles öffentlich-rechtliches TV- und Radioprogramm. Aber dann sollen die Gebührensenker nicht mehr behauten, in den drei sprachregionen gleichwertige und hochwertige Programme erhalten zu wollen.

Kein Sport mehr und keine Unterhaltung

SVP-Nationalrat Gregor Rutz gehört zu jenen, die seit Jahren predigen, die SRG solle sich auf die teuren Informationssendungen beschränken und Sportübertragungen sowie Unterhaltungssendungen den privaten Kanälen überlassen.

Am 20. Juni 2024 blies NZZ-Inlandredaktorin Katharina Fontana ins gleiche Horn:

«Die SRG soll die Schweiz umfassend via Radio und Fernsehen informieren, sie soll eine Grundversorgung bereitstellen, und damit hat es sich. […] Kochende Landfrauen, Empfehlungen für die ‹fünf besten Songs über Menstruation› oder millionenschwere Produktionen wie die Spionagegeschichte ‹Davos 1917› gehören nicht zum Service public.»

Auch Sportübertragungen sollten privaten Sendern überlassen werden, fordern die SRG-Budgetkürzer. Was sie selten erwähnen: Kostenpflichtige Sportsendungen privater Sender kosten die Zuschauenden schnell mehr, als sie bei den Gebühren einsparen.

Katharina Fontana, Gregor Rutz und andere nehmen die Konsequenzen noch so gerne in Kauf: SRF, RTS und RSI würden ohne Sportübertragungen und Unterhaltungssendungen sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer verlieren. Als Folge davon würden nach den Gebühren- auch die Werbeeinnahmen einbrechen.

Nur noch halb so viele Gebühren und ein Loch bei den Werbeeinnahmen würde in der Deutschschweiz zu einem serbelnden SRF-Sender führen und in der Westschweiz und im Tessin die Sender RTS und RSI in der Existenz bedrohen.

Die Westschweiz ist informationsmässig schon heute nicht auf Rosen gebettet. Bei den Printmedien geht es in Richtung eines von der Deutschschweiz dirigierten Einheitsbreis. Und private Fernsehanbieter haben zu wenig Mittel, um den nur rund 2,2 Millionen Französischsprachigen ein breites Informationsangebot zu bieten.

Zum Produzieren kosten Fernseh- und Radioprogramme gleich viel, ob sie viel Publikum haben oder wenig.

NZZ machte SRG-Generaldirektor lächerlich

Aus diesen Gründen bezeichnete Gilles Marchand, der von 2017 bis 2024 Generaldirektor der SRG war, die SVP-Halbierungsinitiative als «eine Attacke auf die Schweiz und ihre Vielfalt». Es gehe um den «Zusammenhalt des Landes».

Diese Aussagen Marchands kanzelte NZZ-Redaktorin Katharina Fontana als «paternalistische Floskeln» ab. Man müsse «nicht besonders kritisch sein, um sich an dieser Selbstüberschätzung der SRG zu stören». Von Bundesrat Albert Rösti erwarte sie, dass er nicht hereinfällt auf die «Appelle an die ‹nationale Solidarität›». Ihren Kommentar über die SRG schloss sie im August 2023 mit dem Satz: «Warum sollen 200 Franken dafür nicht genug sein?»

Infosperber wollte von Fontana erfahren, wie sie sich die Zukunft der Westschweizer und Tessiner SRG-Sender vorstelle, falls es zur Halbierung der Gebühren kommen sollte:

Guten Tag Frau Fontana

In Ihrem Kommentar vom 10. August argumentieren Sie für eine Halbierung der SRG-Gebühren.

Das grosse Problem sehe ich darin, dass die eh bereits quersubventionierten SRG-Radio- und TV-Sendungen in der Westschweiz und im Tessin nicht mehr genügend finanziert werden können.

Mit halbierten Gebühreneinnahmen ist damit zu rechnen, dass es im Deutschschweizer TV- und Radioprogramm der SRG zu Abstrichen kommt. Diese Abstriche werden die Einschaltquoten reduzieren, was zu geringeren Werbeeinnahmen führt. Auch von den gesamtschweizerischen Werbeeinnahmen erhalten die Westschweizer und Tessiner Sender einen überdurchschnittlichen Anteil.

Sie haben diese Problematik sicher auch überlegt. Deshalb meine Fragen:

1) Wie stellen Sie sich die künftige sprachregionale Aufteilung der halbierten Gebühren- und sinkenden Werbeeinnahmen der SRG vor?

2) Nehmen Sie in Kauf, dass in der Westschweiz und im Tessin die zweiten Kanäle des Fernsehens und Radios geschlossen werden?

3) Sollen die Programme in der Westschweiz und im Tessin teilweise steuerfinanziert werden?

Mit besten Grüssen

Urs P. Gasche

Zwei Tage später antwortete die NZZ-Redaktorin:

Sehr geehrter Herr Gasche

Ich bin die falsche Adressatin für Ihre Fragen, Sie sollten sich damit eher an das Initiativkomitee wenden. Die Themen, die Sie ansprechen, werden wir in den nächsten Monaten in der NZZ in Analysen und Kommentaren vertiefen.

Mit freundlichen Grüssen

Katharina Fontana

Die gleichen Fragen stellte Infosperber den beiden Co-Präsidenten der Halbierungsinitiative, SVP-Ständerat Marco Chiesa und SVP-Nationalrat Thomas Matter.

Eine Antwort kam nur von Thomas Matter:

Selbstverständlich haben wir uns intensiv mit dem Problem des Service Public für die sprachlichen Minderheiten auseinandergesetzt. […] Das Kosten/Nutzen-Verhältnis des SRG-Angebots ist in der Romandie und in der italienischen Schweiz durchaus ein Thema. Aus dem Tessin bekamen wir zu unserer Überraschung 30’000 Unterschriften für die Volksinitiative. […] Ich bin überzeugt, dass durch sinnvolle Massnahmen und Einsparung beim heute aufgeblähten öffentlich-rechtlichen Wasserkopf auch in der französischen und italienischen Schweiz weiterhin zwei Programme möglich sind.»

Gilles Marchand war als Generaldirektor anderer Ansicht: «Ein hochwertiges Programm für die Sprachminderheiten ist mit einer Halbierung des Budgets einfach nicht mehr möglich.» Die SRG doppelte am 14. Februar 2025 nach: «Klar ist: Mit einem um die Hälfte reduzierten Budget wäre die dezentrale Struktur der SRG nicht mehr finanzierbar. Die Folge wäre eine wahrscheinliche Zentralisierung an einem Ort, was die regionale Berichterstattung insbesondere in der lateinischen Schweiz, die sprachlichen Minderheiten und die Randregionen betreffen würde.»

Die heutige Generaldirektorin Susanne Wille möchte «momentan» selber nicht weiter Stellung nehmen zu den wahrscheinlichen Folgen der Halbierungsinitiative für die Westschweiz und das Tessin.

Die konservative «Financial Times» stellte fest:

«Länder, die das Glück haben, hochwertige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten zu besitzen, sollten diese bis zuletzt verteidigen. […] Diese Institutionen gehören nach wie vor zu den wichtigsten Quellen von Fakten, nationaler Befindlichkeit und nationalem Meinungsaustausch.»

Die SRG und SRF in Zahlen

Seit 2004 sanken die gesamten Einnahmen der SRG von 1’582 Millionen Franken – trotz aufgelaufener Teuerung von zehn Prozent – leicht auf 1’549 Millionen Franken im Jahr 2023.

Die Gebühreneinnahmen der SRG stiegen in den letzten zwanzig Jahren von 1’097 Millionen im Jahr 2004 (69 % der Gesamteinnahmen) auf 1’215 Millionen Franken im Jahr 2024 (79 % der Gesamteinnahmen). Wegen der gesunkenen Werbeeinahmen decken die Gebühren heute rund 80 Prozent des SRG-Budgets.

Die SRG beschäftigte Ende 2023 insgesamt 7194 Personen. Davon 3189 (44%) beim SRF, 1876 (26% beim welschen RTS, 1140 (16%) beim Tessiner RSI und 175 Personen beim rätoromanischen RTR (2,4%). Der Rest arbeitete für Swissinfo, Teletex und die Generaldirektion.

SRF:

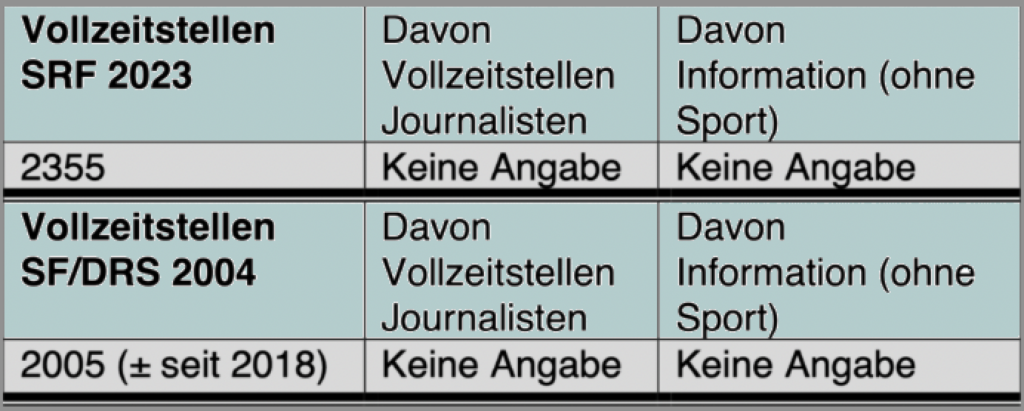

Insider sagen, dass der Anteil der Journalistinnen und Journalisten, die für Beiträge verantwortlich sind, seit 2005 gesunken und der Anteil der höheren Hierarchiestufen gestiegen sei. SRF erklärt, diese Zahlen würde nicht vorliegen.

Informationen von SRF in der Kritik

upg. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio muss besonders sachgerecht, vielfältig und unabhängig informieren. Das schreiben die Konzessionsbestimmungen des Bundesrats vor. Wer eine Verletzung ortet, kann sich via Ombudsstelle, Unabhängige Beschwerdekommission bis ans Bundesgericht beschweren.

Gelegentlich informiert die Tagesschau ebenso einseitig, lückenhaft und in der Wortwahl stark kommentierend wie private Medien. Infosperber kritisierte schon mehrmals Beiträge der SRF-Tagesschau und hat dazu ein ganzes Dossier zusammengestellt.

Gegen das Sendegefäss «SRF Börse», das kurz vor der Tagesschau ausgestrahlt wird und als einseitig und unausgewogen betrachtet wurde, hatte Infosperber vor neun Jahren sogar eine Popularbeschwerde eingereicht, allerdings vergeblich.1

Im Jahr 2017 hatte SRF die Sendung «Medienclub» eingestellt, die journalistische Fehlleistungen zur Sprache brachte. Ohne Kritik von aussen schläft die interne Qualitätsdiskussion ein.

Im hektischen Medienalltag gibt es immer ein Verbesserungspotenzial. Ungenügende Sendungen von SRF sind jedoch kein Grund, der SRG die nötigen Mittel zu entziehen. Falls die paar grossen privaten, gewinnorientierten Medienkonzerne keine Konkurrenz der SRG mehr haben, werden sie ihre unzureichende und teilweise von wirtschaftlichen Interessen abhängigen Informationen noch mehr ausdünnen.

Und die Konsequenzen für die Westschweiz und das Tessin wären dramatisch.

_____________________

FUSSNOTE

Infosperber beanstandete, die tägliche Sendung «SRF Börse» sei einseitig, unsachlich und vermische Meinungen und Tatsachen: «Die Zuschauenden können sich über das Börsengeschehen keine eigene Meinung bilden. ‹SRF Börse› lässt nur CEOs, Verwaltungsratspräsidenten oder ‹Chefökonomen› von Banken zu Wort kommen, die selber an der Börse handeln und in der Börsensendung ihre eigenen Interessen vertreten. Abgesehen davon wird diese Informationssendung von direkt interessierten Finanzinstituten gesponsert.

Die Sichtweisen der Anleger, der Pensionskassen-Versicherten, der Kleinsparer und Obligationenbesitzenden kommen praktisch nicht zum Ausdruck. Noch weniger verbreiten die Sendungen von ›SRF Börse› Informationen über Auswüchse sowie Fehlentwicklungen an der Börse. Die Börse ist heute in erster Linie ein Casino mit einem Mikrosekundenhandel ohne Nutzen für die reale Wirtschaft.»

Schiesslich erklärte die Unabhängige Beschwerdeinstanz im Juni 2016, das Sendegefäss «SRF Börse» verletze die Konzession nicht.

➔ Die Kommentarspalte ist nur zu folgender Frage offen: Wie sollen nach einer Annahme der Halbierungsinitiative in der Westschschweiz und im Tessin gleichwertige und hochwertige Programme finanziert werden?

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Die eine Alternative, wonach die Welschen und Tessiner sich mit nur «je einem einzigen hochwertigen informativen öffentlich-rechtlichen TV-Programm und höchstens je einem hochwertigen Informationskanal des Radios» zufrieden geben müssen, ist völlig ausreichend. Weshalb sollte es mehr subventionierte Kanäle geben?

Wer als Gebührenhalbierer dieser Meinung ist, sollte auch öffentlich dazu stehen und nicht von «gleichwertigen» Programmen wie in der Deutschschweiz reden. Ob nach einer Halbierung der Gebühren, dem Zuschauerschwund nach dem Streichen von Sport und Unterhaltung und nach dem folgenden Einbruch der Werbeeinnahmen überhaupt noch ein «einziges hochwertiges informatives öffentlich-rechtliches TV- und Radioprogramm» in der Westschweiz und im Tessin finanziert werden kann, ist unklar. Jedenfalls haben die Gebührenhalbierer noch nie finanzielle Szenarien vorgelegt.

Haben Sie Ihre Landsleute in der Romandie und dem Tessin befragt, bevor sie ihre Meinung veröffentlichten? Ich fürchte, deren Antwort hätte ihnen nicht gefallen:: typische Deutschweizer Arroganz Wir sollten nicht vergessen, dass wir es mit Minoritäzen zu tun haben, die sich als solche fühlen und reagieren.

Ich habe vergessen anzumerken, dass auch für die Deutschschweiz je ein staatlicher Radio- und Fernseh-Sender genügt.

Wenn Gebühren halbiert werden sollen, so muss auch der Verteilschlüssel für Romandie und Tessin geändert werden. Minderheiten müssen dann eben mehr bekommen als heute zu Lasten der D-Schweizer.

Ein einziges Programm für jeden Landesteil genügt. Private liefern ja auch.

SRF ist ja auch nur das Sprachrohr der in der Schweiz regierenden (NR,STR, BR).

Selbst oft kritisch gegenüber den Leistungen des SRF (die Westschweizer und Tessiner-Programme kann ich nicht beurteilen), stelle ich mich hinter die SRG als «Klammer» für das komplizierte Land Schweiz. Ich befürchte allerdings, dass es den Initianten gar nicht wirklich um eine Weiterführung hochwertiger Programme in der lateinischen Schweiz geht (ebenso wenig in der Deutschschweiz).

Im Artikel wird die Italienische Schweiz mit dem Kanton Tessin verwechselt.

Mein Vorschlag: 20% mehr bezahlen, dafür keine Werbung. Danke für die Info! Ich wusste nicht, dass die Werbung nur 20% beiträgt.

Etliche eingegangene Kommentare beschränkten sich nicht wie vorgegeben auf die Frage:

«Wie sollen nach einer Annahme der Halbierungsinitiative in der Westschschweiz und im Tessin gleichwertige und hochwertige Programme finanziert werden?»

Deshalb haben wir sie nicht veröffentlicht.

Das scheint mir eine rhetorische Frage:

Offensichtlich ist es nicht möglich, nach derartigem Budgetrückgang gleichwertige Programme zu liefern. Bei Annahme der Initiative würde eine Substituierung durch Steuergelder wohl nicht zu Unrecht als Umgehung des Volkswillens gewertet.

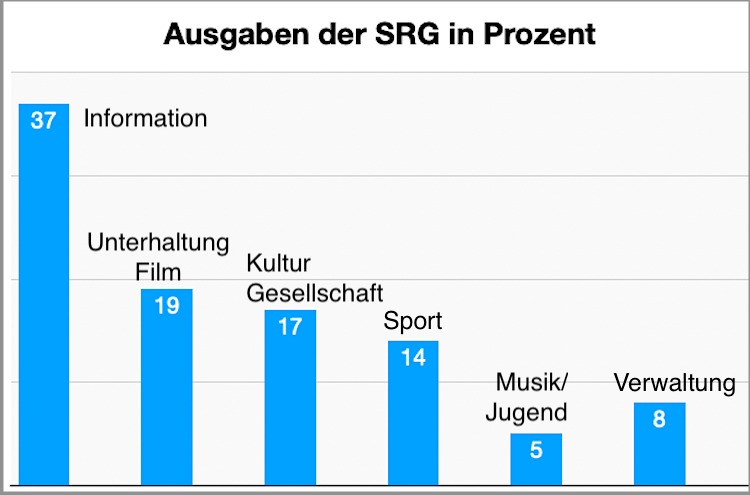

SRF soll doch bitte mal offenlegen, inwiefern die horrenden Ausgaben von einem Drittel des Gesamtbudgets für Sport & Unterhaltung (!) durch daraus folgende Werbeeinnahmen gedeckt sind. Sind sie nicht gedeckt, können diese Posten zugunsten von Information, Kultur & Gesellschaft gestrichen werden.