Diese Spitäler operieren zu wenig und gefährden Patientinnen

(Dieser Artikel erschien erstmals am 22. August)

Besonders bei heiklen Eingriffen sind Routine und eingespielte Spitalteams wichtig, sonst kommt es häufiger als erwartet zu ernsthaften Komplikationen und auch Todesfällen. Während oder nach einer Pankreas-Operation starben in den sechs Jahren 2015 bis 2020 fünf Prozent aller Patientinnen und Patienten noch während des Spitalaufenthalts. In einigen anderen Ländern werden die Todesfälle bis dreissig Tage nach Spitalentlassung gezählt.

Über die ernsthaften Komplikationen gibt es keine öffentlich zugängliche Statistik.

Um die Zahl der vermeidbaren Komplikationen und Todesfälle zu senken, wollte die Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK schon 2013 den Spitälern vorschreiben, dass sie nach einer Übergangsfrist mindestens 20 Operationen pro Jahr durchführen müssen, um weiterhin einen Leistungsauftrag der Kantone zu erhalten. In ihrer Begründung stellte die GDK fest: «Für die Pankreasresektion gibt es gesicherte wissenschaftliche Evidenz, dass Krankenhäuser mit grösseren Behandlungsvolumina eine niedrigere Mortalität und bessere Langzeitergebnisse aufweisen.»

In einem Positionspapier vom Oktober 2021 schrieb der Spitalverband H+: «Auch in der Schweiz wurde mittels einer retrospektiven Analyse [aus dem Jahr 2017] eine klinisch relevante und statistisch signifikante Korrelation von einer grossen operativer Erfahrung des Teams und einer tiefen Sterberate belegt.» Als Verband, der die Interessen der Spitäler vertritt, hat H+ bis heute keine konkreten Mindestfallzahlen empfohlen. Ebensowenig das Bundesamt für Gesundheit, obwohl das BAG laut Gesetz seit 1996 für die Qualität von Grundversicherungsleistungen zuständig ist.

Der Bundesrat behauptete im Mai 2016 sogar, die Kantone würden die Planung der hochspezialisierten Medizin «kompetent umsetzen». Der Bund müsse deshalb nicht selber eingreifen, sondern wolle das «Subsidiaritätsprinzip» spielen lassen. Unterdessen hat das BAG diese Aussage des Bundesrats von seiner Webseite gelöscht.

Doch die Kantone befinden sich in einem Interessenkonflikt, weil sie Spitäler besitzen, mitfinanzieren und gleichzeitig beaufsichtigen und kontrollieren sollten. Manche Spitäler möchten möglichst viele Arten von Operationen anbieten, ungeachtet des Risikos für die Patientinnen und Patienten.

In Deutschland haben Ärzteschaft, Spitäler und Krankenkassen im «Gemeinsamen Bundesausschuss» für heikle Operationen pro Standort eines Spitals Mindestfallzahlen festgelegt. Bei der Operation der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) muss ein Spitalstandort ein Minimum von 20 Eingriffe pro Jahr durchführen.

Über andere heikle Operationen informieren wir später.

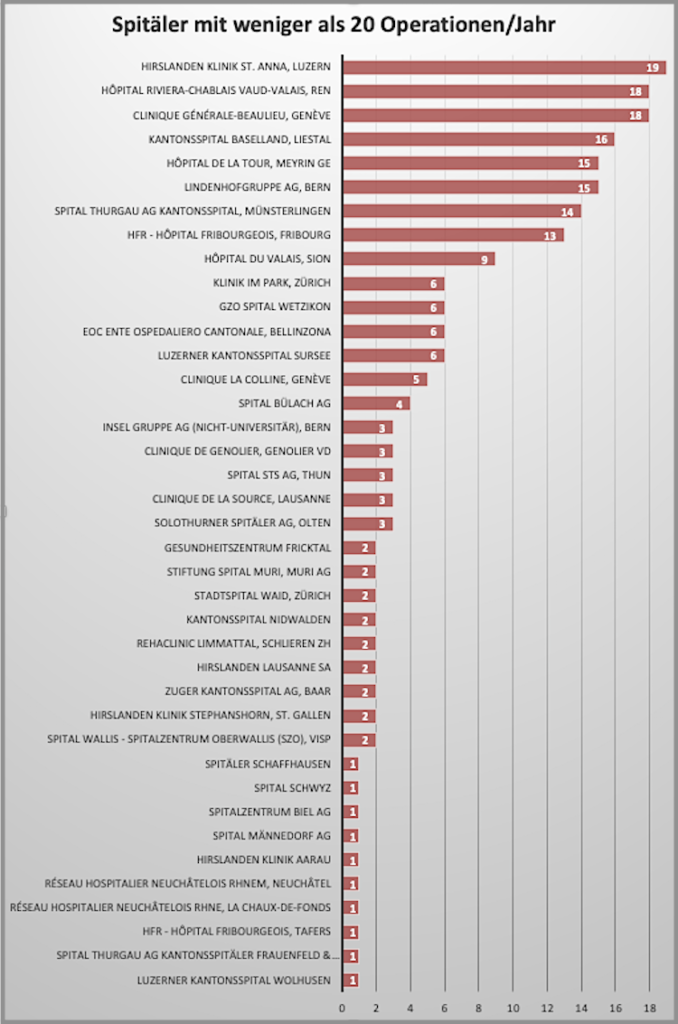

Spitäler, die man für Operationen der Bauchspeicheldrüse lieber meiden sollte

In der Schweiz gibt es immer noch 39 Spitalstandorte, welche Pankreas-Operationen im Jahr 2020 (neuste Zahlen des BAG) weniger als zwanzig Mal durchführten, 20 davon nur dreimal bis neunzehn mal pro Jahr. Weitere 19 Spitäler führten diese heikle Operation sogar nur ein- oder zweimal durch. Bei diesen kann es sich um Notfälle oder um Fälle gehandelt haben, bei denen die Patientin oder der Patient unbedingt in diesem Spital operiert werden wollte.

Von sämtlichen Patientinnen und Patienten in der Schweiz, bei denen die Bauchspeicheldrüse operiert wurde, haben 19 Prozent eines der Spitäler gewählt, die weniger als zwanzig Operationen pro Jahr durchführten.*

Im Jahr 2014 waren es noch 22 Spitäler, welche diese Operation nur 3- bis 19-mal durchführten und im Jahr 2020 immer noch 20 Spitäler.

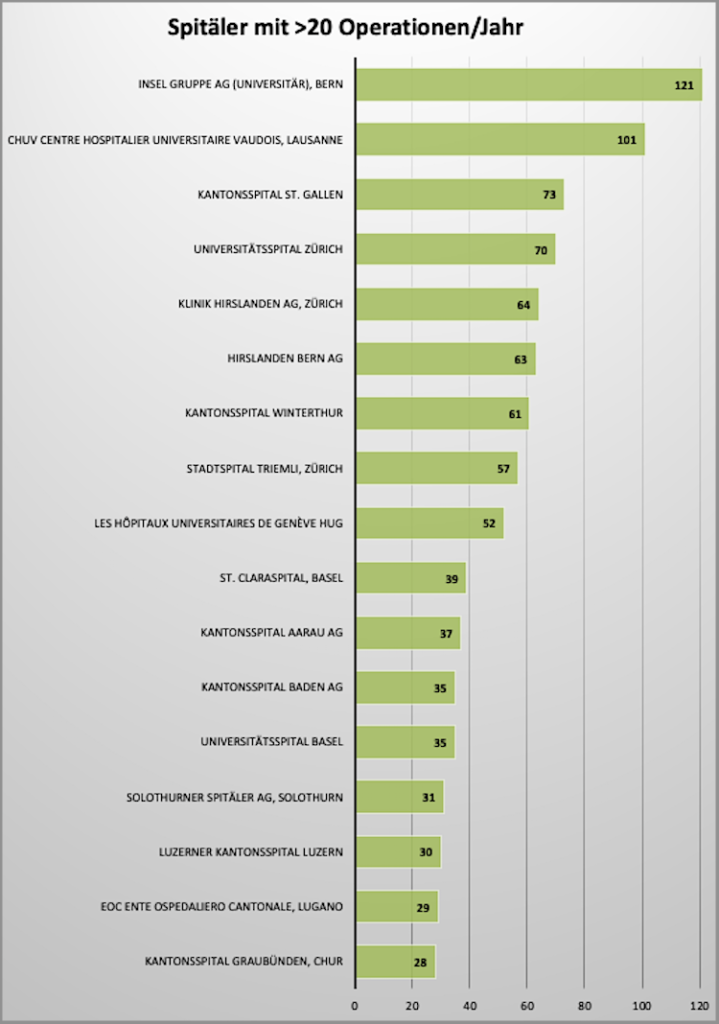

Spitäler, welche Operationen der Bauchspeicheldrüse zwischen 28 und 121 Mal durchführten

Professor Pierre-Alain Clavien, Chirurg am Universitätsspital Zürich, hielt schon vor vier Jahren «mindestens 20 bis 30 Pankreas-Eingriffe pro Jahr» für nötig, um die Zahl von Komplikationen deutlich zu senken. Trotzdem wollte das Beschlussorgan der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren GDK – sie schützen auch die Interessen ihrer eigenen Spitäler – nur eine Mindestzahl von zehn Operationen pro Jahr vorschreiben. Doch selbst dagegen führten etliche Spitäler Gerichtsverfahren, so dass die zehn Operationen immer noch nicht in allen Kantonen verbindlich sind.

Zu deutlich mehr Todesfällen als statistisch zu erwarten gewesen wäre, kam es im Jahr 2020 vor allem im Kantonsspital Basel-Land (4x mehr) und im Hôpital de la Tour in Meyrin GE (fast 3x mehr). Allerdings sind Todeszahlen eines einzigen Jahres wenig aussagekräftig, weil bei kleinen Fallzahlen ein oder zwei Todesfälle mehr oder weniger einen grossen Einfluss haben.

Vor fünf Jahren hatte Josef Hunkeler, früherer Gesundheitsexperte beim Preisüberwacher, die BAG-Statistiken der vorangegangenen fünf Jahre ausgewertet: «Die publizierten Zahlen legten nahe, dass in den Universitäts- und Zentrumsspitälern mit hohen Fallzahlen deutlich weniger Patienten starben, als nach ihrem Risikoprofil erwartet werden konnte. Hingegen starben in kleineren Allgemeinspitälern deutlich mehr.»

Auf eine Gefahr von Mindestfallzahlen hatte Jürg Schmidli, Chefarzt für Gefässchirurgie am Berner Inselspital, hingewiesen. Chirurgen könnten versucht sein, «Diagnosen grosszügig auszulegen», um auf die nötige Zahl von Operationen zu kommen. Das betrifft Spitäler, die nur wenig von den zwanzig jährlichen Operatinen entfernt sind: Die Hirslanden Klinik St. Annain Luzern, das Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais in Rennaz, die Clinique Générale-Beaulieu in Genf sowie das Kantonsspital Baselland in Liestal. Allerdings lag das Kantonsspital Baselland schon im Jahr 2014 mit 18 Fällen knapp unter der 20er-Limite.

Chirurgen und Spitäler beteuern stets, sie würden keine Operationen vornehmen, die nicht zweckmässig sind. Bei Spitälern, welche minimale Fallzahlen nur knapp nicht erreichen, wären Kontrollen der Patienten-Dossiers und Befragungen der Patientinnen un Patienten angezeigt.

________________

Auswertung der BAG-Statistik von Josef Hunkeler

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Routine ist schön und gut, aber nicht alles.

Routine kann auf Kosten der Sorgfalt gehen (beim Operieren und bei der Indikationsstellung) und Mindestzahlen führen zu ‹Leistungsdruck›, d. h. mehr operieren (als möglicherweise erforderlich)! Ein gewissehafter Arzt, der die OP-Indikation ’streng› stellt, wird weniger operieren als einer, der vor allem die Erfüllung der Mindestzahlen im Auge hat. Wenn er ausreichend allgemein operative Erfahrung hat und sich intensiv mit den OP-Techniken auseinandersetzt, kann er auch mit kleineren OP-Zahlen erfolgreich sein, vor allem wenn er nicht unter dem unsäglichen Zeitdruck der überladenen OP-Programme steht.

Das ist möglich, was Sie schreiben und kommt auch vor. Doch die Statistiken etlicher (zitierter) Studien zeigen eben doch, dass es in Spitalstandorten mit vielen Fallzahlen durchschnittlich zu weniger schweren Komplikationen, Rehospitalisationen und Todesfällen kommt.

Absolut korrekt. Entscheidend ist nicht wieviel ein Chirurg im Augenblick operiert, sondern wieviel er schon in seinem Leben operiert hat und wie erfahren , wie talentiert er ist , wie sorgfältig er ist und sich auf einen operativen Eingriff vorbereitet.

Gebetsmühlenartig wird ständig diese angebliche oberflächliche Qualitätsförderung von medizinisch fachfremden Protagonisten heruntergebetet. Eine hohe Anzahl an OP’s ist, was mögliche Routine anbetrifft, wünschenswert, aber nichtssagend! Entscheidend ist nämlich, wieviel ein einzelner Operateur pro Jahr operiert, nicht wie viele OP’s ein Spital mit mehreren Chirurgen vorweist!

Zusätzlich muss flächendeckend eine externe medizinisch transparente Qualitätsförderung von Indikation und Behandlungserfolg durchgeführt werden, um überhaupt qualitative Aussagen machen zu können. Letzten Endes will ich als Patient:in ja von einer Ärztin / einem Arzt operiert werden, der nachweislich gut ist, zweckmässige OP’s durchführt und eben transparent geringe risiko-bereinigte Komplikationsraten aufweist (Volume-Outcome-Beziehung)! Nicht von einem Arzt, der unzweckmässige Operationen durchführt, um so qualitativ als gut eingeschätzt zu werden, dass er diese Operationen überhaupt durchführen darf …

Es ist mit etlichen Studien nachgewiesen, dass es nicht nur auf die Routine eines Chirurgen ankommt, sondern ebenso auf die Routine des ganzen Operations- und Pflegeteams. Deshalb sind Fallzahlen der Spitalstandorte nicht «nichtssagend», sondern schon wichtig. Gerne würden wir auch die Fallzahlen der einzelnen Chirurgen publizieren, aber diese Fallzahlen veröffentlicht das BAG leider noch immer nicht und auch der Spitalverband H+ tut es nicht.

Ich halte solche «Spitallisten» auch für recht fragwürdig.

Unter dem Begriff «Pankreasoperation» werden zum einen kleine, risikoarme Eingriff über das metastasierte Karzinom bis hin zur Transplantation subsummiert. Patienten werden bzgl. ihrer Vorerkrankungen nicht differenziert.

Im Endeffekt muss doch der Operateur (ggf. interdisziplinär) entscheiden, ob er diesen speziellen Eingriff bei diesem speziellen Patienten unter den gegebenen Voraussetzungen durchführen kann. Denn neben der eigentlichen Operation spielen auch die optimale Vorbereitung des Patienten und die Nachsorge (z.B. Qualität der Intensivmedizin) eine grosse Rolle bzgl. des Outcomes.

Dieses multifaktorielle System lässt sich nicht durch Spitallisten abbilden. Da kann schon ein kleiner Personalwechsel massive Auswirkungen haben.

Und ist wirklich so abwegig, dass analog zum ökonomischen Fallzahldruck hier nur ein neuer «Zahlendruck» entsteht?

Transplantationen und „bösartige“ Tumore verbucht das BAG unter E.7.3. Die Frequenzzahlen sind aber weitgehend vergleichbar. 16 von 33 Standorten liegen unter der Zahl der GDK von 12 Ops pro Jahr (12% der Patienten; resp 23 Standorte = 36% unter 20 Ops pro Jahr).

Die qip-Kriterien des BAG sind mit den GDK-Kriterien nicht deckungsgleich.