Andere Impfstrategie hätte Covid-Todesfälle reduzieren können

Zuerst sollte man zusammenstellen, welche Daten zu welchem Zeitpunkt vorlagen. Das forderte der deutsche Virologe Christian Drosten im «Deutschlandfunk» kürzlich. Es ging um das Aufarbeiten der Corona-Pandemie.

Genau das hat der Grazer Medizinprofessor Stefan Pilz in seiner Masterarbeit gemacht. Er stellte quartalsweise gegenüber, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Jahren 2021 und 2022 vorhanden waren, und welche politischen Massnahmen Politiker ihren Mitbürgern verordneten.

Ein Ergebnis: Hätten Politiker und Taskforces das vorhandene Wissen berücksichtigt, hätten sie Covid-Todesfälle verhindern können. Sie hätten den anfangs nur knapp vorhandenen Impfstoff gezielter einsetzen können. Und sie hätten dafür sorgen können, dass die Bevölkerung gegen das Coronavirus schneller immun geworden wäre.

«Ein glasklarer Befund»

Pilz konzentrierte sich in seiner Arbeit auf ein Thema: Den Immunschutz nach einer Corona-Infektion.

War es gerechtfertigt, Personen, die Covid durchgemacht hatten, gegenüber den Geimpften zu benachteiligen? «Nein», sagt Pilz dezidiert. «Zu keinem Zeitpunkt während der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 war es wissenschaftlich zu begründen, dass genesene Personen gegenüber geimpften schlechter gestellt wurden. Das ist ein glasklarer Befund.»

Anhand von 48 besonders relevanten Publikationen zeigt er auf, dass Politiker, Behörden und ihre damaligen wissenschaftlichen Berater es durchaus besser hätten wissen können, wenn sie die vorhandene Literatur systematisch gesichtet hätten.

«Mir fehlt die Aufarbeitung», sagt Pilz, der sehr sachlich argumentiert. Sein Ziel: Lehren aus dem ziehen, was schiefgelaufen ist. «Es wäre leicht gewesen, die früheren Aussagen von Top-Experten zu diskreditieren. Aber das führt nicht weiter», findet der Wissenschaftler, der insgesamt über 100 Studien und Berichte zur Immunität nach durchgemachter Infektion studiert hat.

Das vorhandene Wissen nicht umgesetzt

In seiner Masterarbeit konzentrierte sich Pilz auf sein Heimatland Österreich. Anfangs sei die wissenschaftliche Evidenz noch ausreichend berücksichtigt worden, auch in der Schweiz, hält er fest.

Doch dieses Wissen sei beim Impfen nicht umgesetzt worden. «Ab drei Monate nach Erkrankung sollte geimpft werden», empfahl das Bundesamt für Gesundheit den Genesenen zu Beginn der Impfkampagne.

Aus Sicht von Pilz wäre es besser gewesen, den damals knappen Impfstoff ausschliesslich Personen zu geben, die noch nie an Corona erkrankt waren. Denn Genesene seien schon laut den damals verfügbaren Daten mindestens so gut geschützt gewesen wie Geimpfte.

«Es war bereits zu Beginn der Impfkampagne klar, dass der Immunschutz nach durchgemachter Infektion mindestens so gut ist wie der Schutz durch Impfung», stellte Pilz fest. Zusammen mit Kollegen veröffentlichte er im Februar 2021 selbst eine Studie, die zeigte, dass Genesene rund sieben Monate später immer noch einen ausgezeichneten Schutz vor erneuter Sars-CoV-2-Infektion hatten.

Ab Sommer 2021 wissenschaftliche Erkenntnisse zunehmend ignoriert

Von Juli 2021 bis Ende 2022 seien die wissenschaftlichen Erkenntnisse nur noch «unzureichend berücksichtigt» worden, so Pilz.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) riet Genesenen im Juli 2021 zur Impfung «innerhalb sechs Monate nach Infektion mit einer einzigen Impfdosis […] Aktuelle Studien zeigen, dass eine durchgemachte Infektion Personen in der Regel für mindestens 6 Monate vor einer Reinfektion schützt», schrieb es damals.

Pilz ergänzt: «Die epidemiologischen Daten zeigten zu diesem Zeitpunkt schon für einen Zeitraum von bis zu zehn Monaten einen sehr guten Genesenenschutz.» Zu diesem Zeitpunkt hätten bereits Daten aus Übersichtsarbeiten vorgelegen – ohne Hinweise darauf, dass das Risiko einer Zweitinfektion gegen Ende der Beobachtungszeit wieder anstieg.

Das BAG hatte sogar selbst eine Studie mitgesponsert, bei der fast 500 Personen, die sich in der ersten Welle mit Corona infizierten, mehr als acht Monate lang beobachtet wurden. Fünf Personen, also ein Prozent, steckten sich in dieser Zeit mutmasslich erneut an. «Dokumentierte Reinfektionen waren ausserordentlich selten und keine verlief schwer», schrieben die Wissenschaftler.

Fragwürdige Argumentation der Science-Taskforce

Trotzdem riet das BAG den Genesenen Ende September 2021 sogar, sich «innerhalb 3 Monate nach Infektion» impfen zu lassen. Aktuelle Studien würden zwar zeigen, dass eine durchgemachte Infektion Personen in der Regel für mindestens 6 Monate vor einer Re-Infektion schütze, es sei aber ungewiss, wie lange Genesene vor neuen Virus-Varianten wie Delta geschützt seien.

Deshalb bekamen genesene Personen das Covid-Zertifikat weiterhin nur für sechs Monate. Geimpfte dagegen erhielten es für ein Jahr.

Die nationale Covid-19-Science-Taskforce hielt das für richtig. Sie stützte sich vor allem auf Blutuntersuchungen sowie Modellrechnungen – wissend, dass diese mit erheblichen Unsicherheiten verbunden seien. Die Taskforce argumentierte, dass die Antikörperwerte nach durchgemachter Infektion tiefer seien als nach zweimaliger mRNA-Impfung und bei Genesenen rascher absinken würden – obwohl überhaupt nicht klar war, wie hoch die Antikörperwerte sein müssen, um geschützt zu sein und wie weit der Schutz von anderen Abwehrmechanismen des Immunsystems abhängt.

«SRF» sprach von «empirischen Gründen»

Viele Genesene würden sich am kurzen Covid-Zertifikat stören «und vermuten eine Benachteiligung oder sogar ein Druckmittel seitens der Behörden, damit sich auch Genesene impfen lassen», berichtete «SRF» im September 2021. Doch die unterschiedliche Handhabung «habe rein empirische Gründe», so die «SRF»-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. «Für Geimpfte lagen schneller solide Daten für zwölf Monate vor als für Genesene.» Obwohl der überblickbare Zeitraum für den Genesenenschutz rund ein Jahr länger war als der für den Impfschutz, argumentierte sie: «Für einen längeren Zeitraum sei die Datenlage zu den Genesenen noch zu dünn.»

Stimmt nicht, zeigt Pilz in seiner Masterarbeit auf. «Bei den 3G-Regeln hätte man die Genesenen gegenüber den Geimpften nicht benachteiligen dürfen. Zum damaligen Zeitpunkt war bekannt, dass genesene Personen mindestens zehn Monate sehr gut vor Re-Infektion geschützt waren.» Dies erhärtete sich im weiteren Verlauf.

Trotzdem riet der Bundesrat zu einer Impfung vier Wochen nach der Infektion. «Gemäss der Evidenzlage hätte man damals erwägen sollen, Genesene erst später zu impfen, zum Beispiel erst nach circa zehn Monaten», sagt Pilz.

Laut dem Bundesrat gab die EU den Takt vor

Der Bundesrat berief sich jedoch auf die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC. Wie lange das Genesenenzertifikat galt, habe die EU-Verordnung bestimmt. Es gebe noch «keine gesicherten Daten», wie gut Genesene vor neuen Varianten geschützt seien, und die vorhandenen Studien hätten «viele Einschränkungen», beantwortete er eine Anfrage im Parlament.

Doch diese Argumente galten ebenso für die Studien zum Schutz durch Impfung. Der Bundesrat aber argumentierte: «Studien lassen darauf schliessen, dass Genesene durch die zusätzliche Impfung besser vor einer Infektion mit neuen Varianten geschützt werden.»

Pilz entgegnet darauf: «Wenn sich das Virus verändert, ist es unlogisch zu folgern, dass derjenige, der bei einer Infektion mit allen Teilen des Erregers konfrontiert war, eine schlechtere Immunantwort gegenüber neuen Varianten haben soll als derjenige, der über die Impfung nur mit einem Teil des Virus immunisiert wurde.»

Die Omikron-Variante als «neues Monster»

Dann tauchte die Omikron-Virusvariante auf. Einer der Top-Experten, der in den Medien oft zitiert wurde, war Florian Krammer, Professor für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine des Mount Sinai-Krankenhauses in New York. «Wenn man genesen ist, hat man keinen Schutz mehr vor Infektion. Der ist weg», prophezeite Krammer kurz vor Weihnachten 2021 in der «Kleinen Zeitung». Ähnlich dramatisch äusserte er sich in der «Wiener Zeitung»: Omikron sei «im Prinzip ein Monster».

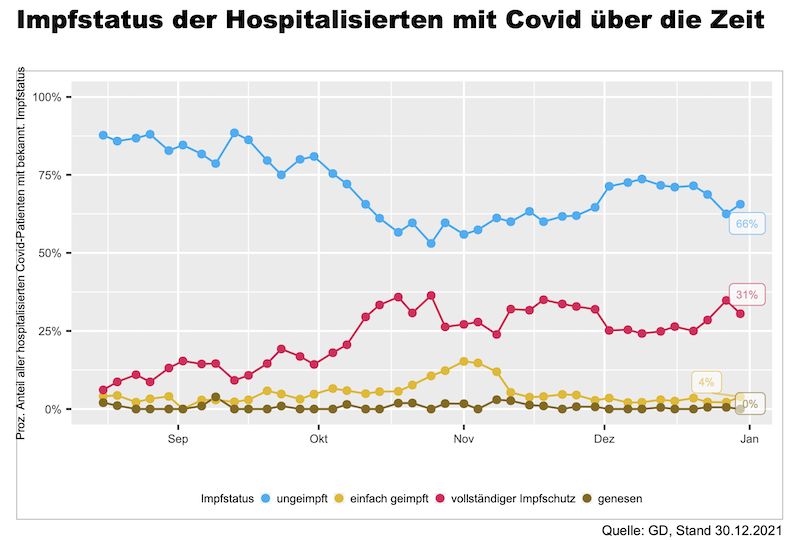

Pilz dagegen kommt zum Schluss: «Genesene waren nach einem gleichen Zeitraum gleich gut, teils sogar besser vor Sars-CoV-2-Infekten geschützt als Geimpfte». Das hätten die per 1.1.2022, 1.4. 2022 und später vorhandenen Studien klar gezeigt.

Doch weiterhin berücksichtigten Politiker und Taskforces dies nicht.

Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI), das laut Selbstdeklaration «grossen Wert darauf [legt], die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten», verkürzte das Genesenen-Zertifikat in Deutschland für (ungeimpfte) Genesene im Januar 2022 sogar: von sechs auf de facto nur noch rund zwei Monate.

Vermutung: Unwissenheit, Angst und Gruppendenken als Grund

«Zu keinem Zeitpunkt während der Covid-19 Pandemie hätte man bei den 3G-Regeln die Gültigkeit von Genesenenzertifikaten kürzer ansetzen dürfen als die von Geimpften. Das war wissenschaftlich nicht begründbar», sagt Pilz. Trotzdem wurde es gemacht und den Genesenen die Impfung nahegelegt – oder sogar eingefordert.

Für mache Betroffene hatte dies rechtliche Konsequenzen. Denn einige Arbeitgeber stellten sie vor die Wahl: Impfen oder Kündigung.

«Wenn man systematisch recherchiert hätte, was wissenschaftlich publiziert war, dann hätte man das nicht verlangen dürfen», sagt Pilz.

Infosperber fragte das Bundesamt für Gesundheit (BAG): «Wurde die vorhandene Fachliteratur systematisch ausgewertet und entsprechend berücksichtigt?». Die Antwort des BAG: «Die wissenschaftliche Evidenz wurde fortlaufend ausgewertet.»

Manche Wissenschaftler seien wohl «zu gläubig» gewesen

Am 1.4.2022 beispielsweise habe man gewusst, dass «Genesene über ein Jahr nach der Sars-CoV-2 Infektion sehr gut vor weiteren solchen Infekten geschützt sind. Trotzdem wurden Genesene in Österreich ein halbes Jahr nach der Infektion wie ungeimpfte Personen behandelt», so Pilz. «Impfempfehlungen und 3G-Regel haben zu diesem Zeitpunkt die wissenschaftliche Evidenz nur unzureichend berücksichtigt». Dieses Fazit zieht Pilz für alle untersuchten Quartale vom 1.7.2021 bis Ende 2022. Der Schutz durch natürliche Immunität sei «immer unterschätzt, aber nie überschätzt» worden.

Über die Gründe, weshalb der Genesenenschutz zu wenig berücksichtigt wurde, kann Pilz nur spekulieren: Unwissenheit, Gruppendenken und Angst könnten dazu beigetragen haben, vermutet er. Manche Experten seien wohl auch «zu gläubig» gewesen, was immunologische Daten wie Antikörpermessungen betraf. «Antikörper sind nur ein indirektes Mass für den Immunschutz. Dennoch hat man sie teils stärker gewichtet als sogenannte «harte» klinische Daten wie Infektionen.»

Mit anderer Impfstoffpriorisierung weniger Todesfälle

Die möglichen Konsequenzen dieses Nicht-Berücksichtigens veranschaulicht Pilz mit einem Rechenbeispiel. Bei gleichem Verbrauch an Impfstoff kommt es zu 121 Todesfällen, wenn der Genesenenschutz nicht berücksichtigt wird. Im anderen Fall – der Genesenenschutz wird berücksichtigt und Genesene werden nicht geimpft – kommt es zu «nur» 40 Todesfällen. Es sei «zutiefst unethisch» gewesen, im Westen die Kinder zum dritten Mal zu impfen und in anderen Ländern dafür die Hochrisikogruppen nicht. «Wir haben begrenzte Ressourcen. Wenn wir sie an einer Stelle verbrauchen, dann fehlen sie woanders.»

Die Lehre für künftige Krisen

Die wichtige Lehre, die Politiker daraus ziehen sollten: Erst die relevanten Studien systematisch (anstatt punktuell) sichten, dann Massnahmen verordnen und der Öffentlichkeit transparent und verständlich darlegen, auf welcher Grundlage sie getroffen wurden.

«Hätte man das gemacht, wäre es nie zu diesen Empfehlungen gekommen», ist Pilz überzeugt. «Wäre die Evidenz zur natürlichen Immunität ausreichend berücksichtigt worden, hätte dies wahrscheinlich auch Kosten gespart, Grundrechte wären weniger eingeschränkt worden und die Schäden durch die Covid-19-Pandemie wären vermutlich geringer ausgefallen.»

«Es ging nicht darum, Impfdosen zu sparen«

Das Bundesamt für Gesundheit widerspricht dem Vorwurf, es hätten sich Todesfälle vermeiden lassen, wenn der anfangs knappe Impfstoff anders priorisiert worden wäre. Es schreibt auf Anfrage: «Die Impfung wurde zunächst besonders gefährdeten Personen zur Verfügung gestellt, wobei den am stärksten gefährdeten Personen Vorrang eingeräumt wurde. Damals war es das Ziel, so viele Menschen wie möglich zu impfen, um die Zahl der Krankenhausaufenthalte zu begrenzen und das Gesundheitssystem zu schützen. Es ging nicht darum, Impfdosen zu sparen. Die Schweiz konnte schnell alle Risikopersonen impfen, die sich impfen lassen wollten.»

Und wenn es ein Laborvirus wäre?

Heute reden sich Politiker oft damit heraus, man hätte es damals nicht besser gewusst. Doch den Spruch «im Nachhinein ist man immer schlauer» lässt Pilz nicht gelten. «Ich habe nur gegenübergestellt, was zum jeweiligen Zeitpunkt bereits in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht war.»

Selbst wenn Sars-CoV-2 ein im Labor konstruiertes Virus wäre, würde das aus seiner Sicht nichts ändern, denn «die wissenschaftliche Evidenz zum Schutz nach einem durchgemachten Infekt oder nach der Impfung ändert sich ja dadurch nicht».

WHO wollte keine Genesenen-Zertifikate

Von der Immunität nach durchgemachter Sars-CoV-2-Infektion wollte die WHO anfangs nichts wissen. «Einige Regierungen haben vorgeschlagen, dass der Nachweis von Antikörpern […] als Grundlage für einen ‹Immunitätspass› […] dienen könnte, der es Personen ermöglichen würde, zu reisen oder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren», schrieb die WHO im April 2020.

Doch sie stemmte sich gegen diesen Vorschlag. Ihre Begründung: Es gebe derzeit keinen Beweis, dass Personen, die sich von Covid-19 erholt hätten und Antikörper gegen das Virus gebildet hätten, vor einer Zweitinfektion geschützt seien.

Eine Gruppe Immunologen widersprach der WHO: Es sei zwar richtig, dass man die Dauer des Immunschutzes nach einer durchgemachten Sars-CoV-2-Infektion nicht kenne, schrieben sie in «The Journal of Immunology». Doch nur wenige Immunologen würden es als wahrscheinlich erachten, dass Personen nach überstandener Infektion keine Immunität aufbauten. Die Art, wie die WHO kommuniziere, sei nicht zielführend und führe eher zur Hysterie, kritisierten sie und forderten die WHO auf: «Halten wir uns an das Bekannte.»

Erst im Mai 2021 kam die WHO zum Schluss, dass «jüngste Erkenntnisse darauf hindeuten, dass die natürliche Infektion einen ähnlichen Schutz vor symptomatischer Erkrankung bieten könne wie die Impfung, zumindest für die bisher überblickbare Zeit».

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Menschen überhaupt mit derartigen Zertifikaten auszugrenzen (egal ob geimpft oder genesen) ist grundsätzlich heikel.

Liegt die Entscheidung wie mit einer Bedrohung persönlich umgegangen werden sollte nicht in der Entscheidungsfreiheit jedes einzelnen? Wieso sollte ein ungeimpfter ohne Symptome gefährlicher sein als ein geimpfter (mit fragwürdigem Impfschutz) oder ein Genesener? Zeigt jemand Symptome sieht die Sache anders aus aber dafür braucht es keine Zertifikate. Wir husten und niesen uns ja nicht absichtlich ins Gesicht nur weil der andere geimpft ist und damit vielleicht ein keineres Risiko hat sich zu infizieren. Als verantwortungsbewusste Menschen sollte es uns ein Anliegen sein, wenn ich Symptome zeige andere nicht zu gefährden.

Absolut richtig. Genesene hatten bei weitem den besten und langfristigsten Schutz, inklusive Schleimhautimmunität. Ihre Benachteiligung gegenüber Geimpften war einer der grössten Patzer. Hinzu kommt aber noch, dass Studien darauf hinweisen, dass die Impfung von Genesenen nicht nur nichts brachte, sondern besonders viele Nebenwirkungen verursachte. Omikron neutralisierte den Schutz sowohl bei Geimpften wie auch bei Genesenen zu einem guten Teil, war aber natürlich kein Monster, sondern vergleichsweise mild.

Es ist schon erstaunlich, wie wenig Personen oder Institutionen, welche in der Coronakrise Unsinn von sich gegeben haben, heute noch darauf behaftet werden. Ein wichtiger Grund dafür: Fast alle grossen Medien haben damals bei der Verbreitung von Unsinn und Falschinformation mitgemacht. Für sie ist es bequemer, Gras über die Sache wachsen zu lassen, oder sogar an den Falschinformationen festzuhalten.

Eine Zeitung, die hinterfragt, warum ein Experte damals Falschinformationen verbreitet hat, muss sich auch die Frage stellen lassen, warum sie selbst diese Falschinformation so unkritisch verbreitet hat.

PublicEye: «Covid-19: Profit um jeden Preis – Covid-19 zeigte beispielhaft, wie problematisch das Geschäftsmodell der grossen Pharmakonzerne ist. In ihren Schönwetter-Visionen betonten die Konzerne ihren Einsatz für die Gesellschaft, in Tat und Wahrheit nutzten sie die Covid-19 Krise zu ihrem Vorteil aus – unterstützt von den Regierungen ihrer Sitzstaaten»

Spiegel 11.03.2025, 19.32: «Ein gigantischer Schaden aus Zehntausenden Betrugsfällen ist das Resultat des Beutezugs in der Coronapandemie: Kriminelle nutzten schnelle Hilfen und laxe Regeln schamlos aus.»

Könnte wohl theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass die Corona Verkaufsstrategen erkannt haben könnten: je höher die Zahl der Corona-ungeimpften – desto kleiner die Gewinne. Interessante Aussage im Artikel: «Manche Wissenschaftler seien wohl «zu gläubig» gewesen» Und die Gewinne konnten ungestört fliessen. Das könnte heissen: Corona eine Pandemie, die zum grossen Geschäft gemacht wurde.

Gunther Kropp, Basel