Krankenkassenprämien: Das Politversagen in drei Punkten

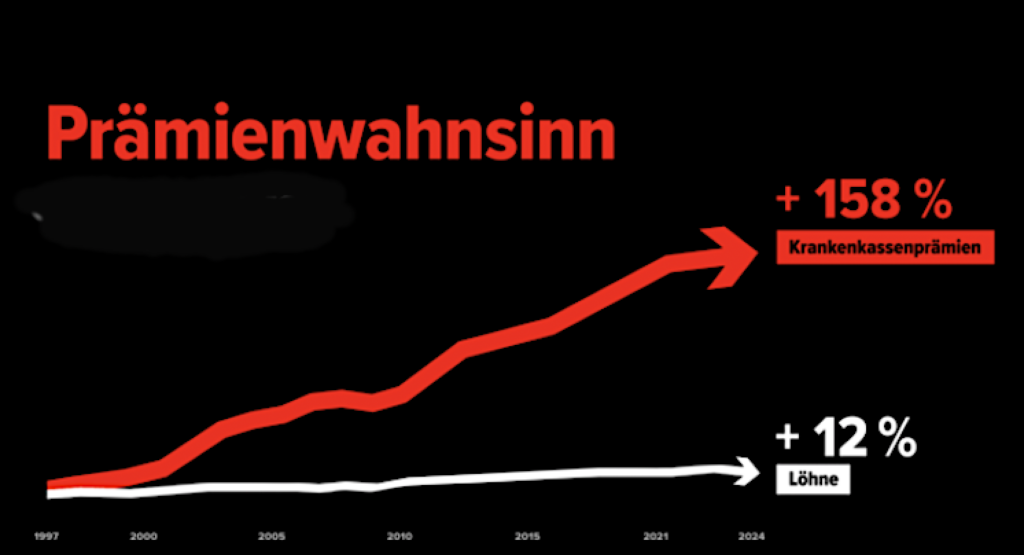

Bei der kommenden Abstimmung über die «Prämien-Entlastungs-Initiative» können die Stimmberechtigten dagegen protestieren, dass die Regierungen und Parlamentarier in Bund und Kantonen seit Jahrzehnten versagen. Regelmässig knicken sie ein vor der Lobby der Gesundheitsindustrie und lehnen längst fällige Massnahmen ab, um die Kosten und damit die Prämien in den Griff zu bekommen.

Der Vorwurf, den man den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern machen kann: Sie haben diese Parlamentarier gewählt, darunter viele Lobbyisten. Zu hohe Prämien müssen aber auch die 23 Prozent der Erwachsenen zahlen, die kein Wahlrecht haben.

Im Vorfeld der Abstimmung versucht die Gesundheitslobby, die Hauptschuld an den überrissenen Prämien den Prämienzahlenden selber in die Schuhe zu schieben: Sie würden zu häufig einen Arzt oder ein Spital aufsuchen, zu viele Gesundheitsleistungen «konsumieren» und sich «wie am Buffet à discrétion bedienen» (NZZ). Das Schimpfwort heisst «Vollkasko-Mentalität». Allein der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, der die Interessen der Gesundheitsindustrie wahrnimmt, wirft für den Abstimmungskampf eine Million Franken auf, um die Zehn-Prozent-Obergrenze zu bekämpfen.

Nun gibt es zweifellos Menschen mit einer übertriebenen Anspruchshaltung. Doch es ist wissenschaftlich erwiesen, dass solche «Ärztehüpfer» eine kleine Minderheit sind. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung geht nicht ohne triftigen Grund zum Arzt und verlangt schon gar nicht unnötige Operationen.

«Die Anbieter bestimmen die Nachfrage nach medizinischen Leistungen grossenteils selber, da es den Patienten meist an Fachwissen fehlt.»

Redaktor Hansueli Schöchli, NZZ, 3.5.2024

Für die hohen Kosten ist in erster Linie der Staat verantwortlich

Die wichtigsten Entscheide über die Kosten der obligatorischen Grundversicherung fällt der Staat:

- Die Kantone:

Sie regulieren die Spitäler. Diese verschlingen rund 30 Prozent der Prämien (ohne Spital-Medikamente).

Ergebnis bis heute: Zu viele Spitäler mit häufig zu geringen Operations-Fallzahlen ihrer Teams. Das führt zu mehr kostspieligen Komplikationen und ungeplanten Rehospitalisierungen. Behandlungsresultate werden mangelhaft erfasst und – wo es sie gibt – nicht verständlich und vergleichbar veröffentlicht. Unter den Kantonen herrscht ein unsinniges «Spital-Wettrüsten». - Der Bund:

Er reguliert die Medikamente. Sie verschlingen fast 24 Prozent der Prämien (einschliesslich der Spitalmedikamente).

Erbärmliches Ergebnis: In keinem Land Europas müssen die Krankenkassen und die Prämienzahlenden so viel für Medikamente zahlen wie in der Schweiz.

Fazit: Bund, Kantone und deren Parlamente haben versagt. Die Rechnungen dafür sollen die Prämienzahlenden nicht länger mit überhöhten Prämien zahlen müssen. Eine Obergrenze für die Prämien von 10 Prozent der Einkommen überträgt einen Teil der Prämienlast auf den Bund und die Kantone. Das kann für die politischen Organe ein Anreiz sein, die überbordende Gesundheitsindustrie endlich ein wenig in die Schranken zu weisen.

Das Politversagen in drei Punkten

Buchstäblich seit Jahrzehnten sind die Schwachstellen erkannt. Und es lagen und liegen viele Vorschläge auf dem Tisch. Sie sind im Folgenden kurz zusammengefasst. Doch substanzielle Reformen hatten in der Politik keine Chance gegen die Gesundheitsindustrie, die von den 35 Milliarden Franken Prämien profitiert.

«Die Frage ist nicht primär, was man tun soll. Die Frage ist, wie man die Akteure dazu bringt, es endlich zu tun. Für echte Sparvorschläge fehlt den Verbänden das Interesse und den Parteien der Mut.»

Redaktor Daniel Friedli, NZZ am Sonntag, 25.2.2018

1. Falsche finanzielle Anreize

Eine wichtige Lenkungsfunktion hat das Geld. Doch ausgerechnet die finanziellen Anreize sind falsch gesetzt. Bereits seit Jahrzehnten sind sich alle Gesundheitsökonomen einig:

- Die meisten Praxisärzte können ihre Einkommen mit jeder einzelnen Leistung erhöhen. Die Folgen sind absurd: Ärzte, welche Patienten falsch und deshalb länger behandeln, werden mit höheren Einnahmen «belohnt». Sie können ihr Einkommen zudem aufbessern, wenn sie medizinisch Unnötiges machen oder nicht unbedingt nötige Medikamente selbst verkaufen. Die besten Ärzte dagegen, welche ihre Patientinnen und Patienten am schnellsten gesund bringen, verdienen an ihnen weniger und werden mit geringeren Einnahmen «bestraft».

- Spitäler können ihre Abteilungen besser auslasten, mehr Einnahmen generieren und Defizite vermeiden, indem sie unzweckmässig intensiv diagnostizieren, behandeln und unnötig stationär operieren. Es gibt sogar immer noch Spitäler, die den Chirurgen einen Bonus zahlen, wenn sie häufiger operieren.

2. Mangelhafte Spitalplanung

Die Kantone bestimmen mit ihren Spitallisten, welche Spitäler und Spitalleistungen von den Kassen bezahlt werden müssen. Fast dreissig Jahre nach Einführung der obligatorischen Grundversicherung gibt es in der Schweiz ein ganzes Drittel mehr Spitalbetten pro Einwohner als in den Niederlanden und sogar über 60 Prozent mehr als in Dänemark und in Schweden – mit entsprechend mehr und längeren Behandlungen. Dass die Schweizerinnen und Schweizer daraus einen gesundheitlichen Vorteil ziehen, mussten und müssen die Spitäler nicht nachweisen.

Die Kantone erweisen sich seit fast dreissig Jahren als unfähig, überregional zu planen und zu investieren. Doch der Bund schaut trotz unnötiger Milliarden-Kosten bis heute zu. Er hat auch nicht dafür gesorgt, dass die Behandlungsqualität schweizweit einheitlich erfasst wird und es schweizweite Qualitätsranglisten gibt: In welchen Spitalabteilungen kam es – bei vergleichbaren Eingriffen an vergleichbaren Patienten – am häufigsten zu Spitalinfektionen, zu Komplikationen, zu ungeplanten Rehospitalisationen oder zu Todesfällen?

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern (ANQ) veröffentlicht etliche Qualitätsdaten, die zeigen, bei welchen Eingriffen in welchen Spitälern es zu deutlich mehr Komplikationen kommt als erwartet. Doch die Vergleiche werden nicht als als Rangliste für alle schnell erfassbar veröffentlicht. Erst das Veröffentlichen solcher Ranglisten führt – wissenschaftlich längst nachgewiesen – zu einer raschen Verbesserung der Behandlungsqualität. Bessere Qualität führt zu tieferen Kosten.

«Im Gesundheitswesen hat der Lobbyismus ein unerträgliches Mass erreicht.»

Mitte-Präsident Gerhard Pfister, Tages-Anzeiger, 9.4.2024

3. Wenig Wille für Systemverbesserungen

Ärzte, Spitäler, Apotheken, Pharmakonzerne und Hersteller von Medizinprodukten wehren sich gegen Änderungen des heutigen Systems, die ihnen weniger Einkommen bringen würden. Alle verfügen über eine finanzkräftige Lobby. Sie ist im Bundesparlament und in den kantonalen Parlamenten auch direkt vertreten und hat mit ihrem Wissensvorsprung in dieser komplexen Materie einen enormen Einfluss.

Deshalb hatten folgende grundlegenden Reformen, welche die Kosten senken würden, bisher keine Chance:

- Möglichst keine Vergütungen von Einzelleistungen mehr (bürokratischer Tarmed oder Tardoc).

Praxisärzte werden im Wesentlichen mit Kopfpauschalen (Zahl der betreuten PatientInnen) und/oder der Arbeitszeit und/oder Pauschalen entschädigt. Oder mit Löhnen, wie in einigen HMO-Gruppenpraxen. Oder sie arbeiten mindestens in Netzen von Grundversorgern mit einer Budget-Verantwortung (wie Medix).

Belegärzte in Spitälern werden im Wesentlichen differenziert aufgrund der Arbeitszeit entschädigt.

Spital- und Spezialärzte dürfen sich an Laborfirmen, Röntgen- und anderen Diagnoseinstituten finanziell nicht mehr beteiligen. - Ein wichtiger Grund für die höheren Kosten in der Schweiz ist – trotz vieler Hausarztmodelle – der direkte Zugang zu Spezialärzten. Das ist in fast alle Staaten Europas anders. Sie kennen das Gatekeeper-Modell: PatientInnen gehen nicht direkt zum Spezialisten, sondern – ausser in Notfällen – zuerst in eine HMO-Praxis, zu Hausärzten, Kinderärzten, Frauenärzten oder Augenärzten. Diese Grundversorger werden damit stark aufgewertet. Bei PatientInnen mit einem vergleichbaren Risikoprofil sind Einsparungen zwischen 10 und 40 Prozent nachgewiesen.

Bis zur Einführung eines Gatekeeper-Obligatoriums sorgt der Bund dafür, dass die Krankenkassen für HMO/Hausarztmodelle/Ärztenetzwerke, die an einem Qualitäts-Monitoring oder einem Qualitätszirkel angeschlossen sind, deutlich günstigere Prämien anbieten können.

Versicherte, die ohne Not zuerst einen Spezialarzt aufsuchen, müssen einen höheren Selbstbehalt zahlen. - Die Entschädigungen für besonders gut verdienende Radiologen, Urologen, Augenärzte, Anästhesisten und Chirurgen werden reduziert und diejenigen für Grundversorger deutlich erhöht.

- Dafür ausgebildete Pflegekräfte behandeln in Spitälern und Apotheken selbständig einfache medizinische Probleme wie Fusspilz, Blasenentzündung, leichte Verbrennungen, Durchfall oder Erkältung. Sie rechnen ihre Leistungen mit der Grundversicherung ab.

- Künftig zahlen die Krankenkassen auch in der Schweiz höchstens noch den Preis des günstigsten, zweitgünstigsten oder drittgünstigsten Generikums, ausser ÄrztInnen verschreiben aus medizinischen Gründen das Originalpräparat. Dieses «aut idem»-Prinzip gilt in fast allen Staaten Europas. Nur die Krankenkassen in der Schweiz müssen – trotz der gesetzlichen Vorschrift der Wirtschaftlichkeit – unter austauschbaren Medikamenten auch die teuersten vergüten. Das BAG hat lediglich ein bürokratisches, ständig anzupassendes System unterschiedlicher Selbstbehalte eingeführt.

- Die Krankenkassen dürfen vergleichbare Leistungen wie rezeptpflichtige Medikamente oder Reha-Aufenthalte auch dann vergüten, wenn diese im Ausland bezogen werden.

- Der Bund sorgt sofort dafür, dass Spitäler keinen finanziellen Vorteil mehr haben, wenn sie PatientInnen stationär statt ambulant behandeln. Er beendet damit einen jahrelangen Streit.

- Der Bund schreibt landesweit für alle Spitalstandorte gleich hohe Mindestfallzahlen vor, so dass Spitalabteilungen mit zu geringen Fallzahlen schliessen müssen.

- Laut OECD verschlingen vermeidbare Fehler und Infektionen 10 Prozent der Spitalkosten. Der Bund schreibt dem ganzen medizinischen Personal vor, vermutliche Behandlungsfehler und vermutliche Nebenwirkungen im Internet an eine zentrale Stelle zu melden. Das Unterlassen von Meldungen wird sanktioniert. Meldende sind vor Benachteiligungen geschützt. Vorbild ist das Meldesystem in Dänemark.

Nach früheren Angaben des BAG kommt es in Schweizer Spitälern jedes Jahr zu rund 60’000 vermeidbaren gesundheitlichen Schadensfällen. Das ist tragisch für die Betroffenen und verursacht unnötige Kosten. - Die Krankenkassen sind nicht mehr verpflichtet, sämtliche Behandlungen in allen kantonal anerkannten Spitälern zu vergüten. Der Vertragszwang wird überall dort aufgehoben, wo die Behandlungsresultate (Outcome-Qualität) gemessen werden können. Auch der Vertragszwang mit Belegärzten wird in Fällen aufgehoben, wo die Resultate der Behandlungen gemessen werden können.

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern (ANQ) veröffentlicht etliche Qualitätsdaten, die zeigen, bei welchen Eingriffen in welchen Spitälern es zu deutlich mehr Komplikationen kommt als erwartet. Der Bund macht die Teilnahme der Spitäler obligatorisch und macht Vorgaben für das Erfassen einer einheitlichen und vergleichbaren «Outcome-Qualität». - Der Bund richtet eine zentrale Online-Plattform für einheitliche Patientendossiers ein, wie diese für Bankgeschäfte und Steuern existieren. Die anonymisierten Daten werden für Qualitätsvergleiche ausgewertet. Der Konsumentenschutz hat dies schon vor zwölf Jahren gefordert.

- Wer von Prämienvergünstigungen und von der 10-Prozent-vom-Einkommen-Regel (falls angenommen) profitieren möchte, darf sich keine Spital-Zusatzversicherungen leisten. Nach Angaben von Krankenkassen haben heute fast 10 Prozent der BezügerInnen von Prämienverbilligungen eine halbprivate, private oder kombinierte Spitalzusatzversicherung abgeschlossen.

Nicht davon betroffen wären kleine Zusatzversicherungen für Zahnbehandlungen, Komplementärmedizin oder nicht-ärztliche Therapien.

Die medizinische Grundversorgung in der Schweiz kostet viel mehr als in den Vergleichsländern Dänemark, Schweden oder Niederlande. Man kann dies weder medizinisch erklären noch mit der Kaufkraft im Land, denn diese ist vergleichbar.

Trotz der viel höheren Kosten leben Schweizerinnen und Schweizer mit einem gleichen sozialen und wirtschaftlichen Status nicht etwa gesünder und leben nicht länger als die Menschen in den erwähnten Vergleichsländern.

Ärzteschaft, Spitäler, Apotheker und Pharmafirmen konnten den Vorteil unserer extrem teuren Versorgung für die Schweizerinnen und Schweizer bisher nicht nachweisen. Mit den gerne erwähnten punktuell kürzeren Wartezeiten ist die Frage nicht abgehakt.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Ein krasses (Kosten-)Problem: es gibt keine medizinischen Leistungskontrollen. Schlechte Chirurgen werden für ihre Fehlleistungen belohnt, indem sie Nach-Operationen nochmals voll in Rechnung stellen können. Wer gut operiert, wird in diesem System finanziell benachteiligt.

Nach dem ca. dreijährigem Covid-Fiasko komme ich zum Schluß, daß die Schulmedizin zu grossen Teilen zu Lobbyinstituten der Big Pharma und anderern Nutzniessern geworden sind. In allen anderen gewerblichen Branchen sind heute Qualitätssicherheit und Zertifizierungen Standart.Aber nein, die Ärzte sind die Götter in weiss, da wird gewerkelt und gebastelt, Senioren zum MRI und CT hin und her chauffiert. Hauptsache der Franken rollt heftig. Die KK zahlen ja in der Regel. Der Patient ist nur noch Mittel zum Zweck geworden. Verliert man ihn, zahlt auch keine Kasse mehr. Wieviele Ärzte sich wirklich um die Gesundheit der Menschen bemühen, haben wir die letzten vier Jahre erkannt. Und zum Dank wurde ihnen oft dafür die Zulassung gestohlen.

Besten Dank an Herrn Gasche, da ist doch reichlich Fleisch am Knochen.

Zu Punkt 9, heisst das, dass jedes Jahr fast 1% der Schweizer von Ärzten geschädigt wird?!

Mit allem einverstanden. Was fehlt:

Nicht nur haben wir zuviele Spitalbetten. Die zuvielen Betten werden mit unsinnigem Luxus zu oft gebaut.

In Bern standen zwei Grossspitäler aus den Siebzigerjahren, Ziegler und Insel. Beide relativ modern, architektonisch ansprechend, übersichtlich und angenehm (Ich habe dort gearbeitet). Im Ausland hätten sie noch lange gedient.

Beide wurden ausser Betrieb genommen und durch das teuerste Spital der Schweiz ersetzt – ein Riesenklotz für angeblich 670 Millionen. Es würde nicht wundern, wenn es effektiv mehr wären, man musste das Ding ja durch die Abstimmung bringen, es lebe die Budgetkosmetik… Und jetzt fehlen pro Jahr 100 Millionen, auch das wundert nicht. .

Neben den Gebäuden sind auch medizinische Geräte sowie Software ein weiterer Kostentreiber.

So weit ich weiss haben teure Geräte eine Lebenszeit von nur 4 Jahren. Auch bei der Software wird man gezwungen auf neue Versionen umzusteigen welche nicht gratis sind und alte Versionen nicht mehr supportet werden.

Weshalb sollten diejenigen, die bisher versagt haben plötzlich damit beginnen Kosten einzusparen? Politiker wollen gewählt werden. Wenn der direkte Kostendruck von den Wählern genommen und in den höheren Steuern versteckt wird, freut sich die Pharmaindustrie, da sie dann mit ihrem Einfluss auf die Politik noch mehr Geld abschöpfen kann. Die Kosten werden noch mehr steigen, nur wird man dies nicht mehr direkt merken, da diese in den steigenden Steuern versteckt werden.

Die Vorschläge zum Sparen muten bizarr an: Pflegefachpersonen behandeln Krankheiten. Behandlung ist Arztsache, dahinter steht ein Studium der Medizin, keine 4 jährige Pflegeausbildung. Ein gutes Beispiel sind Blasenentzündungen, die wenn aufsteigend in die Niere, lebensgefährlich sind, sicher kein Fall für die Pflege, eine Abklärung der individuellen Ursache ist kostensparender als Symptombekämpfung. Spezialisten, die Probleme frühzeitig erkennen, sparen Geld und Leid durch gute Behandlung. Wie viele Patienten gehen für Leiden jahrelang zum Hausarzt, die früher gelöst werden könnten durch den Spezialisten? Wenn schon sind horrende Honorare ein Problem? Fragen über Fragen. Wenn die Kosten gerecht getragen würden durch eine einkommensabhängige Prämie,wäre ein Aspekt gelöst, das der Verarmung durch hohe Prämien. Reduktion der Behandlungsqualität wird nie Kosten sparen,sondern Leid/Kosten vergrössern. Behandlungsniveau festlegen, uns das leisten ohne schädlichen Konkurrenzkampf denkbar?

Die Menschen müssen in Sachen Gesundheit wieder in die Selbstverantwortung gebracht werden. Gesundheit verstehen und so leben, damit der Körper sich regulieren kann. Wir können das von Natur aus. Warum spricht keiner davon? Man wird nicht mit dem Alter krank, sondern vom falschen Verhalten. Die meisten Krankheiten können damit vermieden werden. Natürliche Medizin und Intensivmedizin bei Unfällen machen Sinn. Dazu Bildung und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben.

Chapeau: endlich eine klare und wahre Darstellung der Probleme. Mir fehlt ein wichtiger Punkt bei den möglichen Massnahmen: der Leistungskatalog. Er ist viel zu umfangreich. Mir haben mehrere Ärzte spontan bestätigt, dass problemlos ein Drittel der Leistungen gestrichen weden könnte, ohne dass die Qualität leidet. Jüngstes Beispiel: die Abnehmspritzen. Zahlt jetzt die KK (mit kleinen Einschränkungen, z.B. Arzt/Rezept). Dabei ist das zu 99% ein Luxusproblem! Die Idee einer Grundversicherung ist längst aus dem Ruder gelaufen. Zurück zu den Wurzeln! Eine gute medizinische Grundversorgung für alle. Aber nicht mehr. Alles andere über eine Zusatzversicherung.So wie das BR Keller-Suter jetzt mit der Überprüfung der Staatsausgaben/Subventionen usw. macht: eine externe, 5-köpfige Gruppe ist da an der Arbeit. Genauso müsste das Gesundheitswesen völlig neu aufgestellt werden. Wer wagt es? Wer macht mit? Aber Bitte ohne Sahne – äh – Lobbysten!

Ja, unser Gesundheitssystem ist ein Krankheitssystem geworden, mit vielen Profiteuren. Das muss ändern.

Was mir bei der ganzen Diskussion fehlt, ist das Menschliche. Ich weiss, dass viele Ärzte und Pflegefachkräfte fast keine Zeit mehr haben, um sich ohne Zeitdruck um die Patienten zu kümmern. Es müssen Berichte geschrieben werden, Fragebogen ausgefüllt, etc. Eine Genesung hat aber auch viel mit der Zuwendung zu tun, die die Patienten erhalten.

Ah, und die Pflegefachkräfte verdienen nicht genug, das sollte auch in diese Diskussion einfliessen.

Overuse «Übernutzung» ist auch ein Problem allerdings nicht wie schon hier dargestellt, alleine von den Patienten verursacht:

Auszug aus einem Artikel von fmh.ch in der Schweizerischen Ärztezeitung SAeZ:

«Overuse – unnötige Behandlungen als Qualitätsproblem»

«Wie alle Behandlungen können auch unnötige Behandlungen zu Nebenwirkungen und Komplikationen führen, bei risikoreichen Behandlungen manchmal sogar zum Tod. Unnötige Diagnosen lösen bei den Betroffenen ausserdem viele Sorgen, Ängste und Stress aus, die

teilweise über längere Zeit anhalten können. Ausserdem werden dadurch weitere diagnostische Untersuchungen und Behandlungen nötig, welche die Zeit von Patienten und Ärzten in Anspruch nehmen und von einer emotionalen Anspannung geprägt sind. Aufgrund solcher unnötiger Diagnosen kann es sein, dass Patienten keine neue Zusatzversicherung mehr abschliessen können»

Gerne nimmt die moderne Medizin die gestiegene Lebenserwartung als Rechtfertigung für die hohen Kosten. Andere Faktoren, welche auf die Lebenserwartung ebenso massgebend sind blendet sie einfach aus. Früher war die Arbeit gefährlicher und vieles, was heute Maschinen erledigen, musste manuell gemacht werden was zu hohen körperlichen Belastungen geführt hatte. Auch gab es keine MAK Werte welche Grenzwerte setzen bei Schadstoffen am Arbeitsplatz.

Auch hatte man früher nicht die Vielfalt von Lebensmitteln wie heute. Ebenso war das Kohlenmonoxid von den Heizungen noch nicht überall bekannt.

So wundert es nicht, dass die Lebenserwartung früher meist wesentlich tiefer war.

Einfach noch zur Ergänzung: die beiden Initiativen bringen die Kosten nicht runter. Die bleiben gleich hoch und werden auch höher. Die Finanzierung wird einfach verschoben: anstatt mit der Prämie bezahlen wir diese über die Steuern, die mit Sicherheit erhöht werden müssen.