Sprachlupe: Vom urwüchsigen Fluchen zur Kackerlackensprache

Darf man Schimpf- und Fluchwörtern heute noch eine Bühne geben? Heute, wo Online-Medien Aufpasser damit beschäftigen müssen, die Kommentar-Rubriken von allzu groben Verstössen gegen die guten Sitten frei zu halten? Wo in Politik und Medien vor allem Frauen mit wüsten, oft sexistischen Beschimpfungen eingedeckt werden? Öffentlich greifbar ist davon wohl nicht das Unflätigste, aber immerhin Widerliches wie «du alte Kackerlackenvotze» (genau so an eine Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags gerichtet).

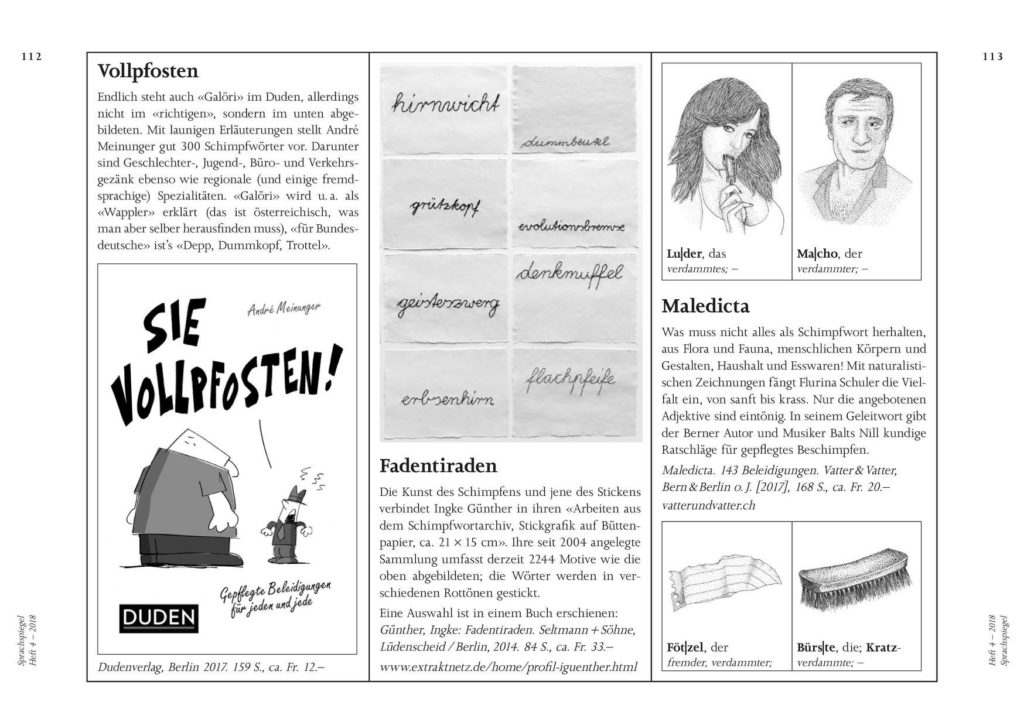

Soll man derlei Vokabular also totschweigen oder aber zur genaueren Betrachtung tiefer hängen? Nahe am Totschweigen war lange Zeit die Sprachforschung, obwohl seit je geschimpft und geflucht wurde. Einige Pioniere der Malediktologie, der Kunde von der üblen Rede, gab es. Ihre Arbeit findet nun, vielleicht dank der wüsten Redeflut im Internet, vermehrte Beachtung. Seit letztem Jahr gibt es sogar einen kleinen Schimpfwörter-Duden: «Sie Vollpfosten!». Der Autor des Vorworts, der in Berlin tätige Linguist André Meinunger, behandelt auch im aktuellen «Sprachspiegel» das «Schimpfen, Fluchen und Beleidigen».

Animalisch, allzumenschlich

«Dein Gefühl töne!» Darin sah im 18. Jahrhundert der Philosoph Herder ein Naturgesetz, auf dem die tierischen Laute, besonders jene des Missfallens, beruhten und letztlich auch die menschliche Sprache. Für Meinunger ist das nur einer von vielen möglichen Ursprüngen der Sprache; der Forscher zeigt jedoch, wie die Malediktologie viele Bereiche der Linguistik erhellen kann, vom kindlichen Spracherwerb über die Quellen des Wortschatzes bis zur Wirkung von Sprechakten. Mittlerweile gut erforscht ist das Vokabular, wobei im Deutschen die Häufung von Flüchen und Beschimpfungen «unter der Gürtellinie» auffällt; Gotteslästerliches wird etwas weniger oft gefunden (dagegen in romanischen Sprachen eher mehr). Zu völkerpsychologischen Spekulationen versteigt sich Meinunger aber nicht.

Das tut auch sein Fachkollege Ernest W. B. Hess-Lüttich nicht, der u.a. an der Universität Bern lehrte und sich im gleichen Heft, nebst der Kulturgeschichte des Fluchens, besonders der eidgenössischen Schimpflandschaft widmet. Immerhin soviel: «Die Gender-Verteilung ist erwartbar helvetisch-konservativ: Männer fluchen mehr als Frauen, härter auch und ätzender, verletzender.» Der Forscher stützt sich auf eine Deutschschweizer Umfrage zum (mündlichen) «Fluchverhalten im Alltag». Sie wurde zu Beginn des Jahrtausends gemacht und ergab auch, dass «in jedem Kanton die Gewissheit bekräftigt wird, im Nachbarkanton werde ungleich häufiger und unflätiger geflucht». Da auch blasphemische Flüche gut vertreten sind, gibt es hier vielleicht keinen Röstigraben.

Ventil und kleineres Übel

Allerdings stellte der ehemalige ETH-Professor Roland Ris, der Altmeister der Schweizer Fluchforschung, schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts eine Verarmung fest. Dem «Migros-Magazin» sagte er im November 2017: «Der Bruch passierte nach dem Zweiten Weltkrieg, als die amerikanische Kultur Europa zu erobern begann. Die einst starken französischen Einflüsse sind dadurch fast völlig verschwunden. Damit haben wir ein Stück unserer eigenen Kultur aufgegeben.» Grundsätzlich findet er: «Fluchen tut gut» – als Ventil, aber es sollte nicht mit Selbsterniedrigung oder Aggression gegen andere verbunden sein.

Meinunger indes kann selbst dem Beschimpfen anderer etwas Positives abgewinnen: Es sei im Vergleich mit körperlichen Verletzungen «in den meisten Fällen das kleinere Übel». Um aber andere nicht zu «verletzen, erniedrigen, beleidigen, muss man in erster Linie den Inhalt seiner Äusserungen bedenken. Die Form ist nicht unwichtig, aber zweitrangig.» Sich im mündlichen Eifer zu beherrschen, mag oft schwierig sein. Mir scheint, bei den Unmutsausbrüchen im Internet wäre es möglich, werde aber oft gar nicht versucht, im Gegenteil: Da geht es gerade darum, möglichst gemeine Treffer zu landen – und vielfach nicht einmal anonym, sondern um sich in Kackerlackenkreisen einen Namen zu machen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Der Autor ist Redaktor der Zeitschrift «Sprachspiegel» und schreibt für die Zeitung «Der Bund» die Kolumne «Sprachlupe», die auch auf Infosperber zu lesen ist. Er betreibt die Website Sprachlust.ch.

Eine Meinung

Sprache, eine kulturelle Leistung der Menschheit, zweifellos. «Die Gedanken sind frei…», heisst es doch. Wenn Gedanken zu Sprache gerinnen, kann es brenzlig werden bis eben neuerdings zur Kackerlackensprache. Aber: «Genie ohne Tugend», hat Jean Paul auch über Goethe geurteilt.

Bildung, Anstand, Tugenden, die Filter zwischen Gedanken und Sprache? Aber auch das scheint nicht ungefährlich, wie Tilman Jens in seiner Schmähschrift «Goethe und seine Opfer» darlegt. Kackerlackensprache entspringt Kackerlackendenken vor dem uns, Goethe inklusive, nur eine hauchdünne Kulturschicht schützt. Diese scheint in jüngster Zeit zu zerbrechen. Kackerlacken sind Natur, nicht Kultur, wehe wenn sie zu reden und zu schreiben beginnen!