Erinnerungskultur als Geschäftsmodell

«Sich erinnern» schafft nicht immer die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und so zu einem anderen Blick auf die Gegenwart. Oft dient die Erinnerung bloss als Flucht in die Geschichte – gerade angesichts der Schwierigkeiten sich in der Gegenwart zu orientieren.

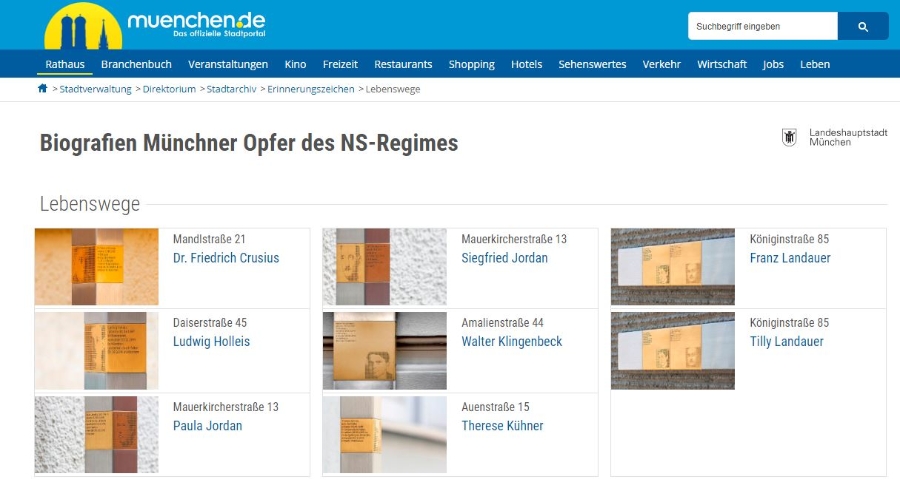

Oder dann entwickelt sich Erinnerungskultur zum Geschäftsmodell, was in unserer geschichtswütigen Zeit nicht selten der Fall ist. Geschäftstüchtigkeit aber zeigt sich vor allem in einer spezifischen Form der Erinnerungskultur: dem Mahnmal, das im Betrachter Betroffenheit auslösen soll und so helfen, dass sich bestimmte Ereignisse nicht wiederholen.

Der Übergang zum Ablasshandel – also der Entschuldung für vergangene Verbrechen durch symbolische Wiedergutmachung – ist dabei fliessend. So oder ähnlich wird auch immer wieder versucht, den Holocaust, das unermessliche Grauen des Zweiten Weltkriegs zu verdinglichen und so gewissermassen zu «bannen».

«Falsch, kontraproduktiv und verlogen»

Das hat Widerspruch hervorgerufen. So wehrt sich beispielsweise der israelisch-schweizerischer Journalist und Buchautor Shraga Elam, der in Zürich lebt, gegen die Instrumentalisierung der leidvollen Geschichte seiner jüdischen Vorfahren im Zeichen dieses Geschäftsmodells. Elam bittet in einem Brief die Koordinierungsstelle «Erinnerungszeichen» in München, sie solle auf das Anbringen einer Gedenktafel an seine 1941 umgebrachten Grosseltern verzichten (siehe: Blog von Irmtrud Wojnak mit dem Brief von Shraga Elam):

«Seit Jahren bemühe ich mich um die Geschichte meiner in Bayern alteingesessenen Familie. Die initiierten Gedenktafeln finde ich allerdings völlig falsch, kontraproduktiv und verlogen. Wie haben meine Grosseltern diese Ehre verdient? Was haben sie Besonderes geleistet, außer von Nazis umgebracht zu werden? Warum sollen sie aus der Fülle von Opfern, die nicht nur aus Juden, anderen zahlreichen NS- und weiteren Opfern besteht, hervorgehoben werden?»

Und Elam fragt sich, ob mit dieser Erinnerungskultur nicht bloss ein «Arbeitsbeschaffungsprogramm für Historiker, Architekten und Künstler» geschaffen werde?

Juden, aber eben nicht Sinti und Roma

Während beispielsweise in Chemnitz faschistische Bewegungen zeitweise das Sagen in der Stadt haben, bemühen sich viele Erinnerungsarbeiterinnen und -arbeiter um eine widerspruchsfreie Geschichtsaufarbeitung und um deren ästhetisierte und – im Zeichen der deutschen Gründlichkeit – lückenlose Darstellung. Dabei werden bewusst oder unbewusst die Strukturen reproduziert, die eben gerade eine wichtige Grundlage für den Schrecken der Vergangenheit bildeten.

Der Daten-Sammelfleiss der Nazionalsozialisten liefere so eben gerade die Grundlage für einen «vollständigen» Erinnerungskult: Alle Opfer sind in bürokratischer Manier in Dokumenten verzeichnet, so dass ihrer aller gedacht werden kann. Allerdings wird häufig nur der erinnerungswürdigen Opfer gedacht: Juden, aber eben nicht beispielsweise Sinti und Roma.

Erinnerungskultur ohne Betroffenheit

Erinnerungskultur hat sich so verselbständigt und eine Blase gebildet, in der nur die vorkommen, die es «wert» sind, erwähnt zu werden. Erinnerungskultur, die als Perpetuum Mobile Ressourcen vernutzt, gleichzeitig aber keine Betroffenheit mehr hervorruft, wird so zu einem fragwürdigen Unterfangen, das eben die Strukturen reproduziert, welche historische Aufarbeitung eigentlich verhindern will.

Erinnerungskultur dieser Art besetzt aber auch den Raum der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Sie wirkt kontraproduktiv auf die kritische Aufarbeitung der Geschichte – und auch der Gegenwart.

Elam wird in diesem Zusammenhang konkret. Er wünscht, dass «z.B. die Akten des Bundesnachrichtendienstes über seine NS-Mitarbeiter endlich offengelegt» werden. Das wäre ihm lieber als Gedenk-Alibiübungen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine. Wolfgang Hafner ist Sozial- und Wirtschaftshistoriker.