Kommentar

kontertext: Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht!

Genossenschaftlicher Hintergrund, keine Verflechtung mit dem Goldhandel des Apartheid-Regimes in Südafrika: Dies sind zwei der Gründe, die Kunden einst zur Migrosbank lockten. Auch der Schreibende misstraute dem globalen Appetit der Branchenriesen. Mitte der 1980er Jahre vertraute er also das wenige, was er besass, einer Bank an, deren oranges M heimatlich anmuten mochte – damals war noch lebhaft in Erinnerung, wie Duttweilers Verkaufswagen die Regionen mit Erschwinglichem beglückt hatten.

Die konsumentenfreundliche Idee des Genossenschaftlichen und das Geschäft mit dem Geld: Eine Weile ging das einigermassen Hand in Hand. Die Bank war klein, im Auftritt diskret und eher beschränkt, was das Angebot betraf, eine Art geldwirtschaftlicher Nahversorger, kundendienlich und überschaubar. Wer Finanzakrobatik betreiben wollte, ging mit seiner Habe anderswo hin. Ausserdem – Orange verpflichtet – war das Institut auch preislich attraktiv. Die Berater:innen traten noch nicht wie enthemmte Gebrauchtwagenhändler im Massanzug auf.

Das Wort für dieses orange Gegenprogramm klingt bis heute angenehm: bodenständig. Ja, es war mir recht, Einleger eines nicht primär gewinnorientierten Unternehmens zu sein, das weder mit schmissiger Werbung auf Kundenfang ging noch den Hautgout des Luxuriösen pflegte wie die Privatbanken in Zürich und Genf.

Kundenvergrämung

Tempi passati. Kam die Migros Bank damals erfrischend uncool daher, ist sie heute die Cash Cow eines Nachfolge-Gebildes und lacht sich fast täglich ein hipperes Image an, mit TV-Clips und den üblichen Sprüchen der Online-Werbung – ein Crossover, an den selbst die involvierten Werbefuzzis nicht ernsthaft glauben werden. Wie soll ein Sellerieverkäufer plötzlich Street credibility bei der Generation Z erlangen?

Und was bedeutet dieses neue Image für den Geschäftsalltag? Dort habe ich das Nachsehen, sofern ich nicht sämtliche Bankgeschäfte über die App abwickeln, also all dasjenige selber besorgen will, was einst die Bank für mich tat.

Dem allem zum Trotz möchte ich eine Beratungsperson erreichen und wähle die gewohnte Nummer. Eine telefonische KI meldet sich in seidigem Ton. Sie möchte mich in Zukunft mittels Stimmanalyse identifizieren – das sei einfacher und sicherer für beide Seiten. Als ich ablehne, muss ich einen zeitraubenden Parcours von Sicherheitsfragen durchlaufen, bis endlich ein Mensch in einer Telefonzentrale mit belegter Stimme vorgibt, für mich da zu sein. Will ich nun in Echtzeit zu jener Fachkraft durchdringen, deren Nummer noch immer wie ein prähistorisches Relikt auf meinen Bankauszügen steht, höre ich sinngemäss eine der folgenden Dialogzeilen:

a) Es tut uns leid, Ihre Beraterin ist gerade nicht am Platz –

b) Es tut uns leid, Ihre Beraterin ist gerade auf einer anderen Linie besetzt –

c) Es tut uns leid, Ihr Berater ist krankheitsabwesend – was möchten Sie als nächstes tun?

Ich möchte als nächstes das Telefon zerstören und dann meine Bank. Stattdessen lege ich auf und gehe ins Netz. Denn es ist klar, wenn ich in einer Stunde, morgen oder in einer Woche nochmals anrufe, werde ich dasselbe zu hören bekommen. Dieses Institut möchte auf keinen Fall mit mir telefonieren.

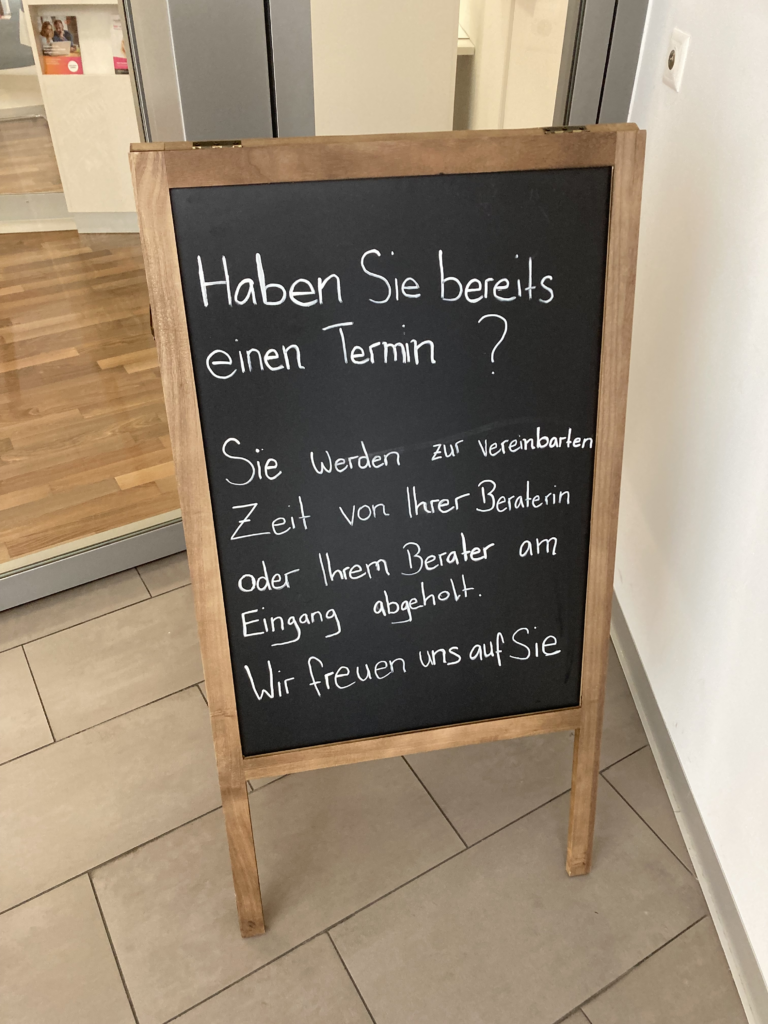

Im Netz lässt sich tatsächlich ein Termin vereinbaren, im alten Sinn des Wortes: zwei Menschen in einem Raum. Doch wehe dem, der diesen Traum wahrmachen will. Er muss damit rechnen, vor der zugesperrten Filiale einem jener improvisiert wirkenden Sandwichständer gegenüberzustehen, von denen Marco Diener neulich auf Infosperber berichte.

Herr B. sieht übernächtigt aus

Nicht einmal diesen Scherzartikel der Kundenvergrämung bekomme ich zu Gesicht. Ich stehe vor einer mit Sichtblenden verhüllten Glastür, beschriftet mit den neuen Öffnungszeiten. Die Devise lautet: «Nine to five kannst du knicken, ab Mittag machen wir den Laden dicht.»

Per Mail schaffe ich es, meinen Berater zu mobilisieren. Er kommt herabgestiegen aus seinem Büro, und es tut ihm aufrichtig leid – die Kolleg:innen haben bei Ladenschluss vergessen, jenes Abwimmel-Plakat vor die Tür zu stellen. Im Inneren schreiten wir daran vorbei. Es sieht aus, als würde hier hausgemachtes Eis feilgeboten.

Meinem Berater ist dies alles peinlich, und es ist an mir, ihn zu beruhigen: Ich sei ja nur des Geldes wegen hier, einer Nebensache im Leben. Herr B. nickt. Eifrig teilt er meine sämtlichen Bedenken. Die Exzesse im Investmentbanking findet er so widerwärtig wie ich. In Hongkong, London und New York regiere die Gier, wogegen es hier in der Provinz noch persönlich zugehe. Ich wage nicht, das zarte Pflänzchen seines Optimismus zu knicken und meine Erfahrungen mit seinem Institut zu schildern.

Herr B. sieht übernächtigt aus. Die Kollegin sei in der Herzklinik und werde heuer nicht mehr zurückkehren. Er weist vage auf die Wand hinter sich. Auch er scheint die ersten Brustschmerzen zu verspüren, so verkrümmt, wie er mir gegenübersitzt. Schon mit seinem eigenen Pensum überlastet, muss er nun auch noch die Portefeuilles der einstigen Kolleg:innen übernehmen – es herrscht Einstellungsstopp, obwohl das Personal offenbar in Scharen flieht.

Herr B. harrt aus. Er möchte mein Fels in der Brandung der Finanzmärkte sein. Man hat ihm Aufstiegschancen versprochen und eine englische Bezeichnung für seine Position kreiert – vielleicht als Anerkennung dafür, dass er dem Reformdruck aus der Teppichetage widersteht und allein durch seine Leibesfülle befähigt ist, aufgebrachte Kund:innen zu beruhigen.

Obwohl er weiss, dass ich von sowas die Hände lasse, versucht er mir seit Jahr und Tag jene Zertifikate aufzuschwatzen, die von der Leitung zum Renditeinstrument Nummer eins erklärt worden sind – Rendite für die Bank. Nicht nur die emittierenden Stellen stossen sich an diesen Basketprodukten gesund, auch bei der vermittelnden Bank fallen satte Retrozessionen an. Einfache Bankgeschäfte sind out. Sie werden durch überhöhte Gebühren bekämpft. In einer schwachen Minute hat Herr B. mir gestanden, sein Berufsstand sei im Begriff, sich vom Beraten zum Verkaufen ‹weiterzuentwickeln›.

Das shareholder-kritische orange M mag im Detailhandel noch da und dort leuchten, doch über diesem Institut ist es erloschen. Nach einer halben Stunde kommen Herr B. und ich zum Schluss: Wir unternehmen nichts. Meine Bank und ich gehen unverrichteter Dinge auseinander – zu verschieden die Auffassungen. Das einzige, was bis auf weiteres zwischen uns fliesst, sind somit die Gebühren, die ich nicht eigentlich bezahle – die Bank ist so frei, sie selber abzubuchen. Den Rest suche man im Kleingedruckten.

Digitale Dickichte

Was vom duttweilerschen Geist verblieben ist: der freundliche Handschlag zwischen zwei Männern mittleren Alters. Nur etwas verbindet sie noch: Ein Gefühl der Abgeschlagenheit, wie auch Kafka es hätte beschreiben können. Beide warten sie darauf, dass Algorithmen ihnen die letzten Aktivposten aus der Hand nehmen. Bis dahin sehen sie sich einmal jährlich, um mit wachsender Entgeisterung die Fieberkurven auf den Bildschirmen zu betrachten.

Bewegt sich an dieser Beziehung noch etwas? Ja, die administrativen Hürden nehmen Jahr für Jahr zu. Inzwischen sind die Dickichte zwischen Hauptsitz, Filiale und mir so undurchdringlich, wie einst Gottes Wege unerforschlich waren. Unsere Kommunikation wird dominiert vom Satz: «Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht!»

Warum sehe ich meinen Berater überhaupt noch? Womöglich, weil er mir bei allen Differenzen noch immer lieber ist als sein Avatar. Er schaut mich an, er hat eine Beziehung zur serbelnden Topfpflanze im Besprechungsraum – vielleicht ist er der letzte, der sie noch giesst. Vielleicht ist er der letzte seiner Art, und die Silhouetten, die ich im Milchglas zwischen den Bürokabinen sah, sind nur Projektionen. Eines steht fest: In Zukunft werde ich nicht mehr die Inititative ergreifen, sondern warten, bis das Institut, das einst meine Bank war, ‹auf mich zukommt›. Denn genau das will man wohl erreichen, wenn man mich bittet, nicht zu antworten: Der Zeitpunkt soll für das Unternehmen passen, nicht für den Kunden.

Wäre ich in der Position, Herrn B. Ratschläge zu erteilen, würde ich ihm nahelegen, hausgemachtes Eis zu verkaufen. Auf das Ansteigen der Temperaturen ist ja Verlass, anders als auf die Hausse an den Aktienmärkten. Abgerechnet wird am Schluss.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine. Unter «kontertext» schreibt eine externe Gruppe von Autorinnen und Autoren. Sie greift Beiträge aus Medien auf, widerspricht aus journalistischen oder sprachlichen Gründen und reflektiert Diskurse der Politik und der Kultur. Zurzeit schreiben regelmässig Silvia Henke, Mathias Knauer, Michel Mettler, Felix Schneider und Beat Sterchi.

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Mache ähnliches Beispiel mit Liegenschaftsverwaltungen, mit Versicherungen, Support- und ‹Dienstleistung›-Anbietern jeglicher Art.

Nicht nur Herr Mettler ist gefrustet; er hat mein Mitgefühl ..

Den Wahnsinn toll beschrieben, gratuliere! Herzlichen Dank für diesen lustigen Artikel. Je weniger persönlich das Bankgeschäft ist, desto austauschbarer sind die Geld-Institute. Ich persönlich achte schon heute vor allem auf schöne Corporate Designs.

Lieber Michel, für mich gibt es drei Sorten von Berufsmenschen und deren Institutionen, die dafür bekannt sind, aus meinem wenigen Geld noch mehr Geld zu machen: die Banken (wohin soll ich mit meinem Geld, das Kopfkissen ist voll?), die Versicherer (sicher, sicherer, totsicher, über-versichert) und die Anwälte (dein Freund und Helfer, wenn du zahlst). Wie wir in unserer Jugend sagten «Trau keinem über dreissig», sage ich heute – klingt wahnsinnig abgeklärt, huch – : Trau keinem Banker, keinem Versicherer, traue keinem Justizmenschen. Ihre Masken der Freundlichkeit und Nettigkeit sind leicht durchschaubar.

Die gute Nachricht: Banking is essential. Banks are not. Bill Gates 2009.

Ich habe mich seit längerer Zeit dank Digitalisierung von den Bänksters gelöst. Die versuchen ohnehin nur, mich über den Tisch zu ziehen und mir die entstehende Hitze als Nestwärme zu verkaufen.

Eloquent !

Selten einen literarischen Text gelesen, der zugleich das Verschwinden jeglicher persönlichen Beratung thematisiert.

Seit ich in diesem Dorf lebe sind vom Grundbuch bis zur Telefonkabine zirka 30 Dienstleistungen, Ämter und Einkaufsmöglichkeiten verschwunden. Hier zahlte die örtliche Raiffeisenbank einem Bauern ohne Konto, schon mal am Küchentisch, 15 000 Franken Subventionen aus.

Jetzt ist der Raiffeisensitz 16 Postautohaltstellen weit weg. UND ES GIBT DORT KEIN BARGELD !

Aber ich freue mich diebisch, dass sämtliche Kritik, ununterbrochen auf den einten orangschen Riesen niederprasselt.