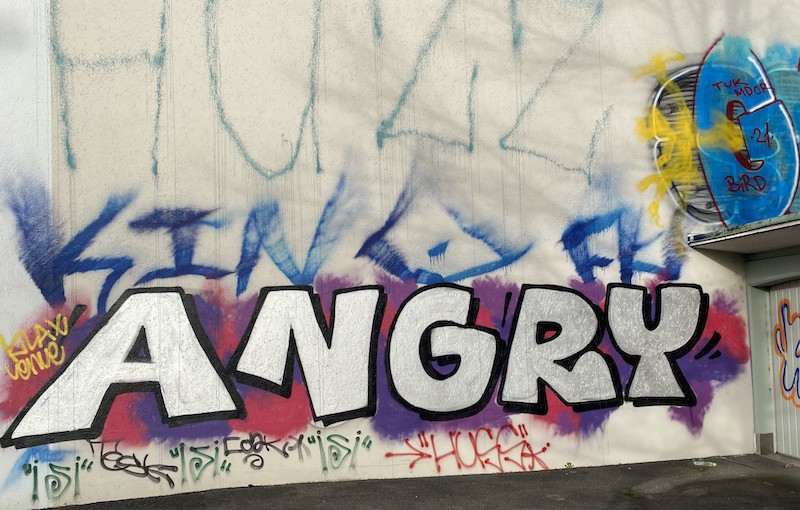

In Lars wächst die Wut

Red. Infosperber hat die Geschichte von Lars in drei Teilen publiziert. Er stiess auf ein ungewöhnlich grosses Echo. Deshalb hier noch einmal der gesamte Text. Und hier als Download.

_____________________

Wird Lars nach seinem Beruf gefragt, sagt er wahrheitsgetreu: Dreher. Noch immer schwingt ein Echo des alten Berufsstolzes mit, obwohl der Werkstattalltag ganz anders aussieht. Eigentlich stimmt die Bezeichnung nicht mehr. Mit CNC, dem elektronischen Verfahren zur Steuerung von Werkzeugmaschinen, ist alles anders geworden, der Mensch ist für die Maschine da, nicht umgekehrt. Steigt die aus, steht alles still, fehlt dagegen Lars, läuft das meiste weiter wie zuvor. Das grosse Rad muss in Bewegung bleiben, ein Dreher ist ersetzbar, die Steuerungstechnik nicht. Lars weiss, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch seine Arbeit von Greifarmen verrichtet wird, auf den Zehntelmillimeter genau, Tag und Nacht, bei jeder Temperatur.

I Die angezogene Spassbremse

Früher hat man ihm nachgesagt, seine Schweissnähte seien die schönsten, wenn es denn mal etwas zu schweissen gab. Da war Dreher ein angesehener Beruf – nichts, worauf man sich etwas einbilden musste, aber doch etwas Respektables. Darum legte man Wert auf die Berufsbezeichnung, einige liessen sie sogar ins Telefonbuch schreiben. Heute gibt es kein Telefonbuch mehr, und in der Firma wird Lars behandelt, als wäre er nur teurer Ballast. Er ist ein Kostenfaktor, geduldet, solange die Roboter noch nicht zu dem ertüchtigt sind, was er kann, übrigens mühsam erlernt über längere Zeit.

«Der Roboter kriegt keinen Schnupfen», hat der Chef gesagt. Krankwerden ist also keine Option für einen Dreher – liest Lars doch mal etwas auf, findet er in der Apotheke zwei Fantasieposten auf der Rechnung: «Medikamenten-Check» und «Bezugs-Check», als Strafe fürs Vorweisen eines Rezepts. Was das sein soll, kapiert kein vernünftiger Mensch. Lars weiss nur: Ende des Monats kriegt er keinen Lohn-Check draufgepackt, sondern Abzüge, dass die Ohren wackeln.

Lars haut nicht über die Stränge, er trägt Kleider von der Stange, sieht die Gratis-Sender, kauft Dutzendprodukte in Aktion, er hat keine teuren Hobbies, und die Kneipenabende sind gestrichen, seit Stine und er sich freitagabends bekochen. Zum Glück gibt’s das Problem Foodwaste, so weiss Lars, warum er jeden zweiten Abend Resten isst.

So lebt es sich mit angezogener Spassbremse. Dass sein Sender keinen europäischen Clubfussball mehr zeigt, hat er verschmerzt, so wie er weiter Empfangsgebühren bezahlt für Dinge, die er sich nie ansehen würde: weinende Tennis-Millionäre bei der Siegerehrung oder Kunstsendungen, in denen besprochen wird, ob ein Mensch eine Topfpflanze oder ob eine Topfpflanze ein Mensch sein kann. Und dazwischen das Dauergewitter der Werbung, wo tausend nutzlose Dinge gefeiert werden, die sein Budget bedrohen. (Er spart ja nicht für Tauchurlaub in Costa Rica, sondern für die Steuern.)

Kein Wunder, werden die Mattscheibenzeiten länger. Manchmal fragt sich Lars, ob eigentlich noch er entscheidet über sein Leben – oder ob es an seiner Stelle der Geldbeutel tut. Alles an seinem Verhalten kommt ihm vorgespurt vor, von der Werbung suggeriert, von Gesetzen abgesteckt und vom Budget beschnitten: Kurzurlaub, Fast Fashion, Dutzendfutter und Billigwein. Sport, Drama, seichte Pointen und True Crime. Fettarme Nahrung, leichte Musik und Safer Sex – das übliche Programm. Lars führt eine DIN-A4-Existenz. Sogar sein Kinn sieht bald so aus wie das in der Aftershave-Werbung – schaut er sich noch länger diese Windel-Spots an, wird er inkontinent. Über diesen Spruch hat Stine gelacht und gesagt, er solle doch Comedy machen. Sie hat auf das dunkle Bullauge des Fernsehers gezeigt und gesagt: «Was die da bieten, kannst du auch.»

Einen über den Durst

Ja, vielleicht kann er das auch, aber will er es denn? Lars erinnert sich an den Staatskundeunterricht. Da hat der Lehrer stolz verkündet: «Dies ist ein freies Land, es besteht Chancengleichheit.» Der Lehrer war Sohn eines Lehrers, betonte aber, dass auch Kinder von Nichtlehrern Lehrer werden könnten. Einmal hat er Lars angeschaut und gesagt: «Obwohl deine Mutter Näherin ist, kannst du studieren, wenn du dich genug am Riemen reisst.»

Dieses «Obwohl» findet Lars heute beleidigend. Seine Mutter war eine patente Frau, sie hat das Beste aus ihrer Lage gemacht. Und Lars hat sich angestrengt, um sie stolz zu machen. Aber in Kneipen hat er sich wohler gefühlt als in den Fressbeizen der Neureichen. Er hat immer die Nähe von Menschen gesucht, die seine Sprache sprachen, so wie Stine, so wie die Werkstattkollegen. Das waren oft Habenichtse wie er. Er mag weder gestelzte Ausdrucksweisen noch gelecktes Auftreten. Ein einziges Mal in seinem Leben hat Lars eine Krawatte getragen: an der Beerdigung seiner Mutter.

Und doch hadert er heute mit seinem Lohn. Er reicht nirgends hin, obwohl Lars sich am Riemen gerissen hat, wie der Lehrer es verlangt hatte. Aber besser, man hält die Klappe – wer sich beschwert, muss mit Nachteilen rechnen. «Das ist die alte Geschichte vom Kaninchen und der Schlange», sagt Toni, der Werkstattchef. «Und glaub bloss nicht, was die von der Gewerkschaft erzählen. Die kochen nur ihr eigenes Süppchen.» Wer Forderungen stellt, ist vorgemerkt und könnte der Erste sein, den man schasst, wenn es mit der Bude abwärts geht. Und es geht ja schon abwärts. «Der Chinese schläft nicht», warnt der Patron bei jeder Gelegenheit. «Die Produkte des Chinesen gehen zwar schneller kaputt, trotzdem verdrängen sie uns vom Markt.» Am Firmenessen kamen dann Durchhalteparolen, aber erst nach dem dritten Glas.

Einen über den Durst zu trinken, auch ein Rezept, das immer weniger aufgeht. Von allen Seiten prasseln Gesundheitsempfehlungen auf Lars ein. Neulich hat ein Fernsehdoktor das Feierabendbier mit Asbest verglichen: eine Zeitbombe, absolut tödlich! Greift Lars nach seinem Lieblingsmüsli, sieht er zuerst diese neuen Warnkleber: Achtung, Zucker! Lebensgefahr! Nicht mal etwas Süsses darf man sich gönnen. Aber keine Angst, ausser Stine sorgt sich niemand wirklich um seine Gesundheit. Es geht nicht darum, wie er sich fühlt – man sorgt sich um die Kosten, die er verursachen könnte, und möchte, dass er seine Leistung bringt. Das System sieht ihn als Rädchen im Getriebe, nicht als Person.

Das Kontaktformular ausfüllen

Nur wenn’s um die Begleichung von Rechnungen geht, ist er persönlich angesprochen: Nun kennt man auf einmal seinen Namen und weiss, wo er wohnt. Weil er ab und zu mal einen Zahlungstermin verpasst, legt man eine Broschüre bei, mit Piktogrammen garniert, als wäre er geistig behindert: «Unverbindliche Schuldenberatung». Will Lars sich aber gegen den Verzugszins wehren, statt mit Leuten zu quatschen, die ihm «helfen» wollen, findet er weder Adresse noch Telefonnummer. Stattdessen soll er das «Kontaktformular» ausfüllen und dann warten, bis man auf ihn zukommt – bis die Schlange Zeit findet, sich mit einem Kaninchen namens Lars zu befassen.

Lars hält sich für einen friedliebenden Menschen. Die Mutter hat ihm Hilfsbereitschaft beigebracht. Wenn die da oben nur für sich selber schauen, dann hilf deinesgleichen, hat sie gesagt. Heute wird von «Solidarität» geschwafelt und von «Lastenausgleich», während die Multis alles, was geht, nach Polen auslagern, um noch ein paar weitere Rappen rauszuquetschen. Marge nennt sich das in deren Sprache.

Ja, Lars hält sich für einen friedlichen Menschen, aber er spürt, wie in seinem Innern ein Mitbewohner heranwächst, der sich von der Galle ernährt, die Lars produziert. Es ist die Wut, die noch nicht genau weiss, worauf sie sich richten soll, ausser auf sich selbst und seinesgleichen.

II Vom Zinse verweht

Die Leasingraten für den Wagen sind derart gestiegen, dass Lars eine halbe Stunde opfert, um seinen Berater zu erreichen. «Herr Plüss ist nicht mehr bei uns», sagt nach vielen Anläufen die Dame. Dann stellt sie sich mit den Worten vor: «Ich bin gerne für Sie da.»

Reizend gesagt. Auf Lars’ Frage erklärt sie, in seinem Vertrag gebe es eine Klausel, derzufolge… Schon schwindet seine Aufmerksamkeit. Es geht um die Laufzeit seiner Police, den Libor-Zinssatz und etwas, das sie «regulatorisches Umfeld» nennt. Solches Fachchinesisch sorgt verlässlich dafür, dass Lars den Elan verliert, der Sache auf den Grund zu gehen. Und das dürfte auch der Zweck der Übung sein. «Bezahlen und verschmerzen», pflegte seine Mutter zu sagen, wenn sie am Monatsende die Scheine aus der Lohntüte auf kleine Couverts verteilte.

Er hat die Rechnung auch seiner Freundin gezeigt. Stine rät ihm schon länger, ein kleineres Modell zu fahren – er lege damit ja nur noch die paar Kilometer zur Arbeit zurück. Aber Lars hängt an diesem Wagen, egal wie teuer er ihn kommt. Der Geruch der Sitze, das Brummen des Motors, das alles ist Teil jenes guten Lebens, das er nicht mehr führt – wie das eigentlich gekommen ist, weiss er nicht so genau.

Das Auto ist nicht die einzige Baustelle, auch die Miete kennt nur eine Richtung. Als im Vorjahr von Zinssenkungen die Rede war, hat Lars eine Anfrage über das Kontaktformular gestartet, aber die Verwaltung hat nie reagiert. Als er anrief, schützte die Sachbearbeiterin IT-Probleme vor und erklärte sich für unzuständig. Wenig später kam postalisch die Info, man gedenke zu renovieren: Nasszellen und Küchen. Es werde zu keinen Kündigungen, aber zu Preisanpassungen kommen.

«Preisanpassungen», ein nettes Wort für den Raubzug auf Lars’ Geldbeutel. Ob er überhaupt eine neue Küche will, hat keiner gefragt. Auch der Strom ist längst ein Problem, obwohl er sparsam zu leben versucht. Würde er aktuelle neben ältere Rechnungen legen, stünde sein Herz still. Anschlussgebühr, Netzentgelt, Durchleitungskosten, Investitionszuschlag: Die Abrechnung kommt so verwirrlich daher, dass jeder Nichtbürolist die Segel streicht.

Neulich ging eine Meldung über die Boni der Stromhändler durch die Medien. Die sollen sich mit Spekulationen am Spotmarkt eine goldene Nase verdienen. Lars hat keine Ahnung, was ein Spotmarkt ist, aber eines ist sicher: Auch hier steht er an der Basis der Nahrungskette. Als vor drei Jahren der Russe losschlug, sind die internationalen Preise sprunghaft gestiegen – geschenkt. Aber seither sind sie wieder gesunken. Offenbar gibt es tausend Gründe, dies nicht an die Endverbraucher weiterzugeben; und keiner von den Politikern, die behaupten, für die einfachen Leute da zu sein, tut etwas.

Lars hat den Eindruck, diese Konzerne verfolgten alle dasselbe Prinzip: Nach oben anpassen, nach unten aussitzen, bis den Protestierenden die Luft ausgeht. Wer wohl den längeren Atem hat? Niedliche Frage. Die «Freiheitlichen» halten sich in der Sache auffallend still – man ist der Depp, egal wie man wählt.

Protest-Folklore

In der Firma erzählen viele die gleiche Geschichte: Ihre Eltern haben mit Gusto links gewählt. Selber sind die Kollegen fast alle übergelaufen, wohin auch immer, früher oder später. Viele gehen erst gar nicht mehr zur Urne – und sehen sich dann in der Zeitung als Politikverdrossene taxiert, als Leute, die zu dumm sind für die Komplexitäten der heutigen Politik. Echt motivierend.

Der Werkstattchef meint, die Roten machten nur noch Protest-Folklore. Bald ist Lars der Einzige, der da noch Mitgliederbeiträge bezahlt, obwohl er sich in dem Verein nicht mehr heimisch fühlt. Viele Parteikader sind Anwälte und Ingenieure und leben in Neureichenquartieren oder an unerschwinglichen innenstädtischen Lagen. Geht Lars dort auf Parkplatzsuche, sieht er ihre Vollstromer auf den Vorzugsplätzen stehen.

An der letzten Betriebsversammlung hat ein hohes Gewerkschafts-Tier eine Rede geschwungen. Der sah genau so geleckt aus wie die Firmenbosse, die ab und zu mit einem Grüppchen von Hofschreibern durch die Werkhalle streifen. Sogar der Werkstattchef hat nachher gesagt: «Der kann eine Beisszange nicht von einer Flachzange unterscheiden.» Und sie haben gelacht, obwohl das doch zum Weinen ist. Die Familien vieler Arbeitskollegen müssen auf die Sommerferien verzichten, während der CEO der Grossbank Millionen einsackt – und Lars’ Partei legt Gendersternchen unters Sprachmikroskop. Nicht, dass Urlaub ein Menschenrecht wäre, aber er fragt sich, wo da die Gerechtigkeit bleibt.

Wen also soll er wählen? Denn wählen wird er, das hat er seiner Mutter versprochen. «Wenn Leute wie wir schon mitreden dürfen, sollten wir auch das Maul aufmachen», hat sie gesagt. «Es wird uns noch früh genug gestopft.»

Kurt Irgendwer

Lars sieht sich in seiner Küche um. Soll also alles raus: Fliesen, Armaturen, Geräte. Obwohl’s noch prima funktioniert. Von wegen nachhaltig. Lars kocht selten, und wenn, dann ohne Aufwand. Aber das interessiert keinen, das geht wohl nicht einmal in die Statistik ein. Er ist ein Bagatellfall, seit er auf dieser Welt ist. Um mit dem Anwalt zu kommen, fehlt ihm das Geld. Man müsste mit anderen zusammenspannen, aber in der Siedlung starren sich die Mieter nur mürrisch an oder machen sich mit Waschküchenkram das Leben schwer. Mit den Etagennachbarn kann man kaum reden – die einen sprechen kein Deutsch, die anderen sind so alt, dass sie mit ihren Fernsehern die halbe Etage beschallen. Zu denen dringt man in Zimmerlautstärke nicht vor.

Dem Mieterverband ist Lars vor kurzem beigetreten, Stine hat ihm dazu geraten, aber da muss man zwei Jahre Mitglied sein, um Anspruch auf Rechtsbeistand zu haben. Auch hier also gilt: Ausser Spesen nichts gewesen.

Einer, der sich Mieterschützer nennt, Kurt Irgendwer, hat neulich eine grosse Quartierrede geschwungen und Abhilfe versprochen. Passiert ist nichts. Im Ständerat soll er sich für Windturbinen im Jura eingesetzt haben, dort, wo Lars gern auf Radtouren geht. Der Typ sei gefährlich, sagt Stine: «Ein Saubermann, kungelt mit Baumultis und Pensionskassen. Unsere Sorgen kümmern den einen Dreck, obwohl er behauptet, Christ zu sein.»

Christ, Moslem oder Buddhist, Lars ist es egal. Nur Lobbyist geht nicht. Im Interview hat dieser Kurt Irgendwer behauptet, «in der Mitte» zu stehen. Dass es dort Platz für einen wie ihn gibt, glaubt Lars nicht. Wenn also diese Feigenblatt-Partei keine Heimat für ihn ist und die Linke nicht mehr seine Sprache spricht, wen soll er dann wählen? Grüne etwa, die ihm erklären wollen, wie man auch mit einem Sparbudget nachhaltigen Urlaub macht? Oder wird es soweit kommen, dass er bei der einstigen Bauernpartei landet, die den Eindruck erweckt, sie vertrete «das Volk», aber von Milliardären finanziert wird?

Dieser Gedanke ist Lars unerträglich. Er will alles sein, nur kein Protestwähler. Er kennt diese Leute gut genug. Die möchten wieder so leben wie vor zweihundert Jahren – mit eigener Quelle, ohne Impfschutz, Bier vom Fass und die Frau am Herd, selbstgeschlagenes Holz verfeuernd im Kampf gegen den Brüsseler Vogt. Dabei hängen sie mehr am Handy als sonstwer, und von Flugscham keine Spur. Mit einigen davon steht Lars auf der Tribüne der Arbeiter-Elf, während die Ehefrauen die Mittelaltermärkte abklappern…

Lars legt die Strom-, die Miet- und die Leasingrechnung auf den Stapel und sagt bei sich selbst: Weder wirst du dich auf einen dieser Bildschirmberufe umschulen lassen, noch wirst du das Kochen lernen, nur weil man dir eine Edelküche hinklotzen will. Du wirst weiter deine Radtouren im Jura machen, auch wenn über den Bäumen die Rotorblätter wummern, wirst weiter deine Karre fahren, egal wie gehässig dich die Genossen von ihren hippen Bikes herunter anstarren.

Bist du damit schon jener Wutbürger, über den die Klugscheisser sich in Talkshows Abend für Abend das Maul zerreissen? Und wenn schon. Man wird wohl noch aussprechen dürfen, was einen beschäftigt.

III Noch nicht verheilt

Post vom Arbeitgeber, sowas fischt man an einem Zwölften ungern aus dem Kasten. Kann ja eigentlich nur die Kündigung sein. Stattdessen liest Lars, dass er ab sofort keinen ausgedruckten Lohnausweis mehr bekommt. Auf einem neu geschaffenen Portal soll er sich einloggen, um alles herunterzuladen, was er für die Steuererklärung braucht.

Wieder einmal soll er den Job jener Bürofritzen tun, von denen man sich ohnehin fragt, wozu sie eigentlich gut sind. Etwa, um einen Werktätigen wie Lars mit solchem Kram zu belasten?

Im Treppenhaus stampft er auf. Das schmerzt – die Fussentzündung ist noch nicht verheilt. Um die Prämien zu zügeln, hat er seine Franchise derart hochgeschraubt, dass er bald nicht mehr weiss, wie eine Arztpraxis von innen aussieht. Letzten Mai liess er seinen Fuss erst röntgen, als bereits der Knochen befallen war. Und der Doktor hat ein Gesicht gemacht, als wäre Lars selber schuld, wenn ein bekiffter Azubi ihm über den Fuss fährt.

«Dafür lassen andere sich die Hamsterbacken liften, um etwas fürs Sozialprodukt zu tun – auf Kosten der Allgemeinheit», so ungefähr hat er geantwortet, und der Doktor hat ziemlich betreten aus seinem weissen Kittel geguckt.

Zum Beispiel diese Kunstturn-Familie von der dritten Etage: Die Kids sind dauerverletzt, und auch die Mutter fährt fast wöchentlich mit ihrem SUV zur Quartierpraxis, obwohl sie für den Stufenbarren wohl zu fett ist. Kein Wunder, explodieren die Prämien, wenn die Leute für jeden Mückenschiss eine Zweitmeinung einholen.

Zürcher Preise

Lars knallt den Wisch mit dem Login-Kram auf den Küchentisch. Service um Service wird eingestellt, und auf Merkblättern wird erklärt, warum das zum Vorteil des Endkunden sein soll. Ja, Endkunde, das könnte er sich mal auf den Grabstein ritzen lassen: So wie der unbekannte Soldat, der seinen Namen auf dem Schlachtfeld liess, gibt er den seinen ab im Umgang mit der Bürokratie.

Lars öffnet ein Fenster, er braucht frische Luft. Vor den Fenstern pfeifen frohgemut die paar Vögel, die noch übrig sind, seit die Verwaltung ohne Vorwarnung die beiden Birken fällen liess. Der Frühling, die schönste Jahreszeit. Bald Mai, der Wonnemonat. Kann ja heiter werden, etwa, wenn man ein Benutzerkonto eröffnen soll. Anmeldenamen, Passwörter und Zugangscodes verfilzen sich in Lars’ Kopf zu einem Gespinst, das ihn bis in die Träume verfolgt. Die neue Krankenkasse, zu der er nur übergelaufen ist, um ein paar Zerquetschte zu sparen, hofft offenbar, dass er von vornherein auf seine Ansprüche verzichtet, nur weil ihm dieser Computerkram über den Kopf wächst. So zumindest versteht er diese Seite, wo man Kosten rückfordern kann. Ständig stürzt sie ab oder gibt Fehlermeldungen aus.

Nein, er wird keine weitere App laden, auch nach der tausendsten Aufforderung nicht. Egal was die Erschwernisse sind, die man ihm aufbürdet, Gebühren für die Papierrechnung, die Stunden in der Hotline und den Aufpreis fürs Schaltergeschäft. Lieber lässt er sich weiter abzocken, als diesen Online-Wahn mitzumachen.

Hinaus an den Rand

Lars’ Idee, die Digitalisierung sei ein Werk Goliaths, um die Davide dieser Welt über den Tisch zu ziehen, hält Stine für ein Hirngespinst. Sie findet, er sei ein wenig paranoid. Ist er nicht. Lars ist ohne Dachschaden aus der Pandemie hervorgegangen. Trotzdem glaubt er, dass Menschen wie Stine und er abgedrängt werden sollen, irgendwo hinaus an den Rand, wo die Mundfäule herrscht, wo man Dauerwerbesendungen schaut, seine Kinder prügelt und aus dem Pappteller isst.

Uruguay, Lappland oder Patagonien wären Länder für ihn. Aber was müsste er als Auswanderungswilliger tun? Formulare einreichen. Und die gibt’s nur im Internet – die musst du erst mal finden, ausfüllen, ausdrucken, einscannen und im richtigen Dateiformat einsenden. Vertippst du dich nur ein einziges Mal, beginnt der Tanz von vorn. Lars sieht die Dialogzeilen vor sich: Ungültige Eingabe oder: Fehler 734-1. Bitte versuchen Sie es erneut. Er sieht sich am Laptop sitzen, auf Links klicken, rechnergenerierte Passwörter kopieren, Dateiformate umwandeln und hoffen, dass am Ende das ersehnte Dialogfeld erscheint: Vorgang abgeschlossen. Wenn er auch nur kurz an diesen Mist denkt, begräbt er alle Träume von einem Blockhaus in Ontario und ist froh, wirft man ihn hier in Wil nicht aus seiner Altbauwohnung.

Nur wer nicht bei Trost ist, lebt aus freien Stücken in Wil. Auch Lars lebt nur hier, weil er sich die städtischen Preise nicht leisten kann. Zwar sagt Stine, in Zürich gäbe es in seinem Job auch mehr Lohn, aber wo liesse sich das überprüfen? Auf irgendeiner Statistikseite des Bundes wohl. Auch da: Datendickicht, so weit der Clickfinger reicht. Lars ist kein Zahlenmensch. Er googelt oft, hat aber nicht den Eindruck, davon schlauer zu werden. Eher gibt er da Daten preis, damit man ihn noch akkurater mit Spam zumüllen kann.

«Man», sagt Stine, «wen meinst du damit? Es gibt keinen Kerl, der irgendwo im Hochhaus des Datenriesen sitzt und dich be-spamt. Du bist als Person nicht gemeint.»

In einer durchgepreisten Welt

Genau das ist auch Lars’ Eindruck. Er ist ein Rädchen im System. Dieses System wird aus Bürogebäuden bewirtschaftet, Türmen, die ihre Schatten auf die Altbauten werfen, in denen einer wie er wohnt. Schon im Frühherbst fühlt sich das manchmal winterlich an: Die teureren Blöcke mit Fernsicht und mehr Sonne werfen schon ab drei ihre Schatten über seinen Zwergbalkon, und bald wird es drinnen so düster, dass man Licht anmachen muss. Nein, niemand hat ihm mit Absicht das Feierabendbier verbaut, aber das Tarifsystem dieser durchgepreisten Welt sorgt genau dafür: dass Leute mit mehr Kleingeld ihm in der Sonne stehen.

Lars’ Lebensgefühl ist nicht: Gemeinsam mit anderen bin ich Teil jener Mehrheit, die das Leben in diesem Land bestimmt, sondern: Ich stehe einer Grossmacht gegenüber, einem System der Verwaltung, komplex, blutleer, meinem Zugriff entzogen. Es ist schwer durchschaubar, es kommt auf mich zu, wenn es etwas von mir braucht – brauche ich etwas von ihm, erklärt es sich für unzuständig oder baut technische Hürden auf.

Lars kann es nicht genau benennen, er hat nur so ein Gefühl, dass es auf diesen Hauptsitzen, Ämtern und Fachstellen eben doch ein «Team Verarsche» gibt, das die grossflächige Gängelung des Fussvolks betreibt. Einer wie er soll zur Tränke geführt und dann abgemelkt werden wie ein Stück Vieh im Stall der Wertschöpfung.

Aber bestimmt hat Stine recht: Das bildet er sich nur ein. Er bereitet sich wohl auf die Klapse vor, sieht Zusammenhänge, wo’s keine gibt. Er, der Abgehängte, der bildungsschwache Provinzler, Verschwörungstheoretiker und Ultra in der Südkurve. Einer, der Globuli schluckt, Genozide leugnet und eines Tages mit dem SUV in eine Menschenmenge rast.

Der Seuchenzug der Unzufriedenen

Nein, so wie gewisse Edelfedern in der Presse den Wutbürger beschreiben, ist er nicht. Und doch ist er zornig und weiss nicht wohin mit diesem Ohnmachtsgefühl. Er beneidet nicht die Reichen, ihre Lebensweise interessiert ihn wenig, er ist kein Leser der Regenbogengazetten – aber der Eindruck, missachtet zu werden und auf keinen grünen Zweig zu kommen, nagt an ihm. Er macht ihn ungeniessbar als Sohn, als Nachbarn, als Geliebten. Und so ist er irgendwann eben doch geworden, was er nie sein wollte: ein schäumender Zwerg, der im Treppenhaus grimassiert, unsichtbaren Instanzen den Finger zeigt, nachts von blutigen Ritualen und Feuersbrünsten träumt und sich insgeheim freut, wenn ein paar Kinder im Quartier die Nobelkarosse des Grundstückspekulanten zerkratzen.

Das Freiheitsversprechen, das Wohlfahrtsversprechen, das Gesundheitsversprechen, das Vorsorgeversprechen, das Sicherheitsversprechen: Jedes dieser Bündnisse zwischen ihm und dem Staat kommt Lars wie ein Hohn vor, wenn er seinen Alltag betrachtet. Wenn er, so wie heute Morgen, gegen den defekten Fahrscheinautomaten kickt. Wenn er als Atheist Gott verwünscht, weil ausgerechnet zu Feierabend die S-Bahn ausfällt. Wenn er auf die Chipspackung einprügelt, weil seine Mannschaft vom Nobelverein gnadenlos ausgekontert wird. Wenn er seinen Zorn am tamilischen Hausmeister auslässt, der kaum Deutsch versteht und den er eigentlich mag – ist er dann schon Teil jenes dunklen Seuchenzugs der Unzufriedenen, von denen überall zu lesen ist, sie würden «die Demokratie» zersetzen? Ist er eine menschliche Zeitbombe, ein Restrisiko der offenen Gesellschaft, jener Gefährder, vor dem die Neunmalklugen warnen wie vor einem Neophyten, der im Gärtchen des Mittelstands schützenswerte Pflanzen bedroht?

Nein, nein, nein. Noch ist sein Zorn ein makelloses Ei in seinem Innern. Noch ist kein Schnabel durch die dünne, unschuldsweisse Schale gebrochen. Aber vielleicht wäre Lars’ Atem wieder befreiter, wenn das bald geschähe.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine. Unter «kontertext» schreibt eine externe Gruppe von Autorinnen und Autoren. Sie greift Beiträge aus Medien auf, widerspricht aus journalistischen oder sprachlichen Gründen und reflektiert Diskurse der Politik und der Kultur. Zurzeit schreiben regelmässig Silvia Henke, Mathias Knauer, Michel Mettler, Felix Schneider und Beat Sterchi.

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Ihre Meinung

Lade Eingabefeld...