Islamische Fundamentalisten gleichen Sekten

Frage: Talibs, Wahhabiten, Jihadisten, Salafisten und andere Extremisten seien Minderheiten, heisst es. Gefährlich sind sie trotzdem.

Reinhard Schulze: Jede Gruppe, ganz gleich ob religiös oder nicht religiös, die für sich reklamiert, zu Gewalt und zu Zwangsmassnahmen legitimiert zu sein, ist für eine bestehende Ordnung gefährlich. Das Spektrum solcher Gruppen ist im islamischen Kontext breit gefächert, jede Gruppe für sich stellt natürlich nur eine Minderheit im Gesamtgefüge muslimischer Gemeinschaften dar. Diese Marginalität gilt nicht für die Taliban oder für bestimmte wahhabitische Gemeinschaften in Saudi-Arabien. Gefährlich werden diese Gruppen durch die Netzwerke, die sie bilden, und dadurch, dass sie immer mehr zu Sekten werden. Denn als Sekte beanspruchen diese Gruppen einen Status ausserhalb der Gesellschaftsordnung, der es ihnen erlaubt, die Gruppenmitglieder radikal zu kontrollieren.

Arnold Hottinger hat während unserer Europa-Runde 2010 nachdrücklich zwischen Islamismus und Islam unterschieden. Sobald etwas zu einem Ismus wird, ist es eine Ideologie, keine Religion mehr. Teilen Sie diese Meinung?

Herr Hottinger hat im Kern Recht. Der Begriff Islamismus bezeichnet der Sache nach die Interpretation des Islam als normative Ordnung für eine Gesellschaft oder einen Staat. In der klassischen islamischen Tradition hat es nie einen Anspruch gegeben, dass der Islam etwas anderes sei, als zunächst der Name für eine Kultgemeinschaft und dann für eine Glaubensgemeinschaft, die über eine eigene Gemeindeordnung verfügt. Erst im späten 19. Jahrhundert entstand die Vorstellung, dass der Islam keine Religion im engeren Sinne sei, sondern eine Ordnung, die sich auf das gesamte weltliche Dasein bezieht. Islamismus ist so der Name für diese Verweltlichung des Islam, die von vielen muslimischen Denkern radikal abgelehnt wird. Verweltlichung heisst also, dem Islam die Funktion einer weltlichen Ideologie zuzuweisen, in der eine Normenordnung für die Gesellschaft festgeschrieben wird.

Wertkonservative haben arabischen Rebellionen profitiert

Der Westen hatte sich lange Zeit gütig mit den Diktatoren im Orient arrangiert, man schätzte – und tut dies zum Teil immer noch – die Friedhofsruhe in den ölproduzierenden Ländern. Diese Ruhe ist nun weitgehend dahin. Doch schon hält man im Westen Ausschau nach Zeichen der Restauration, man glaubt, die Arabellion müsse scheitern. Ist sie schon gescheitert?

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Auf der einen Seite stehen der Sturz der alten Machthaber und der offensichtliche Aufbruch der Gesellschaft in Form einer machtvollen Demonstration des Anspruchs auf Freiheit, Ehre und Gerechtigkeit, beides von einer bislang entmündigten Jugend getragen. Auf der anderen Seite steht das Morden und Töten, das bislang über 65‘000 Menschen das Leben gekostet hat.

Den politischen Sieg haben bislang nicht die Revolutionäre, sondern wertkonservative islamische Parteien errungen. Die Revolutionen waren ja im Kern nicht politisch in dem Sinne, dass sie eine neue Gesellschaftsordnung herbeiführen wollten, sondern Manifestationen des Anspruchs auf individuelle Freiheit. Der Erfolg der Revolutionen wird sich so nicht politisch messen lassen, sondern nur daran, ob der Ruf nach Freiheit, Ehre und Gerechtigkeit zu einer tatsächlichen individuellen Freiheit führen wird. Hier ist die Zukunft völlig offen.

«Demokratie» gilt nicht mehr als «Verwestlichung»

Der Westen erlebte die Aufklärung, das Individuum konnte sich entwickeln, so auch die Demokratie. Ist Demokratie nicht kompatibel mit den Völkern im Orient?

Früher bestritten viele arabische und muslimische Autoren die Gültigkeit von universellen Rechtsnormen, die mit den Begriffen Demokratie, Pluralismus und Menschenrechte verbunden waren, und brandmarkten jene, die sich für diese Normen aussprachen, als «verwestlicht». Tatsächlich zeigten Umfragen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dass sich eine grosse Mehrheit der Befragten in Ländern wie Ägypten mit dieser «westlichen Ordnung» lebensweltlich, allerdings nicht politisch-rhetorisch identifizierte.

In den arabischen Revolten 2011/12 war das Konzept der «Verwestlichung» nun vollkommen aus der politischen Sprache verschwunden. Kein Demonstrant, der Freiheit, Demokratie und Pluralismus einforderte, wurde öffentlich als «verwestlicht» denunziert. Stattdessen wurden diese Begriffe als «Werte» bestimmt und genealogisch und narrativ mit der «eigenen Kultur» verknüpft. Das zeigt, dass die demokratischen Ideale inzwischen fest verankert sind.

Oft heisst es, es fehle den Völkern im Orient an Erfahrung mit der Demokratie, somit könne diese in jenen Ländern gar nicht funktionieren. Stimmt das?

Das ist sicherlich ein grosses Problem. Demokratie verlangt heute einen professionellen Umgang mit den Institutionen, die durch eine demokratische Ordnung entwickelt werden. Die jahrzehntelange Entmündigung der arabischen Gesellschaft, für die der Staat die Regeln definiert hatte, hat dazu geführt, dass sich eine solche Professionalisierung im Umgang mit demokratischen Institutionen noch nicht durchgesetzt hat. Manches erinnert so an die Verhältnisse zum Beispiel in Russland.

Für Salafisten ist Toleranz keine moralische Qualität

Ist der Anspruch des Islams, das gesamte Leben, also auch die Staatsgeschäfte, zu umfassen und zu regeln, nicht ein gigantisches Hindernis für die Toleranz Andersdenkenden gegenüber?

Wie eben gesagt, nehmen nur Islamisten in Anspruch, dass der Islam das gesamte Leben und sogar das Staatswesen regeln müsse. Zudem zeichnet sich eine grundsätzliche Unterscheidung ab: Auf der einen Seite stehen salafistische, ultrareligiöse Gruppen, die den Islam als eine die gesamte Lebenswelt bestimmende Normenordnung definieren. Auf der anderen Seite emanzipieren sich konservative islamische Parteien, die den Islam nicht als Norm für die Gesellschaft oder den Staat definieren. Vielmehr stellt der Islam für sie eine Werteordnung dar, in dessen Rahmen die Gesellschaft sich selbst als Ordnung definiert.

Die Salafisten messen der Toleranz keine besondere moralische Qualität bei. Die wertkonservativen, bisweilen rechtspopulistischen islamischen Parteien hingegen werden versuchen, die Toleranz als islamischen Wert zu begründen, denn nur dadurch können sie der wachsenden Pluralität der Lebenswelten in ihren Gesellschaften begegnen.

Keine Lehrinstitutionen und kein Rabbinat

Was genau fasziniert Sie als Religionswissenschaftler an dieser Religion? Das Fremde? Der Inhalt?

Der Islam fasziniert mich unter anderem deshalb, weil er wie kaum eine andere Religion Pluralität und Verschiedenheit in komplexen historischen und gesellschaftlichen Gefügen zum Ausdruck bringt. Da er über keine Lehrinstitution wie die Kirche oder ein Rabbinat verfügt, spiegeln islamische Auffassungen soziale Interessen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten sehr unmittelbar wider.

Es heisst oft, der Islam sei eine sehr einfache Religion mit einfachen Glaubensregeln und Verhaltenskodizes. Ist das ein Teil der Faszination?

Die Glaubensregeln mögen auf den ersten Blick einfach erscheinen, für einen gläubigen Muslim bedeuten sie aber zugleich auch die Herausforderung zu individueller Deutung und Interpretation. Viele Muslime betrachten dies als Forderung nach einem hohen Mass an Selbstverantwortung. Die Kultregeln (Gebet, Fasten, Pilgerfahrt) beschreiben zum Teil komplexe Abläufe, die erlernt werden müssen. Die von muslimischen Juristen aus dem religiösen Kanon erarbeiteten Sozialregeln sind zum Teil hochkomplex und bedürfen oftmals einer an die Umstände angepassten Auslegung.

—

Dieses Interview ist der Auszug eines Interviews, das Werner van Gent in seinem Reisemagazin «Treffpunkt Orient» veröffentlicht hat.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

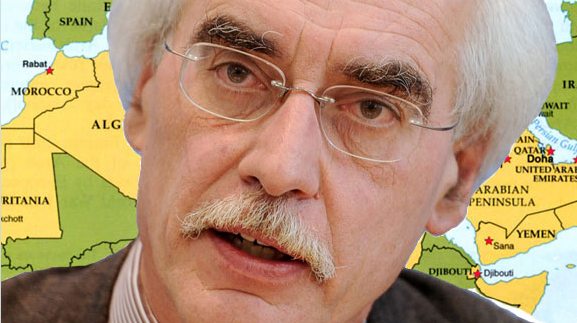

Reinhard Schulze ist Professor am Institut für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie der Universität Bern.