Wachstum oder Schrumpfung – das ist die (Wirtschafts-) Frage

Red. In seinem Spätwerk «Die Wachstumsspirale«, veröffentlicht 2006, stellt der Wirtschaftswissenschaftler Hans Christoph Binswanger die vorherrschende neoklassische Wirtschaftstheorie radikal in Frage. Die Neoklassik geht davon aus, dass sich die Wirtschaft in einem Kreislauf bewegt. Demnach sorgen der abnehmende Grenzertrag der Produktion und der abnehmende Grenznutzen des Konsums dafür, dass sich Angebot und Nachfrage langfristig einpendeln und damit ein Gleichgewicht bilden. Der technische Fortschritt könne vorübergehend zwar ein Wachstum bewirken, doch er ist laut dem neoklassischen Ökonom Robert Solow «exogen», kommt also von aussen oder fällt, wie H.C. Binswanger spottete, «wie Manna vom Himmel».

Die neoklassische Kreislauf-Theorie dominiert heute die volkswirtschaftlichen Lehrbücher. Sie lässt jedoch ausser Acht, dass die real existierende Marktwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg stetig und mit wenigen Unterbrüchen wächst. Die Neoklassik eigne sich darum nicht, das Wachstum der Wirtschaft hinreichend zu erklären, kritisiert H.C. Binswanger. Darum stellt er der neoklassischen Kreislauf- seine eigene alternative Theorie entgegen, eben die Theorie der «Wachstumsspirale». Darin vertritt er die These, die heutige Geldwirtschaft dränge nicht nur zum Wachstum, sondern unterliege einem strukturellen Zwang zum Wachstum.

Vereinfacht lässt sich Binswangers These wie folgt zusammenfassen: Der Wachstumszwang resultiert im Wesentlichen aus dem Gewinn, den Unternehmen und andere Investoren für das Risiko ihrer Investition erwarten. Denn ohne Aussicht auf Gewinn würden sie nicht investieren. Weil ein Gewinn immer erst nach getätigter Investition anfallen kann, müssen Investitionen voraus finanziert werden. Dazu braucht es Geld, das die Banken schöpfen. Die Wirkung aus Geldschöpfung, Investition und Gewinn, aber auch die Entnahme von Rohstoffen und Energie aus der Natur, treibt die Spirale aufwärts.

Ist kein Gewinn zu erwarten, fallen Investitionen, Geldschöpfung und Wachstum aus. Damit aber bleibt die Spirale nicht einfach stehen, sondern bewegt sich abwärts. Die Alternative zu Wachstum sei darum nicht Stabilität, die aus ökologischen Gründen anzustreben wäre, sondern Schrumpfung. Weil Binswanger eine längerdauernde Schrumpfung ausschliesst, geht er von einem Wachstumszwang aus.

Mathias Binswanger kam 13 Jahre später, mit zum Teil anderen empirischen Belegen, zum gleichen Schluss wie sein – 2018 verstorbener – Vater und veröffentlichte 2019 seine Erkenntnis im Buch «Der Wachstumszwang» (siehe Infosperber: «Der Wachstumszwang – und seine absurden Folgen»)

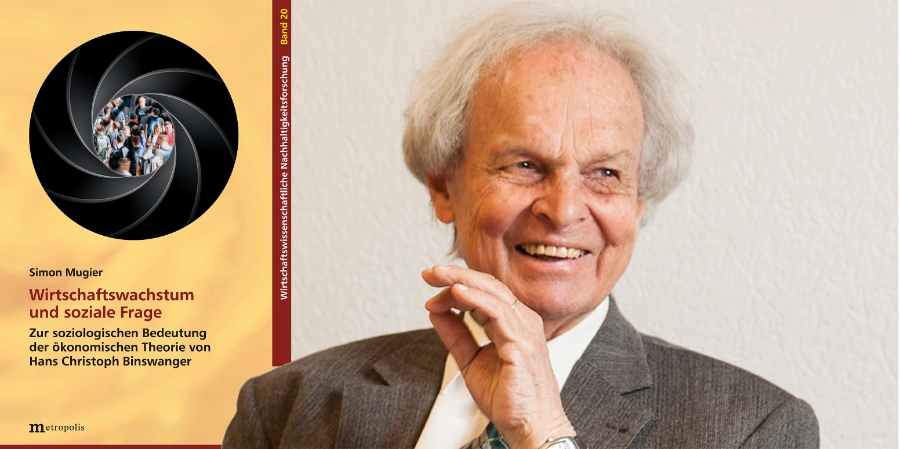

In seiner Dissertation unter dem Titel «Wirtschaftswachstum und soziale Frage – Zur soziologischen Bedeutung der ökonomischen Theorie von Hans Christoph Binswanger», ebenfalls 2019 veröffentlicht, untersuchte der Soziologe Simon Mugier die Stichhaltigkeit von Binswangers Theorien und suchte nach Möglichkeiten, diese Theorie mit der Soziologie zu verknüpfen.

Das alles ist ziemlich komplex. Das nachfolgende Gespräch von Infosperber-Redaktor Hanspeter Guggenbühl mit Autor Simon Mugier soll helfen, den Nebel etwas zu lichten.

Zur Person: Simon Mugier,

38jährig, studierte Philosophie und Soziologie an der Universität Basel sowie Politikwissenschaften an der Universität Freiburg i. Brsg. Er arbeitet als Dozent an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und als Geschäftsführer des Kulturhauses KunstRaumRhein. Daneben schrieb er seine Dissertation «Wirtschaftswachstum und soziale Frage», 352 Seiten, erschienen 2019 im Metropolis-Verlag, Marburg. Für diese Arbeit erhält er den 1. Hans Christoph Binswanger-Preis, der ihm am Dienstag, 26. November, an der Universität St. Gallen verliehen wird.

38jährig, studierte Philosophie und Soziologie an der Universität Basel sowie Politikwissenschaften an der Universität Freiburg i. Brsg. Er arbeitet als Dozent an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und als Geschäftsführer des Kulturhauses KunstRaumRhein. Daneben schrieb er seine Dissertation «Wirtschaftswachstum und soziale Frage», 352 Seiten, erschienen 2019 im Metropolis-Verlag, Marburg. Für diese Arbeit erhält er den 1. Hans Christoph Binswanger-Preis, der ihm am Dienstag, 26. November, an der Universität St. Gallen verliehen wird.

Infosperber: Erste Frage, Herr Mugier, wie lange haben Sie an Ihrer Dissertation gearbeitet?

Simon Mugier (lacht): 2010 meldete ich eine Dissertation an und begann mit dem Lesen von Binswangers Buch «Die Wachstumsspirale» sowie mit weiteren Recherchen. 2014 fing ich an zu schreiben. 2018 habe ich die Dissertation vollendet, daneben aber immer auch gearbeitet.

Acht Jahre, das ist für eine Diss. eine lange Zeit.

Ich brauchte eine Weile, bis ich das ökonomische Buch mit seinen vielen Formeln und Grafiken soweit verstand und intus hatte, dass ich es zusammenfassen, auf Einwände prüfen und nach seiner soziologischen Bedeutung fragen konnte. Sekundärliteratur dazu gab es vor 2019 noch kaum.

«Mit der Wachstumsspirale entwickelte Binswanger einegrundlegende Alternative zur neoklassischen Wirtschaftstheorie»

Doch irgendwann habe ich Binswangers Werk nicht nur begriffen, sondern auch bemerkt: Das ist etwas Grosses. Viele meinen, es handle sich dabei um eine partielle Theorie zur Wachstumsfrage. Meiner Meinung nach entwickelte Binswanger mit der «Wachstumsspirale» jedoch eine grundlegend neue Theorie, eine Alternative zur Neoklassik. In meiner Dissertation nenne ich sie eine Grosstheorie.

Sie stellen Hans Christoph Binswanger also in die Reihe der Urväter der Ökonomen wie etwa Adam Smith, Riccardo oder Keynes?

Ja, unbedingt. Das haben leider die meisten andern Wissenschaftler ignoriert oder verkannt. Einzig Mathias Binswanger hat seinen Ansatz weiter verfolgt. Darüber hinaus fand seine Theorie bisher wenig Resonanz.

Wollten Sie mit Ihrer Dissertation also eine Forschungslücke füllen?

Auch, ja. Vor allem aber wollte ich wissen, ob Binswangers ökonomische Theorie kohärent ist, und ob seine Hauptthese stimmt, wonach die Geldwirtschaft tatsächlich einem strukturellen Wachstumszwang unterliegt. Ich habe mich dabei auch ausführlich mit den Kritikern dieser Theorie auseinander gesetzt. Dabei kam ich zum Schluss: Ja, die Theorie stimmt, sie ist schlüssig und sie lässt sich auch empirisch stützen.

Schön, doch wozu investierten sie so viel Zeit und Kopfarbeit, um die Binswanger-Theorie des Wachstumszwang zu studieren und zu stützen? In Wirtschaft, Politik und auch bei den Gewerkschaften gibt es ja nur wenige Leute, die an der Notwendigkeit und am Heil des Wirtschaftswachstums zweifeln. In der Praxis drängen die meisten auch ohne Theorie zum Wachstum.

Bei Binswanger las ich einmal, schon bevor ich seine Theorie studierte: Man muss die Wachstumsdynamik verstehen, wenn man etwas an ihr ändern will. Er vertritt zwar die Auffassung, dass wir ohne ein gewisses Wachstum nicht auskommen, dieses aber minimieren müssen, wenn wir nachhaltig, also auch ökologisch handeln wollen, was ihm ja sehr wichtig war. Dem stimme ich zu. Nur wenn man den Drang und Zwang zum Wachstum versteht, kann man auch Rezepte entwickeln, um dieses Wachstum im Interesse der Nachhaltigkeit auf ein Minimum zu reduzieren.

Können Sie den strukturellen Zwang zum Wachstum, dem Sie und Binswanger sich auf Hunderten von Seiten widmen, in wenigen Sätzen zusammenfassen?

Mugier (überlegt lange): Der Wachstumszwang kam erst mit dem Geld – die Tauschwirtschaft unterliegt keinem Wachstumszwang. Das Geld schuf die Möglichkeit, dass Leute, die einander nicht kennen, miteinander wirtschaften können. Die Geldwirtschaft ist damit darauf angewiesen, dass Leute Geld ausleihen. Das Ausleihen oder Investieren von Geld ist jedoch mit dem Risiko verbunden, dass es nicht zurückbezahlt werden kann. Darum braucht es den Gewinn als Investitionsanreiz. Für Binswanger ist der Gewinn eine prinzipiell legitime Risikoprämie dafür, dass investiert wird. Gewinn bedeutet aber mehr Geld, und mehr Geld bedeutet Wachstum. Darin besteht der Wachstumszwang.

«Eine stabile Wirtschaft ist nicht möglich»

Wenn man keinen Gewinn erwarten kann, wird nicht investiert. Dann fehlt es der Wirtschaft an der Voraussetzung für Produktion. Dann muss sie Arbeitskräfte entlassen. Wenn es Massenarbeitslosigkeit gibt, wird auch weniger konsumiert. Das wäre dann die Schrumpfungsspirale – eine stabile Wirtschaft ist nicht möglich.

Die Binswangers und Sie, Herr Mugier, begründen also den Wachstumszwang mit dem Argument, eine stabile Wirtschaft sei nicht möglich. Das mag sein. Aber die Wirtschaft könnte ja auch schrumpfen. Liegt die Möglichkeit einer schrumpfenden Wirtschaft ausserhalb der Systemgrenze, mit der Sie Ihre Theorie des Wachstumszwangs begründen?

Die Wirtschaftsspirale dreht entweder aufwärts oder abwärts. Dreht sie steil aufwärts, haben wir Wohlstand, aber brauchen unsere natürlichen Ressourcen auf. Wenn sie abwärts dreht, schonen wir zwar unsere Ressourcen, aber es fehlen uns Güter, und wenn die Schrumpfung immer weiter geht, verhungern wir irgendwann. Natürlich ist der Wachstumszwang nicht absolut, kein Zwang ist absolut. Man sagt ja, «man muss nichts, ausser sterben». Natürlich muss die Wirtschaft nicht wachsen, sie kann auch sterben. Aber das will niemand.

Wachstum oder Tod – das sind zwei Extrempole. Es bräuchte wohl eine sehr lange und dauerhafte Schrumpfung, bis der letzte Mensch gestorben ist.

Natürlich, es gibt die Zeit-Skala. Es ist möglich, dass die Wirtschaft eine gewisse Zeit schrumpfen kann. Doch damit verbunden ist immer eine Krise. Und solche Krisen – das las ich schon beim Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, lange bevor ich Binswanger las –, solche Krisen treffen immer zuerst den ärmeren Teil der Bevölkerung. Darum fand es Hans Christoph Binswanger, als er seine Theorie entwarf, wohl müssig, über dauerhafte Schrumpfung nachzudenken.

In einer Welt, die ihre natürlichen Ressourcen übernutzt, könnte man ja auch – statt nur über eine Minimierung des Wachstums – über eine begrenzte Schrumpfung nachdenken. Zum Beispiel in den reichsten Ländern wie etwa der Schweiz. Im Jahr 1972, als der Club of Rome den Report «Grenzen des Wachstums» veröffentlichte, war die Schweiz auch schon reich, ihre wirtschaftliche Wertschöpfung aber erst etwa halb so gross. Bis zum Stand von 1972 könnte das Bruttoinlandprodukt noch lange schrumpfen, bevor hier jemand verhungert.

«Ich glaube nicht, dass man eine Schrumpfung gezielt minimieren kann»

Mugier: In der Schweiz wohl schon. Aber die Wirtschaft ist ja schon längst nicht mehr national, sondern global. Wenn Volkswirtschaften in einzelnen Staaten schrumpfen, so wirkt sich das sofort auf andere Staaten aus, und wenn mehrere grosse Volkswirtschaften davon erfasst werden, entsteht schnell eine Weltwirtschafts-Krise. Zudem glaube ich nicht, dass man eine Schrumpfung gezielt minimieren kann.

Da denken wir doch lieber über eine Verminderung des Wachstums nach oder über ein ressourcenschonendes Wachstum, wie das Hans Christoph Binswanger auch immer tat. Binswanger wollte die Wirtschaft umformen, das Wachstum minimieren, bevor wir an seine Grenzen stossen und damit gezwungen werden, auf schmerzhafte Weise zu schrumpfen. Dazu gehört zum Beispiel sein Vorschlag, die stark wachstumsgetriebenen Aktiengesellschaften zu reformieren und zu ersetzen, etwa durch Stiftungen oder Genossenschaften. Auf diese Weise könnten wir den Wachstumszwang zwar nicht beseitigen, aber immerhin begrenzen.

———————

Weiterführende Informationen auf Infosperber:

– «‹Der Wachstumszwang› und seine absurden Folgen»

– «Zwang zum Wirtschaftswachstum erzwingt Ausbeutung der Natur»

– «Die Revolutionäre Reparatur der Wachstums-Wirtschaft»

– DOSSIER: «Führt Wachstum zu Glück oder Crash»

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

keine. Hanspeter Guggenbühl ist freier Journalist, Mitglied der Infosperber-Redaktion und zusammen mit Urs P. Gasche Autor des Buches "Schluss mit dem Wachstumswahn", Somedia/Rüegger-Verlag, 2010.

Die drei Kernsätze des hoch interessanten Interviews lauten „ Der Wachstumszwang kam erst mit dem Geld – die Tauschwirtschaft unterliegt keinem Wachstumszwang. Das Geld schuf die Möglichkeit, dass Leute, die einander nicht kennen, miteinander wirtschaften können. Die Geldwirtschaft ist damit darauf angewiesen, dass Leute Geld ausleihen.” Der dritte Satz muss in Frage gestellt werden, denn wenn die Menge des Geldes eine Obergrenze hätte, wäre auch das Wachstum begrenzt. Das ginge nur, wenn die Geldschöpfung ausschliesslich in den Händen der Nationalbank läge. Das wäre das Geld seinem ursprünglichen Zweck zurückgeführt: als Tauschmittel. Ein Motor muss ja auch nicht ständig wachsen, um zu funktionieren. Er muss nur ab und zu geölt werden.

Ohne die Studie von Herr Binswanger gelesen zu haben, stelle ich mir die Frage, wieso wir das exponentielle Wirtschaftswachstum erst seit ca drei Hundert Jahren kennen? Geld kennen wir seit mehreren Tausend Jahren. Der exponentielle Wachstumsdruck hätte, wenn er alleine am Geld und nicht am Geldsystem liegen würde, dann schon viel früher herrschen müssen.

"Der Wachstumszwang kam erst mit dem Geld – die Tauschwirtschaft unterliegt keinem Wachstumszwang. Das Geld schuf die Möglichkeit, dass Leute, die einander nicht kennen, miteinander wirtschaften können."

Es gab nie eine Tauschwirtschaft in der z.b. der Jäger mit dem Waffenbauer Wildschwein gegen Pfeile tauschte. Wirtschaften ohne Geld tauschten, wenn überhaupt, nur mit anderen, teilweise verfeindeten Völkern. Also gerade das Gegenteil vom oberen Zitat. Getauscht wurde eigentlich nur unter Menschen die sich nicht kannten und nicht vertrauten. Untereinander, im selben Clan, Dorf, Gruppe wurde nicht getauscht sondern schlicht genommen und gegeben was benötigt wurde. Ungefähr so, wie wenn der eigene Ehepartner vom anderen den Pullover benötigt, da tauscht ja auch niemand sondern gibt den Pulli einfach solange er eben gebraucht wird. Die gesamte Tauschwirtschaft ist ein Mythos und grosser Irrtum von Aristoteles und Adam Smith. Sie konnte weder in der historischen noch in der ethnologischen Forschung je nachgewiesen wurde.

Was für eine seltsame Diskussion. Ohne die politischen Dimension zu berücksichtigen, also die Machtfragen zu integrieren, findet sie im luftleeren Raum statt. Alle wirtschaftlichen Fragen werden heute ohne demokratische Beteiligung der Gesellschaft aufgeworfen und beantwortet, und damit im scheinbaren Interesse dieser lächerlichen Minderheit. Es ist klar, dass in dem Mass, wie die das Gesamtinteresse der Menschen von den Entscheidungen ferngehalten wird, gewaltige Fehlentwicklungen auftreten m ü s s e n . Sie werden jetzt jeden Tag sichtbarer.

@Stöckli. Quid pro quo gibt es in der Regel selbst innerhalb der Familie. Echter Tauschhandel ist in ländlichen Gegenden, aber auch in den Zentralmärkten z.B. in Afrika immer noch weit verbreitet, wenn auch zeitliche Verwendung von Geld zur Vereinfachung der Transaktionen verwendet wird. Viele Leute bringen ihre Ware auf den Markt und kehren mit anderer Ware nach hause zurück. Dies ist zur Genüge dokumentiert. Der Anteil der nicht monetären Transaktionen wurde vor noch nicht allzulanger Zeit in Burundi auf fast 50% des PIB geschätzt.

Tauschtransaktionen können auch im internationalen Handel wieder vermehrt an Bedeutung gewinnen, z.B. um die US-Regulierung von Dollar-Transaktionen zu umgehen. Niemand wird gegen den Tausch einer Ladung Öl gegen eine Ladung Reis viel einwenden können. Für die Bestimmung des Austausch-"Wechselkurses» braucht es weder Dollars noch CHF, obwohl solche Währungen in der Vergangenheit – nicht zuletzt im Aussenhandel Chinas – eine Rolle spielten.

Man sollte in der ganzen Diskussion aber auch nicht ausser Acht lassen, dass in Geld ausgedrückte Werte nicht eins zu eins «realen» Werten entsprechen müssen.

Die Pharmaexporte der Schweiz in die USA haben in den letzten Jahren stark zugelegt. Das war aber im wesentlichen eine Sache des Preises und nicht des physischen – allein arbeitsrelevanten – Volumens zuzuschreiben.

Die spektakuläre Steigerung der Börsenwerte der letzten Monate hat mit der physischen Marktrealität nicht viel gemeinsam.

Wachstum = ?

@ Herr Hunkeler

Dass es Tauschhandel gibt an Orten wo die Gesellschaft mit Geld sozialisiert wurde ist bekannt. So zum Beispiel auch in Gefängnissen wo Häftlinge mit Ziggis tauschten und diese so zur Währung werden. Beim Argument Tauschhandel geht es aber um etwas anderes. Es wird gesagt, dass der Tauschhandel vor dem Geld war und Geld zur Vereinfachung dann quasi eingeführt wurde. Und das ist eben falsch. Keine Gesellschaft kannte Tauschhandel und Märkte vor dem Geld. Wenn Sie ein Volk kennen, das Waren tauschte und Märkte kannte und später dann Geld zur Vereinfachung einführte, können Sie dann dieses Volk nennen und evt eine Quelle dazu?

Natürlich gibt es in Familien auch ein Fairnessgefühl. Aber niemand kommt auf die Idee, dass man das Geben vom Pulli in einem Buch festhält und einem genauen Wert zuschreibt mit dem Ziel, irgendwann mindestens den selben Gegenwert zurück zu bekommen (oder sogar noch ein wenig mehr). Es ist eher das Vertrauen darum, das Selbe zu bekommen wenn man es brauchen würde und man würde sich veräppelt vorkommen, wenn man feststellt, das dem nicht so ist. Quit pro quo ist in der Familie ein Vertrauensverhältnis das notwendig ist im Zusammenleben und eben kein Tauschhandel. So auch in Gesellschaften die kein Geld kennen und deshalb auch keine Märkte.

Prov. David Graeber ging 5000 Jahre in der Geschichte zurück und erforschte das Entstehen von Märkten, Geld und Wirtschaften. Ich kann das Buch nur sehr empfehlen:

Schulden- Die ersten 5000 Jahre

@ Stöckli. Ich habe in Burundi für die UNO im Handelsministerium gearbeitet. Eines unserer Themen war, den landesinternen Handel etwas zu verbessern, so dass Maisüberschüsse aus einem Tal gegen Bohnenüberschüsse in einem anderen Tal ausgetauscht werden könnten. Möglicherweise könnte eine Intensifierung der geld-basierten Transaktionen helfen, auch die Nahrungsbedürfnisse in der Hauptstadt etwas besser zu berücksichtigen. Die lokalen Händler hatten aber kaum Vertrauen in die Geldwirtschaft. Die Bemühungen des Ministeriums, sichere Gelddepots in den Departementshauptorten zu schaffen, mislang vollständig.

Parallel dazu hat die Schweiz versucht, in Rwanda etwas wie eine Migros aufzustellen. Auch das war ein Flop. Die lokalen «Open-air» Märkte hatten den Vorzug der Bevölkerung.

Von den Leuten, die ihre Ware am Morgen auf den Markt brachten, kehrte kaum einer Abends mit Geld nach hause.

Ich habe allerdings auch einen Artikel zur «Comparative-Advantage» Theorie von Adam Smith geschrieben und dabei festgehalten, dass der Bierexporteur aus Burundi nicht in der Lage sei, Kartoffeln aus Rwanda zu importieren, weil er eben die leeren Flaschen zurückholen muss. Dass in der realen Welt eine gewisse Spezialisierung zur Regel wurde und Geld eine notwendige Zwischen-Rolle spielt hat das Prinzip des Tauschhandels relativiert, aber nicht per-se ad absurdum geführt.

Die Welt des Herrn Graeber ist unnötigerweise auf Geldschulden fokussiert und ignoriert einen wichtigen Teil der Realität.

Wenn Renditeerwartungen und Zinse ein Mass für den Wachstumszwang sind, so helfen nun wenigstens die aktuellen Negativzinse, das Wachstum etwas zu bremsen.

Gleichzeitig sind die Negativzinse wohl auch eine Folge unserer übersättigten Gesellschaft, wo zusätzliches Wachstum einfach keinen Sinn mehr macht.

Was war zuerst? Das Huhn oder das Ei. Wie bereits geschrieben handelt eine mit Geld sozialisierte Gesellschaft mit Waren, wenn die Geldwirtschaft bröckelt. Das ist nur logisch. Wenn jeder spezialisiert ist, dann ist er auf die Produkte anderer angewiesen. Das heisst aber eben nicht, dass es Handel gab bevor es Geld gab. Und genau das ist der Punkt. Ich zitiere nochmals aus dem Text: «"Der Wachstumszwang kam erst mit dem Geld – die Tauschwirtschaft unterliegt keinem Wachstumszwang.» Das suggeriert doch ganz klar es gab eine Tauschwirtschaft bevor es Geld gab. Ganz nach Smith: «Dem Mensch wohnt ein innerer Drang zum Handeln inne.»

Die Reihenfolge, von Handel zu Geld ist eben nach aktuellem Wissenstand einfach falsch und führt zu falschen Schlüssen. Korrekt währe: Patriarchaler Staat zu Armee/Steuern zu Geld zu Handel. Ihre persönlichen Beobachtungen finden ja nicht am Anfang der Geldwirtschaft statt, sondern mitten drin. Dass sich der Handel in den von Ihnen beschriebenen Orten wahrscheinlich eben vor allem durch den westlichen Einfluss einstellte, bezeugen sie übrigens mehrfach selber:

"Eines unserer Themen war, den landesinternen Handel etwas zu verbessern"

"Parallel dazu hat die Schweiz versucht, in Rwanda etwas wie eine Migros aufzustellen"

Wenn Sie Graeber kennen, dann wissen Sie ja auch, dass diese «Hilfe» zum Handel vom Westen seit ein paar hundert Jahren statt findet. Am Beispiel von Madagaskar hat er ja auch schön erklärt wie das funktioniert.

@Stöckli. Mein Argument war etwas anders. Unser Versuch, die Monetarisierung der Wirtschaft zu beschleunigen, in Ihrer Ausdruckweise «westlichen Einfluss» einzubringen, war eben gerade nicht erfolgreich.

In der Zwischenzeit hat die Einführung der Mobiltelephone auch in Ostafrika regionale Preisvergleiche erleichtert und den Handel entprechend gefördert.

Die Sache mit der Huhn/Ei-Kontroverse ist hier wohl kaum von Bedeutung.

Solange echte materielle Werte wie Gold- und Silbermünzen oder Kauri-Muscheln als Geld dienten, kann man getrost von Tauschhandel mit diesen nicht direkt als Endkonsumgütern genutzten Werten sprechen.

Erst das «Fiat-Geld», welches Kaufkraft von inhärentem Wert zu unterscheiden erlaubte, hat die Manipuliermöglichkeiten der modernen Wirtschaft geschaffen.

Der Unterschied zw. nominellem und realem Wert der als Transaktionsmittel genutzten Dinge machte, dass Geld die Rolle eines reinen «Zahlungsversprechens» erhielt.

Ich möchte ja nicht weiter in Semantik machen. Aber die «Abwertung des Berner Batzens» hat im 16. Jh in der Schweiz zum Bauernkrieg geführt. Hätten die Bauern nur vollwertige Silbermünzen gebraucht, wäre diese Manipulation durch die Berner Regierung nicht möglich gewesen.

Das gleiche gilt auch für die Abschaffung des Gold-Standards 1971 durch Nixon. Damals haben die Amerikaner ja auch angefangen «In God we trust» auf ihre Banknoten zu schreiben. Vorher genügte die Gold-Deckung um den Wert des Dollars in den Augen der Händler zu sichern.

Zitat: Wir müssen das Wachstum reduzierrn damit wir nachhaltig, dh auch ökologisch handeln können. Das ist ein Widerspruch und dazu das Pferd am Schwanz aufgezäunt. Erstens heisst nachhaltig nebst ökologisch auch sozial und wirtschatlich (ausgewogen). Zweitens sollen wir so ein grosses Wachstum haben, wie es eben unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten möglich oder zumindest (ausgewogen) vertretbar ist. Das ist bei gleichem Ziel eine andere positivere Denkeshaltung statt eine negative Denkspirale. Erstere führt viel eher zum Erfolg

Ich habe Ihr Argument schon so verstanden. Deshalb ja mein Hinweis » Ihre persönlichen Beobachtungen finden ja nicht am Anfang der Geldwirtschaft statt, sondern mitten drin.» Man kann nicht einen Markt heute beobachten und sagen, dass dieser weitgehend ohne Geld auskommt und somit der Beweis erbracht sei, dass Markt auch ohne Geld entstanden sei. Dazu sollte man schon die Geschichte des Markts und Geldes studieren und genau das hat Graeber eben getan. Sein Fazit könnte deutlicher nicht sein. Nirgends konnte jemals Markt nachgewiesen werden ohne das zuvor Geld eingeführt wurde. Die ganzen Vertreter der Theorie, dass zuerst Markt war und dann Geld eingeführt wurde schulden die Nachweise dafür bis heute.

Ich halte die Frage nach Huhn und Ei für extrem relevant, werden doch Studien und Theorien sonst auf eben diesen falschen Annahmen aufgebaut. Eine Krankheit die die Wirtschats"wissenschaften» durchdringt. Erfundene Konstrukte wie der selbst regulierende Markt, eine ausgedachte Geldgeschichte, Begriffe die irreführend verwendet werden (z.b. Betriebsökonomie anstatt Betriebschrematistik) usw. Wen erstaunt es da noch, dass kaum je eine Wirtschaftsprognose zutrifft und für die immer wieder kehrenden Krisen kein Gegenmittel gefunden wird?

Dass Geld nicht gleich Geld ist sehe ich auch wie Sie und habe in meinem ersten Kommentar im ersten Abschnitt darauf hingewiesen.

P.S. Dass der Goldstandard bei einem sich ausdehnenden Geldsystem nicht dauerhaft haltbar ist, erstaunt nicht.