Staatsanwaltschaft Chur ignorierte Hinweise auf Brandstiftung

Red. Erich Schmid ist Filmemacher und Autor. Er arbeitete beinahe ein Jahrzehnt beim Tages-Anzeiger und später beim Fernsehen SRF.

_____________________

Man hat schon bei der Fichenaffäre Ende der 80er Jahre gesehen, wie krass, wie geradezu paranoid die Bundesanwaltschaft als links und staatsfeindlich klassifizierte, wer sich je kritisch gegen die bürgerliche Politik geäussert hatte. Auf der anderen Seite liess man die Rechtsxtremisten gewähren. Die Folgen davon waren verheerend und fatal.

Rechtsextremistische Anschläge

Als Journalist habe ich im Sommer 1991 für die Rundschau des Schweizer Fernsehens einen Filmbeitrag gemacht, in dem ich aufzeigte, dass es nie mehr so viele rechtsextremistische Anschläge auf Flüchtlingseinrichtungen gegeben hatte wie um das Jubiläumsjahr zur Gründung der Eidgenossenschaft vor 700 Jahren herum . Untermauert wurde meine Annahme nicht nur durch die Anzahl der Anschläge, sondern auch durch die wissenschaftliche Forschung, die einen Zusammenhang zwischen Nationalismus und Rassismus bestätigt hatte. Bei den Feierlichkeiten wurden erfundene Mythen und Legenden als echte Geschichte der wehrhaften Schweiz dargestellt. Als Reaktion darauf kam es 1991 zu einem landesweiten Kulturboykott. Wie weit die Jubiläumsfeiern und der heraufbeschworene Geist einer autarken Schweiz, die nach dem Vorbild der alten Eidgenossen gegen fremde Einflüsse (fremde Vögte) kämpfen sollte, sich auf die nur ein Jahr darauf, am Samichlaustag 1992, erfolgte Volksabstimmung über eine Annäherung an Europa ausgewirkt hat, kann man nur erahnen. Jedenfalls war die Ablehnung mit 50.3 Prozent Stimmen knapp.

Tod eines tamilischen Flüchtlings

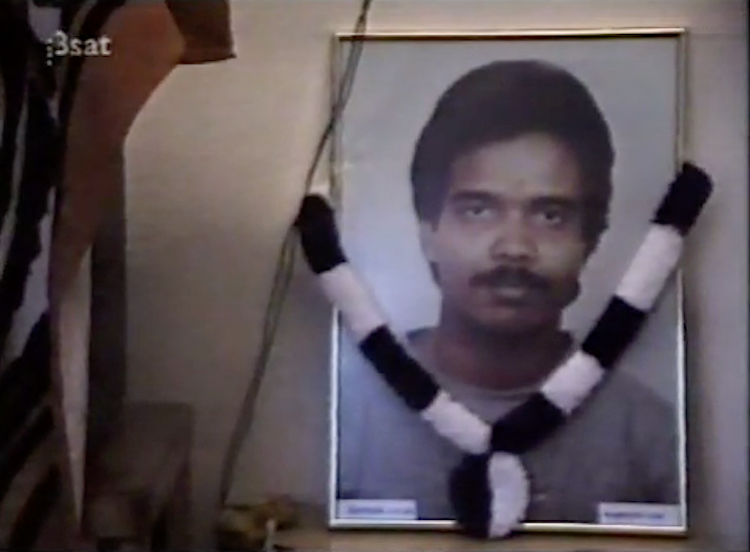

Die Neue Zürcher Zeitung hat im Artikel vom 22. April 2025 jedoch eine Genfer Untersuchung zitiert, die zum Schluss kam, dass gemessen an der Bevölkerungszahl der Rechtsextremismus in der Schweiz in jenen Jahren mehr Tote zur Folge hatte als die rechtsextreme Gewalt in Deutschland. Ausgangspunkt des NZZ-Artikels waren die Umstände der Tötung von Jeevan, eines tamilischen Flüchtlings in Regensdorf, über die ich einen Film gemacht hatte. Darüberhinaus hat der NZZ-Redaktor Giorgio Scherrer (nicht zu verwechseln mit Lucien Scherrer) die Verfahrens- und Prozessakten im Staatsarchiv recherchiert. Daraus geht hervor, dass es der Verteidigung (Rechtsanwalt Christoph Häberli), dem zuständigen Staatsanwalt und dem Bezirksgericht gelungen war, aus dem Täter von Regensdorf, Ex-Boxchampion Walter Eberhard, der Jeevan mit einem Faustschlag niederstreckte, ein Opfer zu machen. In den ersten Einvernahmen schimpfte Eberhard über «Schoggiköpfe» und «Sautamilen» oder «Scheisstamilen», und als er mit seinem Fremdenhass bei den einvernehmenden Beamten nicht gut ankam, suchte er die Schuld für seinen Rassismus bei der Regierung, die zuwenig über die Gründe informiere, weshalb die Flüchtlinge hierherkommen. Das Bezirksgericht verurteilte ihn in der Folge lediglich zu einer bedingten Gefängnisstrafe. Ich hatte für 10vor10 über den Prozess berichtet.

Doppelmoral gegenüber Rechts und Links

Wie dieses Urteil einmal mehr zeigt, macht die Justiz einen Unterschied zwischen Delikten von rechts und Delikten von links. Man darf, abgesehen von Ausnahmen, wohl davon ausgehen, dass die Gewalt von Rechtsextremen sich eher gegen Personen richtet und die von Ultralinken mehrheitlich gegen Sachen.

Da tötet also ein Schweizer aus eindeutig rassistischen Motiven einen Fremden und muss nicht ins Gefängnis, während das Zürcher Obergericht den Winterthurer Kunstmaler Aleks Weber, der ausschliesslich an Gewalt gegen Sachen beteiligt war, zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt hatte. Im gleich schiefen Verhältnis zum Urteil gegen Eberhard steht die Verurteilung von Harald Naegeli, des Sprayers und Kunstpreisträgers der Stadt Zürich, zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von einem halben Jahr.

Aleks Weber sass 1291 Tage in Untersuchungshaft, Naegeli ein halbes Jahr im Gefängnis und Walter Eberhard, der Totschläger von Regensdorf, bekommt nach 13 Tagen U-Haft eine bedingte Strafe.

Untersuchung ignoriert Hinweise auf Brandursache

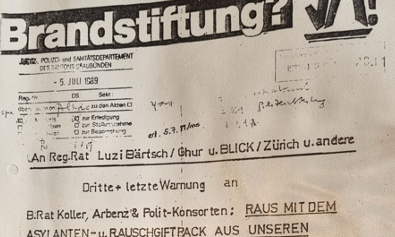

Das Magazin des Tages-Anzeigers rollte am 17.01.2025 die Brandstiftung vom 2. Juli 1989 in einer Flüchtlingsunterkunft in Chur auf. Vier Tamilen, darunter zwei Kinder, kamen in den Flammen um. Der Artikel stützte sich vor allem sich auf einen Rundschau-Beitrag vom 15.01.1992 im Schweizer Fernsehen. Der Bericht erwähnt nebenbei den Fall «Jeevan» und verwendet (ohne Quellenangabe) auch ein berührendes Zitat seines Arbeitgebers aus meinem Film. Es gelang den Autorinnen, das Vertrauen der Hinterbliebenen zu gewinnen und den Fall ebenfalls sehr mitfühlend aus der Sicht der Opfer zu schildern. Darüberhinaus recherchierten sie nach, was die Rundschau seinerzeit schon enthüllt hatte: eine Strafuntersuchung, die an skandalöser Ignoranz gegenüber etlichen Hinweisen auf eine rechtsextremistische Täterschaft kaum mehr zu überbieten war.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Was im Magazin-Artikel nicht vorkam, waren die Mängel der technischen Untersuchung. Denn die Staatsanwaltschaft Chur arbeitete geradezu gezielt auf eine Verunklärung der Brandursache hin. Akribisch liess sie untersuchen, ob der Brand auf ein Verschulden der tamilischen Bewohner zurückzuführen sei, obschon der beigezogene, international renommierte Wissenschaftliche Dienst der Stadtpolizei Zürich (WD) zum Schluss kam, dass „Brandstiftung im Vordergrund steht“. Man müsse den Inhalt des verkohlten Kanisters (Johnson Wax Car Polish), den man unter der Holztreppe gefunden hatte und der als Brandbeschleuniger in Frage kam, weiter untersuchen. Die Holztreppe stand in Flammen und schnitt den Tamilen im oberen Stock den Fluchtweg ab. Wörtlich schrieb der WD aus Zürich nach Chur: „Wir haben vorläufig auf instrumentalanalytische Untersuchungen des Behälterinhaltes verzichtet; auf Ihren speziellen Auftrag hin könnten solche Untersuchungen durchgeführt werden. (Experte Dr. M. Wolfensberger / Sachbearbeiter mbA A. Nüesch).“

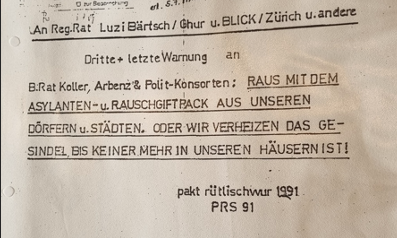

Es gibt ein Bekennerschreiben

Die Staatsanwaltschaft Chur lehnte die Untersuchung «aus Kostengründen» ab. Sie hätte 2000 Franken gekostet. Wäre sie bereit gewesen, dafür aufzukommen, wären die Ermittlungen zumindest weitergekommen. Aber offensichtlich wollte man dies nicht, um sich ein letztes Türchen offenzuhalten und nach aussen sagen zu können: Solange die Brandursache nicht hundertprozentig erwiesen ist, lohnen sich die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung nicht. Sie hätte in Richtung Rechtsextemismus gehen müssen. Es gab mehrere (in der Rundschau gezeigte und im TA-Magazin-Artikel wiederholte) Bekennerschreiben und Flugblätter; eines (und nun komme ich auf die 700-Jahr-Jubiläumsfeiern von 1991 zurück) erging an die Boulevardzeitung «Blick», signiert mit «pakt rütlischwur 1991 – PRS 91»; Eingangsstempel der Kantonspolizei Graubünden: 5. Juli 1989, drei Tage nach dem Brandanschlag.

Schlamperei oder Absicht

Ein Mazda-Besitzer, dem auf einem Parkplatz neben dem Brandort fünf Liter Benzin abgezapft worden waren, musste selber bei der Polizei mehrmals anklopfen, damit man ihn überhaupt anhört, und danach regte er sich auf, weil sein Tankdeckel nicht untersucht wurde. Die Unterlassungen nahmen kein Ende. Bis heute fragt man sich, ob es nur Schlamperei war, oder ob Interessen damit verbunden waren.

Vielleicht war es einfach nur der Geist, den ein Mann im Kader der Bündner Polizei verkörperte. Er sass vom 5. Dezember 2011 bis zum 1. Dezember 2019 für die Schweizerische Volkspartei (SVP) im Nationalrat und reichte immer neue und noch härtere Vorstösse für eine Verschärfung der Asylgesetze ein. Er war Vorsteher des Amtes für Polizeiwesen und Zivilrecht im Kanton Graubünden von 1987-2011 und hiess Heinz Brand.

Eine Gedenktafel könnte Schule machen

Wie unterschiedlich auch mit der Erinnerung umgegangen wird, zeigte vor noch nicht allzu langer Zeit der deutsche Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, der am Gedenkanlass für die fünf Opfer des Brandanschlags in Solingen teilnahm. Es gibt dort auch ein Mahnmahl gegen das Vergessen der rechtsextremen Gewalt. Die Churer Stadtregierung lehnte eine Gedenktafel für die Opfer des Brandanschlags von 1989 mit dem Argument ab, eine Gedenktafel für einen Einzelfall könne andere Wünsche nach Gedenktafeln nach sich ziehen. Man wolle keinen Präzedenzfall schaffen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Ihre Meinung

Lade Eingabefeld...