Umstrittene Statistik: Lehrkräftemangel teilweise immer akuter

Der wichtigste Faktor im Schulunterricht ist die Lehrperson. Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz schreibt deshalb: «Es braucht genügend qualifizierte Lehrpersonen. Sonst ist die Bildungsqualität in ernster Gefahr.» Dies zeigten auch explizit die PISA-Studie sowie Erfahrungen an Schweizer Schulen.

Doch weil in den allermeisten Kantonen die Gemeinden die Lehrpersonen einstellen, ist vielerorts unklar, wie schlimm die Situation ist.

Abhilfe schafft einzig eine gut versteckte Erhebung des Bundesamts für Statistik (BfS). Sie erfasst, inwiefern die Lehrpersonen der Volksschule für ihre Arbeit qualifiziert sind. Die aktuellsten Zahlen publizierte das Amt Ende März.

Diese stammen vom Schuljahr 2023/24. Da die Erhebungsmethoden nicht einheitlich sind, lässt sich die Situation in den Kantonen nicht vergleichen. Die Zahlen können aber durchaus als Indikatoren für die Entwicklung innerhalb der Kantone dienen.

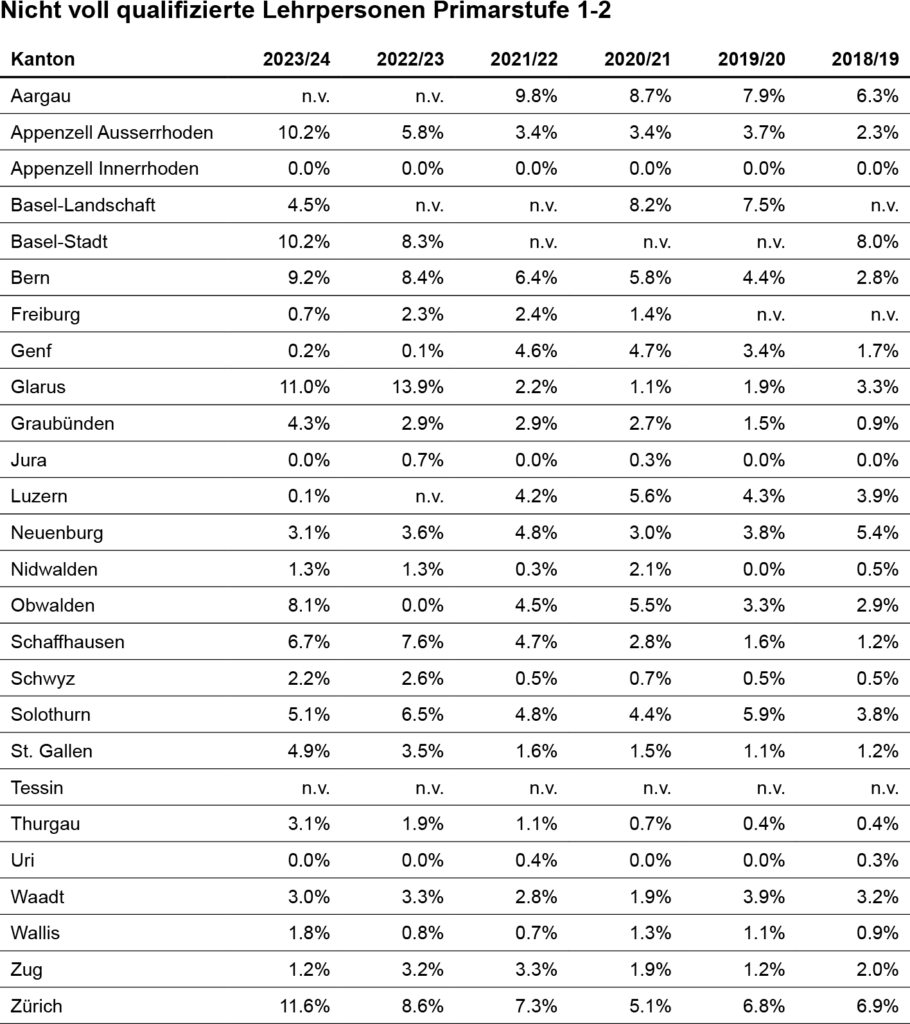

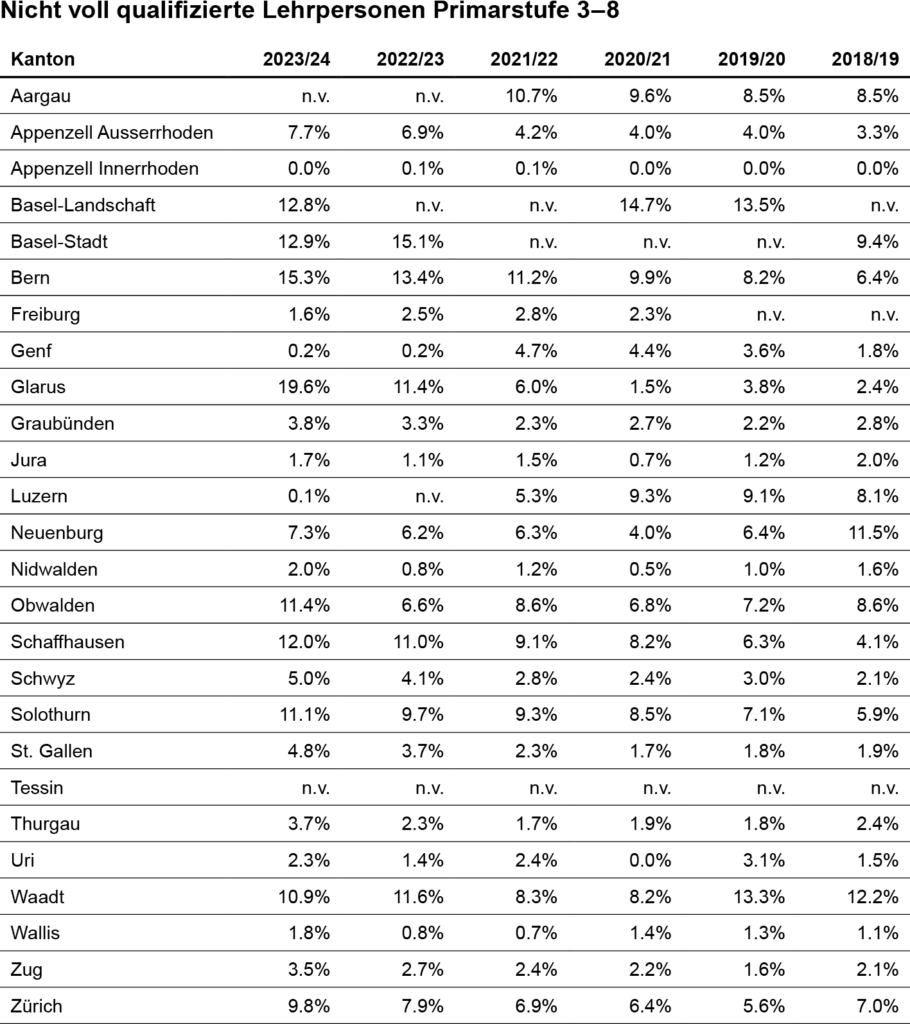

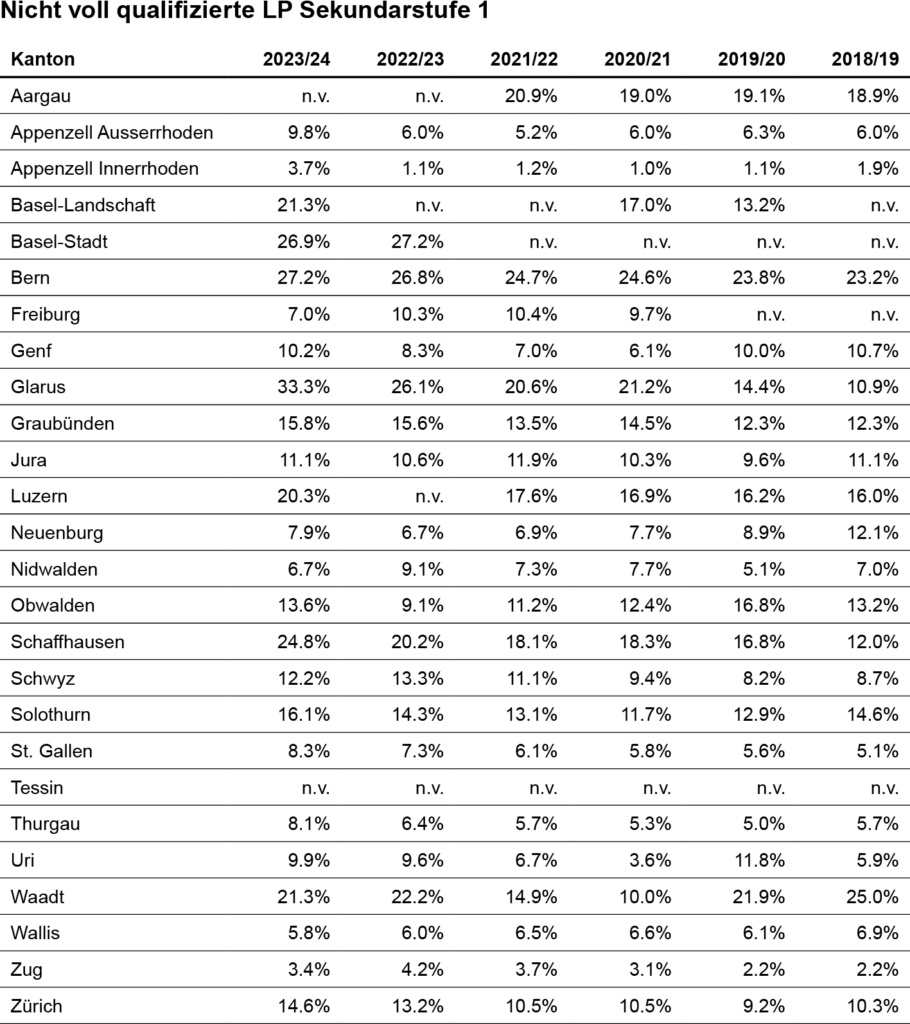

Bei den Zahlen handelt es sich um Vollzeitäquivalente. Infosperber hat aus den absoluten Zahlen den Anteil nicht vollständig qualifizierter Lehrpersonen nach Kanton und Stufe seit Schuljahr 2018/19 berechnet. Dabei zeigen sich zwei grössere Entwicklungen.

- In den allermeisten Kantonen, wo der Lehrpersonenmangel bereits ein Problem darstellte, hat er sich weiter verschärft.

- Für die betroffenen Kantone gilt allgemein betrachtet: Je höher die Stufe, desto höher der Anteil an nicht voll qualifiziertem Personal. Auf der Sekundarstufe 1 weisen viele Kantone besonders hohe Zahlen aus.

Hier die Zahlen:

Sekundarstufe: Höhere Ansprüche – höherer Lohn

Für Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, belegen die neusten Zahlen einmal mehr, dass der Lehrkräftemangel ein Problem darstellt. Deshalb habe der Verband den Aktionsplan «Bildungsqualität sichern» lanciert. Und deshalb seien die Kantonalsektionen zunehmend politisch aktiv geworden.

Dass der Anteil an nicht voll qualifiziertem Personal mit der Stufe ansteigt, erklärt sie einerseits damit, dass grundsätzlich immer mehr Personen eine Lehrtätigkeit aufnehmen, ohne über ein passendes Diplom zu verfügen.

«Andererseits gibt es auch Primarlehrpersonen, die auf Sek-I-Stufe unterrichten, die die entsprechende Qualifikation aber (noch) nicht erworben haben. Zudem ist es auch auf Sek-I-Stufe vermutlich noch eine Frage des Fachs. Nicht selten kommt es vor, dass Sek-I-Lehrpersonen Fächer unterrichten (müssen), für die sie nicht ausgebildet sind. Das hat mit einer hochkomplexen Lektionen- und Stundenplanplanung zu tun, damit zu Beginn eines Schuljahres alle Lektionen durch das bestehende LehrerInnenteam abgedeckt werden können.»

Kathrin Scholl, Präsidentin des Verbands Bildung Aargau, vermutet zudem, dass es vielfach auch lukrativer ist, auf einer höheren Stufe zu unterrichten, obschon das entsprechende Diplom fehlt. Demnach verdient beispielsweise eine Person mit Ausbildung für die Kindergartenstufe besser, wenn sie eine Klasse der Sekundarschule unterrichtet, als wenn sie auf der Kindergartenstufe arbeitet.

Hochpolitische Statistik

Die einzigen verfügbaren Zahlen zum Lehrpersonenmangel lassen sich nur vorsichtig interpretieren – trotzdem sehen viele Kantone sie nicht gern. Zwar sind sie vom Bund gesetzlich dazu verpflichtet, sie zu liefern. Doch die Grundlagen zur Erhebung unterscheiden sich von Kanton zu Kanton.

Eine Motion der ehemaligen Nationalrätin und neuen Aargauer Bildungsdirektorin Martina Bircher fordert, dass der Bund auf die Erhebung verzichtet, sofern sich die Methoden nicht vereinheitlichen lassen. Ihr Vorgänger geriet letztes Jahr in die Kritik, als bekannt wurde, dass der Kanton Aargau nicht wusste, wie gut das eigene Lehrpersonal ausgebildet ist. Gegenüber Infosperber hiess es damals, man habe sich entschlossen, keine Daten zu liefern, weil diese nicht vergleichbar seien.

Derzeit ist der Kanton Aargau der einzige Deutschschweizer Kanton, der die erforderten Zahlen weiterhin nicht in der verlangten Qualität liefert.

Auch die Lehrpersonen wollen bessere Statistik – für die Kantone

Gemäss BfS ist die Erhebungsmethode breit abgestützt. Vor Jahresfrist schrieb das Amt: «Die Erhebung der Statistik wird gemeinsam mit den kantonalen Fachexperten aus den statistischen Ämtern und den Bildungsdepartementen festgelegt. Auf schweizerischer Ebene ermöglichen die beiden Kategorien «voll qualifiziert» und «nicht voll qualifiziert» eine harmonisierte Darstellung der Resultate.»

Doch auch die Lehrpersonen sind nicht zufrieden mit der Statistik. Anders als Bircher fordern sie aber schon lange bessere Daten. Es sei «eminent wichtig zu wissen, wie hoch die Quote der Unterrichtenden ohne Lehrdiplom in den Kantonen ist», sagt Rösler.

«Um aussagekräftige und belastbare Zahlen zu haben, wie viele Personen mit und wie viele ohne die entsprechende Qualifikation unterrichten, ist es zwingend nötig, diese Angaben für die statistischen Informationen zu erfassen. Nur wenn Daten systematisch erhoben, entsprechend aufbereitet, analysiert und interpretiert werden, können sinnvolle Massnahmen beschlossen und nachhaltige Steuerungsentscheide getroffen werden.»

Die Kantone würden deshalb besonders von den Daten profitieren. Zudem wären sie auch wichtig für die Pädagogischen Hochschulen, welche ihr Angebot entsprechend ausrichten könnten.

Um die Methoden der Erhebung zu vereinheitlichen, hat Röslers Verband den Kantonen konkrete Vorschläge gemacht. Diese sollen die Realität in Zukunft noch genauer zeigen.

Zürich beschönigt, St. Gallen streicht

Mit der gegenwärtigen Realität verfahren die Kantone unterschiedlich. Der Kanton Zürich etwa redet sie weiterhin schön. Mitte März verkündete die Bildungsdirektion in einer Medienmitteilung prominent und offensiv: «Lehrpersonenmangel nimmt ab.» Im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren sei der Mangel an Lehrpersonen im Kanton Zürich weniger akut. Dabei stützte sich der weiterhin stark betroffene Kanton allerdings auf die Anzahl durch Schulen ausgeschriebener Stellen und Prognosen zu den Schülerzahlen.

Die Präsidentin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband wies umgehend darauf hin, dass die Zahl der offenen Stellen nur beschränkte Aussagekraft habe. Schulen würden mittlerweile nur eine Ausschreibung publizieren, auch wenn mehrere Stellen besetzt werden müssten. Und zudem sei der Kündigungstermin noch gar nicht verstrichen.

Den auf allen Stufen steigenden Anteil nicht vollständig qualifizierter Personen, welchen die BfS-Zahlen im Kanton Zürich belegen, erwähnte die Bildungsdirektion nicht. Dabei sagte sie letztes Jahr, dass man durchaus eine eigene Statistik «Lehrpersonen mit unvollständiger Ausbildung» führe (Infosperber berichtete). Derzeit läuft im Kantonsparlament eine politische Auseinandersetzung über einen neuen Berufsauftrag für die Lehrpersonen.

Der ebenfalls weiterhin verstärkt betroffene Kanton St. Gallen wiederum strich kurzerhand Lektionen, um die Lehrpersonen zu entlasten. Dies wurde Anfang Jahr bekannt. Ab der dritten Klasse handelt es sich pro Schuljahr um eine Lektion pro Woche, die gestrichen wird. Auf der Sekundarstufe sind es gar vier Wochenlektionen. Der Verband der Lehrpersonen kritisierte dies als Bildungsabbau. Die Bildungsdirektion hingegen verkaufte die ersatzlose Streichung als Massnahme, um den Lehrberuf attraktiver zu machen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Nicht nur im Kanton Aargau wird zur Qualität und stufengerechten Ausbildung oberflächlich Buch geführt. Ich habe dies vor Jahren selber auch im Kanton Zug beobachten müssen. Da wurden/werden grosszügig Anstellungen vorgenommen, nach dem Prinzip: «Hauptsache, vor der Klasse steht eine Lehrperson.»

Diese Schönfärberei und das «Nichtwissenwollen» entbindet die Bildungsverantwortlichen in den Kantonen vor erfolgversprechenden Massnahmen. Weil die kosten, wird weiter gewurstelt.

Man kann auch den kantonalen Stellenmarkt für Lehrpersonen verfolgen: Waren z.B. im Kanton Bern noch vor ein paar Jahren im April ca. 250 offene Stellen auf dem Portal ausgeschrieben, so sind es 2025 zur gleichen Zeit über 650. Auffällig dabei: Es braucht offenbar Massen an Heilpädagogen und anderen Sonderkräften.

Mein Fazit als einer, der sich seit Jahrzehnten beruflich in diesem und um dieses System herum bewegt: Das Schulsystem muss von Grund auf neu gedacht werden. Keine Kosmetik, sondern weg von der industrialisierten Grundidee (ab ca. 1850: Schulglocke, alle machen zur selben Zeit +/- das Gleiche. Vom Kindergarten bis Hochschule. Lernen wurde nicht immer schon so praktiziert.) Unter dem heutigen System leiden alle: Schüler, Lehrer, Schulleiter und Eltern.

Also wie weiter? Läse man die entwicklungspsychologische Fachliteratur der letzten 50 Jahre (Z.B. Remo Largo: ‚Lernen geht anders‘, aber auch Bücher von Robinson, Hüther, Stern usw,), wären die Antworten eigentlich klar.

Ja, die Anzahl der offenen Stellen wird vielerorts auch laufend gezählt. Bloss dürfte für die Bildungsqualität eben wichtig sein, wie die Stellen besetzt werden. Die Statistik des BfS gibt darauf teilweise Antworten.

Bin ganz bei Ihnen. Das Schulsystem leidet auch darunter, dass sich Politik solange um Fakten und Erkenntnisse drückt, wie die aus diesen Grundlagen abgeleiteten Folgen, für sie unbequem sind und z.B. eine Wiederwahl gefährden können. Selbst die öffentliche Diskussion über diese Themen wird nicht geführt, weil auch die Medien vor den Folgen offenbar zurückschrecken und die notwendigen Klicks nicht garantiert sind. Aber es sind ja nur die Kinder und die kommenden Generation, die darunter leiden- wie bei all den Versäumnissen im Klimabereich auch: Also kein Problem.