KI macht Microsoft & Co. wieder zu CO2-Dreckschleudern

Microsoft, Google, Amazon oder auch Facebook – die grossen Tech-Konzerne dieser Welt achten auf ihr Image und präsentieren sich gewöhnlich von der besten Seite. Vor allem auch in Umweltbelangen wollen sie unbedingt «zu den Guten» gehören und haben hehre Ziele. «Im Jahr 2020 haben wir uns verpflichtet, kohlenstoff- und wasserneutral zu werden, keinen Abfall zu produzieren und bis 2030 mehr Land zu schützen, als wir nutzen», heisst es zum Beispiel in der jüngsten Ausgabe des Berichts zur ökologischen Nachhaltigkeit von Microsoft.

Oder «seit unseren Anfängen haben wir uns auf eine ehrgeizige Reise begeben, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Unser jährlicher Umweltbericht bietet einen tiefen Einblick in unsere Bemühungen, Technologie – insbesondere KI – zu nutzen, um positive Umweltveränderungen voranzutreiben und unser Geschäft nachhaltig zu betreiben», behauptet Google.

Die Rechenzentren für KI- und Internet-Dienste fressen immer mehr Energie

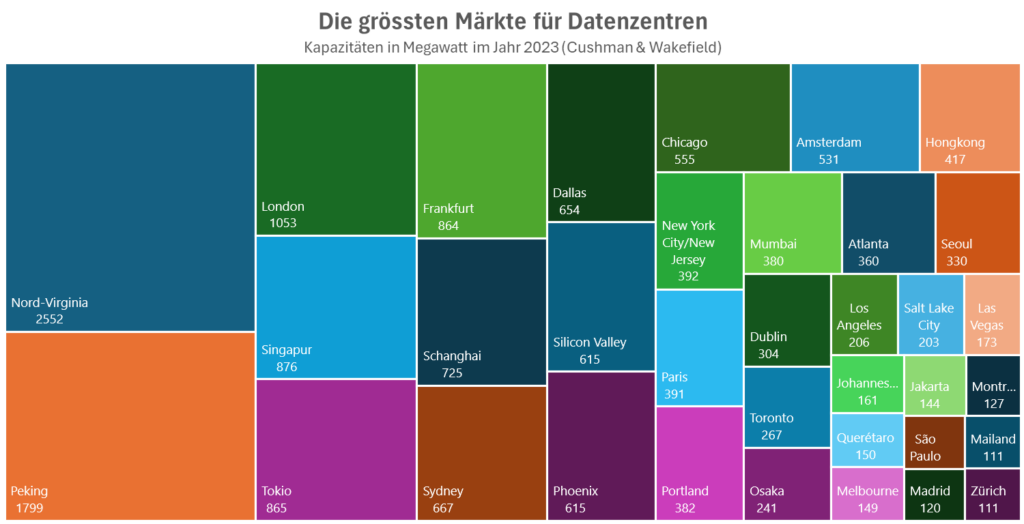

Solche Slogans klingen gut und sie mögen bei unbedarften Konsumenten gut ankommen. Diese nutzen praktisch Tag und Nacht die Software ihrer jederzeit verfügbaren elektronischen Geräte, suchen im Internet nach Zerstreuung oder bestellen und lassen sich Dinge an die Haustür liefern, ohne weiter nachzudenken. Dabei müssen die Lieferanten für ihre Dienste einen unheimlichen logistischen Aufwand betreiben, und die Software-, Cloud-, Suchmaschinen-, Liefer- und Socialmedia-Anbieter müssen gigantische Rechenzentren in aller Welt vorhalten und mit der nötigen Energie füttern.

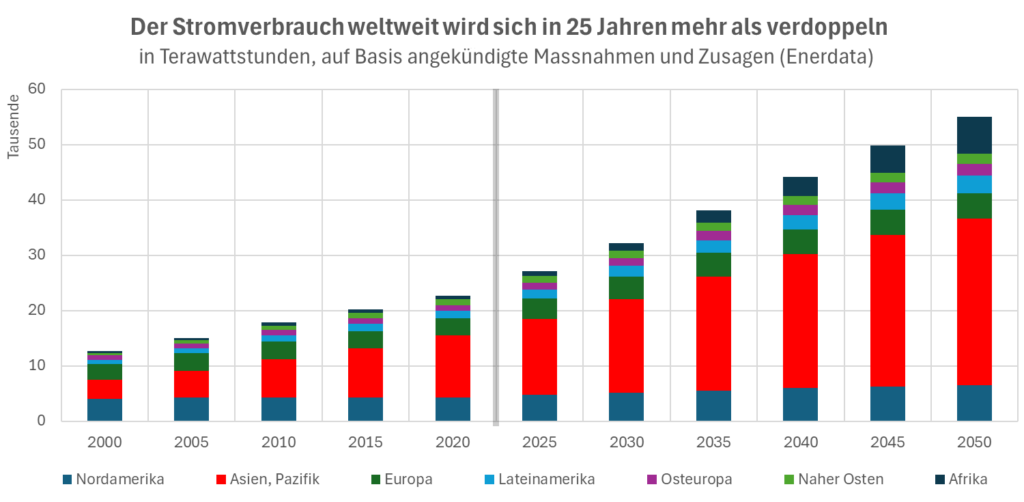

Die Letztgenannten haben zwar aus Imagegründen ambitionierte Ziele und wollen möglichst bald «grün» werden. Allerdings kommt ihnen nun die zunehmende Elektrifizierung der Wirtschaft und das enorme Wachstum der Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) in die Quere. Diese Strömungen treiben die Nachfrage nach Strom nach oben. Sie dürfte sich in den nächsten 25 Jahren weltweit mehr als verdoppeln.

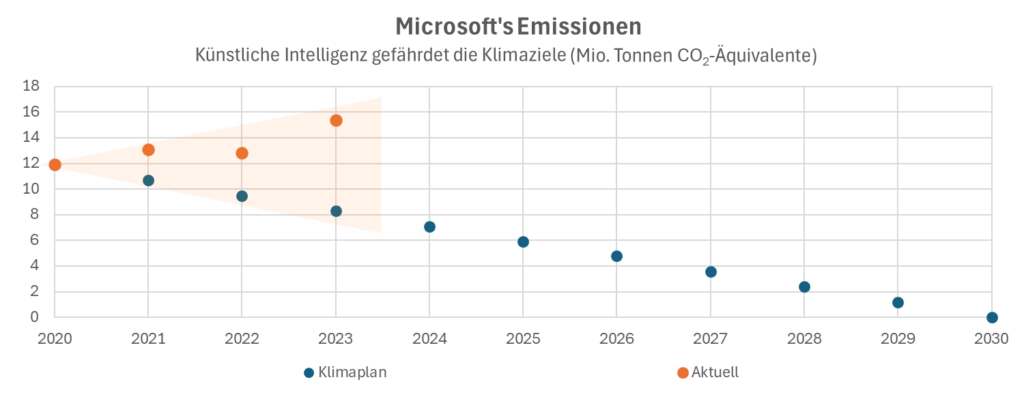

Das bringt auch Microsoft in die Bredouille. Der Software-Konzern hatte sich vor vier Jahren zur Bekämpfung des Klimawandels verpflichtet und hatte die Devise ausgegeben, bis zum Ende des Jahrzehnts netto kein CO2 mehr auszustossen. Jetzt aber gefährdet der Software-Gigant mit seinem unermüdlichen Streben nach einer weltweiten Führungsposition im KI-Bereich und mit dem damit verbundenen Energiebedarf dieses Ziel.

Die grossen Tech-Konzerne verursachen immer mehr Emissionen

Wie die jüngste Ausgabe des jährlichen Nachhaltigkeitsberichts zeigt, verursacht das in Seattle ansässige Unternehmen aufgrund des enormen Energieverbrauchs seiner Rechenzentren heute etwa 30 Prozent mehr Emission aus als im Jahr 2020. Der ursprüngliche Plan, bis im Jahr 2030 auf eine Netto-Null zu kommen, scheint vorerst gescheitert zu sein. Wer glaubt schon daran, dass der Software-Gigant schnell genug an «grünen Stahl und Beton» oder an genügend «grüne Silikon-Chips» herankommt, um den steigenden Bedarf an Rechenkapazitäten für den Betrieb der KI-Dienste decken zu können?

Das Dilemma von Microsoft ist eines der ersten konkreten Beispiele dafür, wie das Streben nach Weiterentwicklung der KI-Methoden mit den Bemühungen um die Reduzierung von Emissionen kollidiert. Die Aussicht, zu einem führenden KI-Anbieter zu werden, hat Microsoft zwar zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Aber das Management gibt auch zu, zumindest in nächster Zeit auf Investitionen in umweltbelastende Anlagen angewiesen zu sein, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.

Der Tech-Riese hat in den vergangenen 12 Monaten mehr als 50 Milliarden Dollar für den Ausbau von Rechenzentren ausgegeben, in den nächsten vier Quartalen soll es sogar noch mehr sein. Seit Februar hat er mit neuen Rechenzentrumsprojekten in Wisconsin, Thailand, Indonesien, Spanien, Deutschland und Japan geprahlt. Und Microsoft ist keineswegs allein – KI-Konkurrenten wie Google, Meta oder auch Amazon haben sich zwar nach aussen hin ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Tatsächlich aber steigen ihre gesamten Emissionen, statt zurückzugehen.

Die Unternehmen nutzen eine Reihe von Mechanismen, um sich trotz allem ein «sauberes Image» zu geben. Einige schliessen langfristige Stromabnahmeverträge mit Entwicklern erneuerbarer Energien ab, bei denen sie einen Teil des Risikos einer neuen Energieanlage übernehmen und dazu beitragen, dass neue Solar- und Windparks ans Netz gehen. In anderen Fällen kaufen Unternehmen Klima-Gutschriften, um behaupten zu können, «grünen Strom» zu nutzen. Objektive Fachleute halten das für Feigenblattaktionen mit geringen praktischen Vorteilen für die Umwelt. Kritiker argumentieren, die Tech-Riesen verschleierten auf diese Weise nur ihren Umweltfrevel.

Trügerisches «Saubermann»-Image

Besser wäre dagegen die Steigerung der Effizienz der Rechenzentren, das heisst die Verwendung der gleichen Menge an Energie oder Rechenleistung für mehr Arbeit. Dies könnte dazu beitragen, den Bedarf an Rechenzentren zu verringern, was wiederum die Emissionen und den Stromverbrauch senken würde. Immerhin würde die Industrie auf diesem Wege auch Geld sparen. Die Erfahrungen der jüngeren Zeit zeigen allerdings, dass sich die Effizienz nicht schnell genug steigern lässt, um mit dem Wachstum der Nachfrage nach Rechenleistung mithalten zu können.

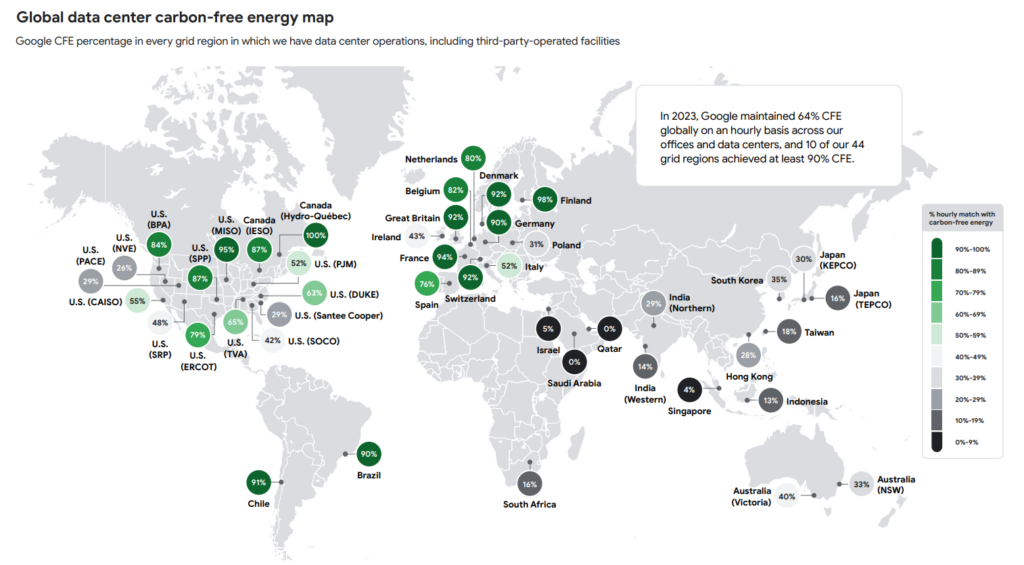

Das zeigt sich auch bei Google. Die Treibhausgasemissionen des Suchmaschinen-Giganten sind seit dem Jahr 2019 um 48 Prozent gestiegen. Er weist seinen KI-Stromverbrauch nicht offen aus und erklärt «unsere historischen Trends spiegeln die zukünftige Entwicklung von KI wahrscheinlich nicht vollständig wider. Da wir KI tief in unser Produktportfolio integrieren, ist die Unterscheidung zwischen KI und anderen Anwendungen nicht sinnvoll». Diese Formulierungen deuten an, dass man zwar genau weiss, wie hoch die Zahl heute ist, diese aber nicht sagen möchte. Der Blick auf die von Google selbst veröffentlichte Landkarte mit den eigenen Rechenzentren und ihrem CO2-Austoss zeigt, dass die entsprechenden Anlagen in Asien wahre Dreckschleudern sind.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.