Sprachlupe: Wie die Romandie ihre Mundarten herunterschluckte

Ausgerechnet Fremdenfeindlichkeit hat in der Romandie den Niedergang des Patois, der einheimischen Mundarten, eingeleitet. Der emeritierte Dialektologie-Professor Andres Kristol erklärt es so: In Genf hatten die Hugenotten, die aus Frankreich vertriebenen Protestanten und ihre Nachfahren, zunächst den örtlichen Savoyer Dialekt angenommen; sie machten schliesslich fast die Hälfte der Bevölkerung aus. Doch den meisten wurde auch noch im 18. Jahrhundert die Einbürgerung verwehrt. Sie fühlten sich verachtet wie in Frankreich die Bauern, deren Sprache eben abschätzig patois genannt wurde, abgeleitet von den pattes, den Pfoten, mit denen sie im Dreck wühlen mussten.

Also begannen, immer laut Kristol, diese durchaus bürgerlichen Genfer Nicht-Bürger, sich von den Alteingesessenen abzugrenzen, indem sie auch im Alltag formelles Französisch verwendeten. Dazu trug ebenfalls der Einfluss der Aufklärung und der französischen Revolution bei. Im 19. Jahrhundert gab es dann weitere, hausgemachte Gründe dafür, dass sich Französisch als allgemeine Umgangssprache in der Romandie verbreitete: Die Niederlassungsfreiheit in der ganzen Schweiz und die Industrialisierung führten zur Zuwanderung – zwischen den welschen Kantonen, deren Patois sich stark unterschied, und auch aus der Deutschschweiz. Zur Assimilation diente vor allem der Schulunterricht auf Französisch.

Dialekte unter Verschluss

Wiederum aus Frankreich kam die Ideologie einer Einheitssprache dazu; Eltern wurde eingeredet, es schade dem Schulerfolg, zuhause Patois zu reden. Aus dem Wallis berichtete ein Gewährsmann, auch der Pfarrer habe die Mundart verboten. Auf dem Land hielt sich das Patois dennoch am längsten; heute aber ist es nur noch vereinzelt die Umgangssprache der älteren Generation. Eine Hochburg ist Evolène im Val d’Hérens. Von dort stammte die Oberassistentin, als Kristol 1993 seine Professur in Neuenburg antrat. Er forderte sie auf, ihm und anderen in einem Kurs ihre Mundart beizubringen, doch lehnte sie ab: Das sei allein etwas für die Einheimischen.

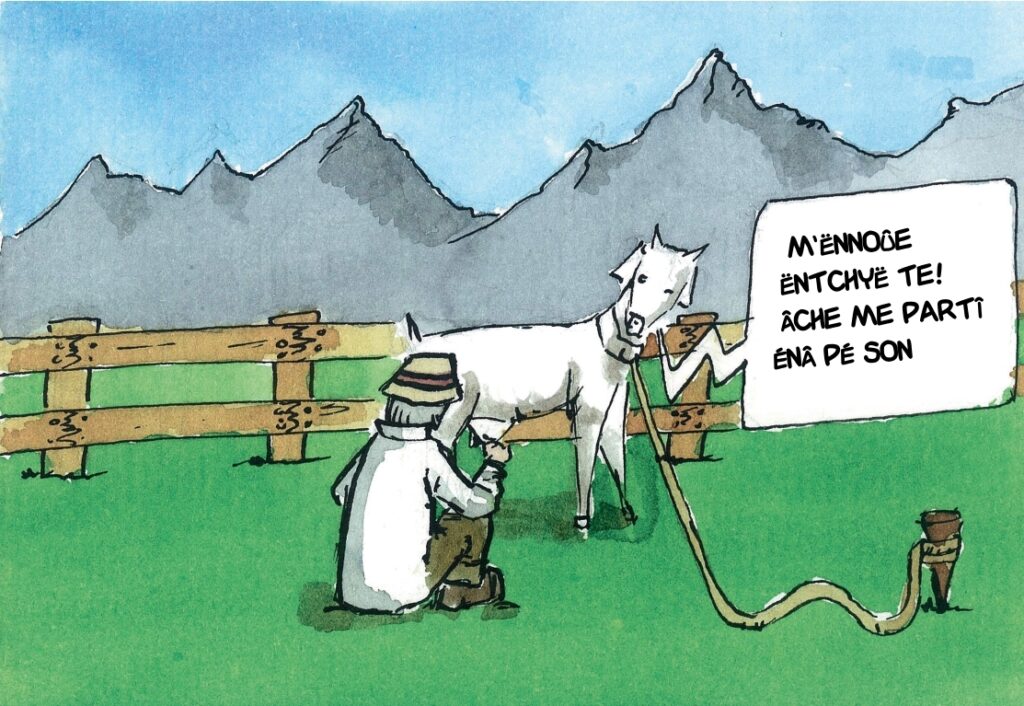

Diese Weigerung, die Sprache mit anderen zu teilen, sieht der Professor als einen Grund fürs absehbare Aussterben des Patois. Ein weiterer sei, dass die Eltern den Dialekt nicht mehr an die Kinder weitergäben. Heute bemühten sich zwar im Wallis manche Jüngeren, die alte Mundart zu lernen, doch komme dabei etwas Künstliches heraus, das wiederum die Älteren ablehnten. Kristol lernte selber kein Patois, studierte aber alle 25 lokalen Formen, die er noch vorfand. Dieses Jahr ist nun seine monumentale Histoire linguistique de la Suisse romande (3 Bände, 984 Seiten) erschienen. Wer es kürzer mag, kann ein lebhaftes, knapp halbstündiges SRF-Gespräch mit dem Autor nachhören, auf das sich diese «Sprachlupe» stützt. Die unter Kristols Ko-Leitung entstandene Datenbank Alaval gibt ausführliche Informationen zum Walliser Patois, auch mit Karten und Tonbeispielen.

Helvetische Sprachpfade

Warum aber sind in der Deutschschweiz die Mundarten so viel lebendiger geblieben? Der Professor sagte es mir bei anderer Gelegenheit so: «Der Adolf hät s Schwyzerdütsch grettet». Ja, der Patois-Professor ist Deutschschweizer, wie schon sein Vor- und sein Vorvorgänger in Neuenburg; ein Grund dafür mag sein, dass östlich der Saane die Mundarten mehr gelten. Am Radio erklärte Kristol, vor etwa hundert Jahren sei Schweizerdeutsch durchaus «auf der Kippe» gestanden, denn «Mehrbessere» hätten begonnen, auch im Alltag Hochdeutsch zu reden. Aber in der 30-er Jahren habe die Mundart dann wieder Aufwind bekommen, im Zug der «geistigen Landesverteidigung» gegen Hitler (und seine grossdeutschen Ansprüche).

Die Romandie habe dagegen keine entsprechende Abgrenzung gegen Frankreich nötig gehabt, und so gelte die Einstellung, dass «Dialekte halt sterben». Zwar gibt es auch im Französisch der Westschweiz Eigenheiten, aber die kommen gemäss Kristol nur selten aus den Dialekten, vielmehr aus politischen oder technischen Gegebenheiten. So könne man in Frankreich bei Wahlen eben nicht panacher oder cumuler, und man kenne dort le natel ebenso wenig wie la sous-voie für Fussgänger am Bahnhof. Nebenbei gesagt: Auch viele Helvetismen im Hochdeutschen haben nichts mit Dialekt zu tun, sondern einfach mit dem hiesigem Gebrauch der Schriftsprache (so Lehrperson, umzonen, Zwischenrang). Oder sie kommen aus anderen Landessprachen, wie eben kumulieren und panaschieren oder auch Camionneur und Coiffeur – merci les Romands!

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Sehr spannend, Herr Goldstein, danke für diese Weitergabe einiger Erkenntnisse von Prof. Kristol.

In dem Zusammenhang stellt sich gleich die Frage im Südosten unseres Landes: Warum gelingt es den Miteidgenossen im Romontsch nicht, eine eigene dialektübergreifende Hochsprache zu entwickeln? Da gibt es sicher Gründe, von denen ich als Deutschschweizer keine Ahnung habe. Ein Grund dafür mag sicher sein: Sie haben keinen grossen Nachbarn, von dem sie die Hochsprache einfach übernehmen können: Deutschland und Frankreich. Um uns vom «Adolf» abzugrenzen genügten schon mal unsere Dialekte. Das «Hochdeutsche» spielt im Alltag eh keine Rolle.