Ich war vor Ort bei den vergessenen Kriegskindern im Jemen

Wenn das Leiden im Jemen eine Adresse hätte, wäre es vielleicht die al-Rasheed-Strasse in Taiz. Die drittgrösste Stadt des Landes liegt im Südwesten. Sie ist von Bergen und nun auch von Huthi-Rebellen umgeben. In der schmalen Strasse entkommt niemand dem bereits acht Jahre andauernden, zermürbenden Konflikt. Ein Krieg, den die Welt vergessen hat. Ich war nun seit 2015 zum siebten Mal für die BBC vor Ort.

Auf dem Schulweg von Granaten getroffen

Ein schmächtiger Junge mit einem dunklen Haarschopf führt mich die Strasse mit ihren einfachen Häusern hinunter. Er läuft auf Krücken – und doch weicht er den Schlaglöchern geschickt aus. Bader al-Harbi ist sieben Jahre alt, nur ein bisschen jünger als der Krieg im Jemen. Sein rechtes Bein ist oberhalb des Knies amputiert.

Im Hinterhof des Hauses seiner Familie sitzt Bader auf ein paar Holzklötzen, sein Stumpf liegt frei. Sein verbliebener Fuss hat keinen Schuh. Sein grosser Bruder Hashim ist an seiner Seite und teilt mit ihm sein Trauma und sein Schweigen.

Auch Hashims rechter Fuss ist verstümmelt und ausserdem fehlt ihm ein Daumen. Er fuchtelt unentwegt mit seinen Händen herum, als wolle er die Narben in seinem Kopf ausradieren.

Baders und Hashims Vater erzählt, dass die beiden Jungen an einem Oktobermorgen im letzten Jahr von der Schule nach Hause gingen, als Huthi-Granaten neben ihnen einschlugen.

Eine Generation ohne Zukunft

Seither sind die beiden nicht mehr in der Schule gewesen. Im Schneidersitz auf einer Matratze sitzend, sagt ihr Vater al-Harbi Nasser al-Majnahi: «Alles hat sich völlig verändert. Sie spielen nicht mehr draussen mit anderen Kindern. Sie sind behindert. Sie sind verängstigt und haben psychische Probleme.»

Mit einer Stimme, die jünger klingt als seine neun Jahre, sagt Hashim, dass er gerne wieder zur Schule gehen würde. «Ich möchte studieren und lernen», erzählt er mir. Ich frage Bader, ob er auch zur Schule gehen möchte. «Ja», antwortet er, «aber mein Bein wurde abgetrennt, wie kann ich da hingehen?»

Ihr Vater sagt, dass er seine Söhne für das kommende Schuljahr nicht angemeldet hat, weil er den Transport nicht zahlen kann. Ohne Geld hat er auch keine Möglichkeit, seine Familie aus der Gefahrenzone zu bringen. «Auch wenn wir Angst haben, können wir es uns nicht leisten, woanders zu wohnen, denn die Miete wäre höher. Also sind wir gezwungen, hier zu bleiben, ob wir nun leben oder sterben.»

Vom Bürgerkrieg zur weltweit grössten humanitären Katastrophe

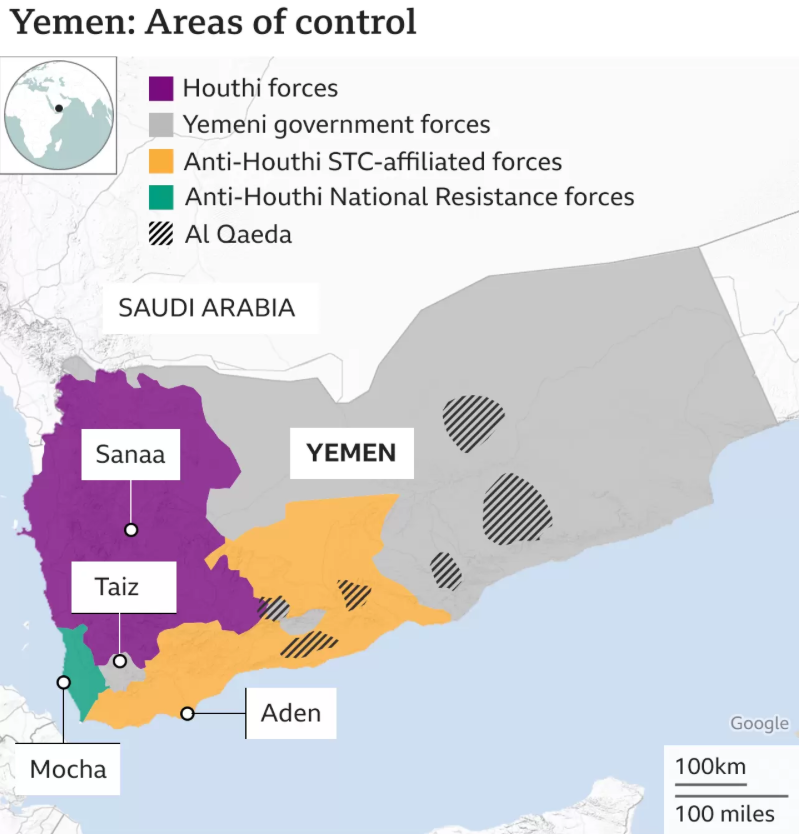

Im September 2014 nahmen die Huthi-Rebellen – die sich Ansar Allah nennen, was frei übersetzt «Helfer Gottes» heisst – die jemenitische Hauptstadt Sanaa ein und vertrieben die Regierung. Was als Bürgerkrieg begann, wurde schnell zum regionalen Konflikt.

Das sunnitische Saudiarabien unterstützt seither die international anerkannte Regierung des Jemen. Der schiitische Iran wiederum die Huthi-Bewegung. Im Frühjahr 2015 griff eine von den Saudis angeführte Koalition ein, die von Grossbritannien und den USA unterstützt wurde. Die Saudis versprachen eine schnelle Operation, um die Regierung wieder an die Macht zu bringen. Mit bescheidenem Erfolg.

Der Alltag: Scharfschützen, Raketen, Granaten, Bomben und Minen

Ein anderes Haus in der al-Rasheed-Strasse in Taiz. Amir erscheint auf der Türschwelle. Er ist drei Jahre alt und trägt ein gelbes T-Shirt. Er ist stumm und in sich gezogen. Anstelle seines rechten Beins trägt er eine Metallprothese. Sein Vater Sharif al-Amri hilft ihm aufzustehen und beugt sich vor, um ihn auf die Stirn zu küssen.

Er war im Haus eines Verwandten auf der anderen Strassenseite, als dieses beschossen wurde. Sowohl sein Onkel als auch sein sechsjähriger Cousin kamen ums Leben. Amir hat überlebt – nur wie? Während Sharif den Schmerz seines Sohnes in Worte fasst, nickt dieser, in seinen Armen liegend, in der drückenden Hitze ein.

Amir erinnert sich an jeden Moment nach dem Beschuss, bis er im Krankenhaus ankam. Er sagt: «Das ist meinem Onkel passiert, und das ist meinem Cousin passiert.» Er spricht über den Rauch und das Blut, das er gesehen hat. Wenn er spielende Kinder sieht, wird er wütend, denn: «Ich habe kein Bein.»

Alle Seiten haben Blut an ihren Händen

Seit mehr als 3’000 Tagen wird Taiz belagert. Die Stadt mit bis vor kurzem etwa 600’000 Einwohnern ist heute ein Schlachtfeld zwischen Regierungs-Truppen und Huthi-Rebellen. Es ist gnadenlos. Niemand wird verschont, schon gar nicht die Kinder und Jugendlichen.

Ein Arzt erzählt mir, dass er seit 2015 etwa 100 Kinder mit Amputationen behandelt hat. Verstümmelt durch Beschuss, Minen und nicht explodierte Munition. Die meisten der im Laufe der Jahre in Taiz verstümmelten und getöteten Kinder wurden Opfer der Huthis. Viele starben aber auch durch Luftangriffe der von Saudi-Arabien angeführten Allianz und etliche wurden von Regierungstruppen getötet. Alle Seiten haben Blut an ihren Händen.

Kein Krieg mehr, aber auch kein Frieden

Seit dem von der UNO vermittelten Waffenstillstand im vergangenen Jahr – er hielt sechs Monate lang – ist der Konflikt im Jemen auf kleiner Flamme. Es herrscht zwar kein richtiger Krieg mehr, aber es herrscht auch kein Frieden.

Saudi-Arabien und der Iran haben sich die Hände gereicht und sich versöhnt. So weit, so gut. Es hat Gespräche zwischen den Saudis und den Huthis gegeben, aber diese sind mittlerweile ins Stocken geraten.

Das Land ist zersplittert, wie ein verschüttetes Puzzle, das nicht wieder zusammengesetzt werden kann. Eine separatistische Bewegung, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt wird, will die Unabhängigkeit des Südens, wie sie von 1967 bis 1990 bestand: Ein weiterer Riss in diesem zerrissenen Staat.

Ein Requiem auf eine Nation

Ich komme seit der Eskalation des Krieges im März 2015 in den Jemen. Dies ist mein siebter Besuch. Während die internationale Gemeinschaft von Friedensbemühungen spricht, herrschen vor Ort Müdigkeit und Verzweiflung. In den drei Wochen, die ich im Süden des Landes verbracht habe, fühlten sich viele Gespräche wie ein Abschied an, ein Requiem auf die Nation.

Viele bezweifeln, dass der Jemen in seiner jetzigen Form überleben wird. Noch viel mehr bezweifeln, dass die Huthis Frieden schliessen werden. Die Huthis kontrollieren den Norden Jemens. Hier lebt der grösste Teil der 32 Millionen Einwohner.

Ich wollte erfahren, wie es den Menschen dort geht. Doch als ich ins Land kam, zogen die Huthis die Besuchserlaubnis zurück. Menschenrechtsaktivisten in Sanaa berichten, dass die De-facto-Machthaber zunehmend repressiv sind.

Als wir die al-Rasheed-Strasse verlassen, ist Bader nach draussen gekommen, aber er sitzt allein am Strassenrand. Amir wird von seinem Vater Sharif auf dem Querbalken eines Fahrrads geschoben. «Hab keine Angst, mein Schatz», sagt er, «ich bin an deiner Seite.»

Er fragt seinen Sohn, was er sich für die Zukunft wünscht: «Kauf mir ein Gewehr», antwortet Amir. Seine kindliche Stimme ist zuerst zögerlich, dann aber brüllt er schrill: «Ich werde eine Kugel in mein Gewehr laden und auf die schiessen, die mir mein Bein genommen haben.»

Aushungern als Kriegsstrategie

Ein weiterer Schauplatz meiner Reise: Zuerst die dreistündige Fahrt hinter dem Fahrer, auf einem uralten Motorrad – mit Awan. Unwegsames Gelände, teils Strasse, teils Steine. In unerbittlicher Hitze. Aber nur so konnte sein Vater Rajah seinen schwerkranken Sohn in das Kinderkrankenhaus von Taiz bringen.

Davor musste er das Geld für die Reise verdienen. Sie kostet von ihrem Zuhause im Hafen von Mocha am Roten Meer 20’000 jemenitische Rial; das sind umgerechnet 10 Franken.

Als Awam im Krankenhaus ankommt, beeilt sich das Personal, ihn zu wiegen und zu messen. Aber jede und jeder sieht es: Awan ist schwerst unterernährt. Seine Arme sind verkümmert. Sein Bauch aufgebläht.

Awams Vater Rajah kämpft seit einem Jahr um seine Rettung. «Er hat immer Fieber», erzählt er mir. «Wir waren in allen Krankenhäusern in Mocha. Man hat uns gesagt, wir sollen ihn in dieses Spital bringen. Ich kann es mir kaum leisten, meine Kinder zu ernähren. Manchmal haben wir nur Brot und Tee.»

Hunger bedroht auch die Kinder im Jemen

Hunger war schon vor dem Krieg Alltag im Jemen, aber er wurde durch den Konflikt noch verschärft. Er hat die Lebensgrundlagen zerstört, die Preise in die Höhe getrieben, mehr als vier Millionen Menschen vertrieben. Die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen im Land sind geschlossen.

Rajah ist einer derjenigen, die durch den Krieg obdachlos geworden ist. Wir sind schon sechs oder sieben Mal vertrieben worden, sagt er. Jedes Mal müssen wir an einen neuen Ort ziehen, weil wir Angst vor Landminen haben.

Der Hunger hat sein Kind – und viele andere hier – von Geburt an verfolgt. Nach Angaben der UNO leiden fast 500’000 jemenitische Kinder unter fünf Jahren an schwerer akuter Unterernährung und kämpfen ums Überleben.

Für Rajah bedeutet die Unterbringung eines Sohnes im Krankenhaus, dass seine anderen Kinder zu Hause hungern müssen. Am nächsten Tag bringt er Awam zurück nach Mocha. Er sagt den Ärzten, dass er versuchen wird, mehr Geld zu verdienen, um mit ihm zurückzukommen.

Die Ärzte sagen, dass sie viele Patienten aus der Stadt empfangen. Einst waren die Städter für ihren Kaffeehandel berühmt. Jetzt ist die Stadt mit vertriebenen Familien überschwemmt.

Spitäler ohne Personal

Wir fahren auf einer holprigen Strasse, allerdings in einem komfortablen Auto mit Allradantrieb. Endlich kommen wir zu einer ländlichen Klinik, in der es von Müttern wimmelt, die in schwarze Abayasa und Gesichtsschleier gekleidet sind. Sie halten kranke Kinder hoch. Die Luft ist schwer von den bittenden Mütter und den schreienden Babys.

Die Drei-Zimmer-Klinik ist in diesen Tagen meist geschlossen, aber die örtlichen Behörden haben beschlossen, sie zu öffnen, weil wir in der Gegend sind. Die Mütter stürmen auf uns zu, weil sie uns für ausländische Ärzte halten. Sie flehen uns an, ihren Kindern zu helfen.

Ein Arzt erscheint, aber er erklärt uns, dass das Personal der Klinik streikt und keine Fälle behandelt. «Wir können nichts für sie tun», sagt Arzt Ali bin ali Doberah. «Wir haben seit vier Monaten kein Geld mehr bekommen. Einige von uns werden sich nach einer bezahlten Arbeit umsehen, weil wir unsere Kinder nicht ernähren können.»

Selbst NGOs ziehen sich aus dem Jemen zurück

Die Klinik erhält keine Unterstützung mehr von ausländischen Hilfsorganisationen, die früher einen Teil der Gehälter zahlten. In Mocha und anderen Gebieten an der jemenitischen Westküste wurden neun Gesundheitszentren geschlossen, weil die Mittel fehlen.

Im ganzen Land schränken die Hilfsorganisationen ihre Arbeit ein. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, das World Food Programme hat im Norden und Süden des Landes bereits tiefe Einschnitte vorgenommen. Es erklärt, dass es die Nahrungsmittellieferungen für drei bis fünf Millionen Menschen bis Mitte September einstellen muss, wenn nicht mehr Geld zur Verfügung steht.

Die Kinder im Jemen sind von der internationalen Vernachlässigung bedroht. Während ausländische Geldgeber zögern, kämpfen jemenitische Kinder um ihr Leben.

Die Schrecken in der Ukraine sind für viele westliche Länder näher als das ferne Leid auf der arabischen Halbinsel.

Frauen, Männer und Kinder im Jemen fürchten mehr denn je, dass man sie noch mehr vergisst als schon bisher.

Wer wird den verwundeten Jungen von Taiz – Bader, Hashim und Amir – und den hungernden Kleinkindern von Mocha – wie beispielsweise Awam – helfen?

Der Krieg im Jemen

Red. Jemen liegt auf der arabischen Halbinsel und ist etwa anderthalbmal so gross wie Deutschland. Derzeit konzentrieren sich die Friedensverhandlungen einerseits auf die schiitischen Huthi-Rebellen, welche die vormalige Regierung stürzte, und andererseits auf die von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz, die eben jener wieder ins Amt helfen will.

Zudem gibt es verschiedene politische Parteien, eine starke Unabhängigkeitsbewegung im ehemals sozialistischen Süden, islamistische Gruppierungen sowie diverse ethnische Gruppen und Familienclans mit jeweils unterschiedlichen Zielen.

Die Folgen des Konflikts: Der totale wirtschaftliche Zusammenbruch Jemens, blockierte Häfen, Treibstoffmangel und extrem gestiegene Preise. Der Krieg ist heute die weltweit grösste humanitäre Krise. In seinen acht Jahren hat er das Land weitestgehend zerstört. Täglich verhungern zig Menschen. Oder sie sterben, weil sie keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung, Grundnahrungsmitteln oder sauberem Wasser haben. Oder auf eine Mine treten. Oder ein Scharfschütze sie abknallt.

Zwei Drittel der Bevölkerung, das heisst mehr als 20 Millionen Menschen, benötigen humanitäre Hilfe und Schutz. Über die Hälfte von ihnen sind Kinder. Krankheiten und Seuchen verschlimmern die Situation. Zwölf Millionen Menschen sind akut in Not und vom Hungertod bedroht, also anderthalbmal so viele Menschen wie bei uns in der Schweiz leben.

Informationen auf Infosperber im DOSSIER: DER KRIEG IN JEMEN

Übersetzt und bearbeitet von Georg R. Rettenbacher

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.