«Den Menschen stirbt das Vieh weg»

swissinfo.ch: Herr Hurni, Hilfsorganisation warnen vor einer Hungerkatastrophe in Ostafrika. Was ist da genau passiert?

Hans Hurni: Klimatisch bedingte Dürren sind in der Region kein neues Phänomen, vielmehr tauchten sie seit Jahrhunderten periodisch auf. Die Region ist der östliche Ausläufer der Sahelzone und hat im Tiefland typischerweise niedrige Niederschläge. Wenn die Regenzeiten dort mehrmals nacheinander ausfallen, wie das in den letzten drei Jahren der Fall war, dann wird es schnell prekär. Betroffen sind momentan 36 Millionen Menschen, 20 Millionen sind alleine in Äthiopien auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Das sind riesige Zahlen.

Zur Person:

Hans Hurni ist emeritierter Professor für Geografie

und Nachhaltige Entwicklung der Universität Bern. Er war Initiator und Leiter des Nationalen Forschungsschwerpunkts Nord-Süd, der sich Themen der Nachhaltigkeit in der Schweiz und in Entwicklungsländern widmete. In seiner fünfzigjährigen Karriere hat er sich intensiv mit Ostafrika beschäftigt und selbst zehn Jahre in Äthiopien gelebt.

Eine weitere vom Klimawandel bedingte Krise?

Ja, aber nicht nur, wobei viele Zusammenhänge unklar sind. Der Indische Ozean erwärmt sich stärker als erwartet, mit negativen Auswirkungen auf die Niederschläge am Horn von Afrika. Der Treibhauseffekt spielt da sicher eine Rolle, wobei wir ehrlich gesagt noch zu wenig wissen, um die Prozesse genau nachvollziehen zu können. Die globalen Klimamodelle sind für diese Region zu ungenau.

Woran liegt das?

In Ostafrika stehen weniger wissenschaftliche Daten zur Verfügung als andernorts. Die fallen ja nicht vom Himmel, die muss man sammeln. Und dazu braucht es ausgebildete Menschen und moderne Institutionen. Die tiefe Dichte an Wissenschaftler:innen ist in ganz Afrika ein Problem. Dazu kommt auch fehlende Infrastruktur wie Messstationen. So spricht man zwar viel von klimatisch bedingten Krisen auf dem Kontinent, kennt aber die Zusammenhänge nicht sehr gut.

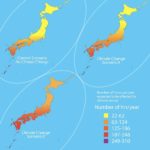

Was man in groben Zügen für die Region – also für Äthiopien, Eritrea, Somalia und Kenia – sagen kann: Es wird künftig wärmer und die Niederschläge werden sich ändern, mit extremeren Ausschlägen nach oben wie nach unten.

Also muss man davon ausgehen, dass es künftig zu weiteren solchen Krisen kommen wird?

Schauen Sie, ich bereise die Region mittlerweile fast seit fünf Jahrzehnten. In dieser Zeit hat sich die Bevölkerung vervierfacht. Bei der grossen Hungersnot 1984 waren zehn Millionen Menschen betroffen. Heute sind alleine in Äthiopien doppelt so viele auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.

Das Problem ist, dass die Entwicklung der Länder nicht mit dem Bevölkerungswachstum mithalten konnte. Grob geschätzt sind immer noch rund 80 Prozent der Leute in einer Landwirtschaft tätig, die auf geringem Niveau produziert, während die Sektoren Industrie und Dienstleistungen nur schwach ausgeprägt und auf die Städte konzentriert sind. So kann sich eine Volkswirtschaft nicht nachhaltig entwickeln.

Die Bauern und Bäuerinnen waren nicht untätig, sie haben dazugelernt, neue Anbaumethoden angewandt und natürliche Ressourcen schonender genutzt. Dieses Wissen kam zunächst von ausserhalb, während sich die lokalen Behörden etwa in Äthiopien oder Kenia vor allem auf die Entwicklung der Städte konzentriert haben. Das war wichtig, aber einseitig.

Im Übrigen sind bei der aktuellen Krise vor allem nomadisch lebende Menschen betroffen, denen das Vieh wegstirbt. In den letzten zwei Jahren sind Millionen von Tieren verdurstet oder verhungert. Diese pastoralen Gesellschaften – die meist in unwirtlichen Tieflandregionen leben und vom Klimawandel besonders bedroht sind – durchgehen damit eine grosse Krise, viele werden in Flüchtlingslagern oder in den Städten Zuflucht finden. Eine Rückkehr zu einer nomadischen Lebensweise kann unter Umständen schwierig werden.

Welche Rolle spielen die Pandemie und der Krieg in der Ukraine in diesem Kontext?

Natürlich hat die Pandemie wie überall Probleme geschaffen, das Abkühlen der Weltkonjunktur wirkt sich auch in Staaten aus, die weniger in den globalen Lieferketten eingebunden sind. Daneben gibt es auch lokale Konflikte, die die Gesellschaften weiterhin destabilisieren, seit Jahren existieren und natürlich alles verschlimmern. Nehmen Sie den Tigray-Konflikt in Nordäthiopien beispielsweise – zusammen mit der Dürre ist das eine brutale Kombination.

Ein grosses Problem ist auch der Krieg in der Ukraine. Wie mittlerweile bekannt ist, gehören die Ukraine und Russland zu den grössten Weizenexporteuren. Ein grosser Teil ihrer Produktion geht in die Schwellenländer, wie zum Beispiel China, während die ärmsten Länder stark unter den gestiegenen Preisen und der Planungsunsicherheit leiden. Im ausgehandelten Abkommen über die Weizenexporte aus der Ukraine ist nur ein kleiner Teil für Ostafrika gesichert worden.

Werden wir grössere Fluchtbewegungen sehen?

Die gibt es bereits, innerhalb der einzelnen Länder, wie auch regional. Das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, weshalb diese Krise im Westen nicht so stark wahrgenommen wird: Es kommen praktisch keine Menschen von dort bis zu uns, weil sie schlicht zu arm sind, um den weiten Weg auf sich nehmen zu können.

Was kann nun gemacht werden?

Kurzfristig ist klar: Es braucht schnell Hilfe, Hunderttausende sind akut vom Hunger bedroht. Die Hilfsorganisationen vor Ort sind gut verankert, sie sind ja teilweise schon sehr lange präsent und haben immer wieder bei Krisen unterstützend eingreifen können. Die nötigen Distributionsstrukturen sind also vorhanden.

Es ist aber eine ironische Paradoxie: Da die Hungerhilfe gut funktioniert, sehen wir weniger dramatische Hungerbilder als vor Jahrzehnten, obwohl von Nahrungsmittelknappheit rein zahlenmässig weit mehr Menschen betroffen sind. Damit sinkt die Bereitschaft zu spenden, was heute bei uns ein grosses Problem ist.

Und langfristig?

Das ist wesentlich komplexer. So schnell werden sich Bevölkerungswachstum und -zusammensetzung nicht ändern, also geht es ums grosse Ganze: Bildung, Gesundheitsversorgung, Industrialisierung, politische Stabilität – ohne robuste Gesellschaften wird man den Herausforderungen des Klimawandels kaum gewachsen sein. Und in der Landwirtschaft bleibt die nachhaltige Nutzung der knappen natürlichen Ressourcen ein zentrales Thema.

Ich bin aber nicht einfach nur pessimistisch. Was wir sehen ist im Moment eine Kombination unglücklicher klimatischer Einflüsse und politischer Instabilität, zweifellos. Aber je nach Modellberechnungen des Weltklimarats könnten die Klimaverhältnisse mittelfristig wieder besser und damit die Katastrophen kleiner werden. Die Länder kommen aber so oder so nicht umhin, ihre Resilienzen auszubauen.

Dieser Beitrag ist zuerst auf Swissinfo.ch erschienen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Mangelnde Resilienz wegen hohem Bevölkerungsdruck

Es wird weltweit immer schwieriger in Krisenzeiten die grosse Anzahl Menschen zu versorgen. Die Viehhirten Ostafrikas können nicht mehr auf entlegenere Gebiete ausweichen. Die Vervierfachung der Bevölkerung Ostafrikas in weniger als 50 Jahren war und ist absolut verantwortungslos angesichts des Wassermangels , welcher schon seit Jahrzehnten in Ostafrika herrscht. Ein Versagen der dortigen Regierungen, aber auch unserer Hilfswerke (eine Ausnahme ist das Hilfswerk von Karl Böhm «Menschen für Menschen») und der DEZA, welche das Problem des beispiellosen Bevölkerungswachstums partout nicht anpacken wollen, sondern lieber Pflästerlipolitik betreiben.

Sie müssen mir einfach noch mitteilen, wie Sie den Bevölkerungszuwachs stoppen wollen.