Staatsschulden wachsen schneller als Wirtschaft

Nehmen wir an: Eine Aktiengesellschaft verbuchte vor zehn Jahren einen Umsatz von 100 Millionen Franken. Seither expandiert sie und erzielt im jüngsten Geschäftsjahr einen Umsatz von 130 Millionen. Gleichzeitig aber erhöht sie ihre Schulden von 60 auf 110 Millionen Franken. Würden Sie Aktien dieser Firma kaufen?

EU-Verschuldung wuchs 1,7-mal stärker als EU-Wirtschaft

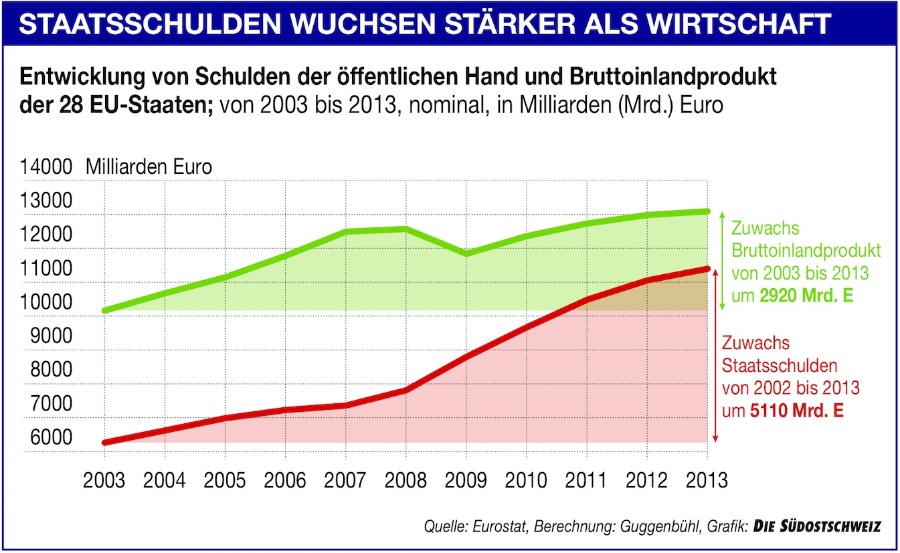

Bei der fiktiven Firma handelt es sich um den Staat. Nein, nicht um einen Krisenstaat wie Griechenland oder Italien, sondern um den Durchschnitt der Europäischen Union. Konkret: Das Bruttoinlandprodukt aller 28 EU-Mitglieder wuchs von 2003 bis 2013 nominal (also inklusive Teuerung) um 2900 Milliarden (Mrd.) auf 13’400 Mrd. Euro. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Staatsverschuldung in diesen 28 Ländern, um 5100 Mrd. auf 11’400 Mrd. Euro (siehe Grafik).

Die öffentliche Verschuldung in der EU stieg also seit 2003 in absoluten Zahlen 1,8-mal stärker als die wirtschaftliche Wertschöpfung. Oder umgekehrt: Ohne die zunehmende Verschuldung wäre die europäische Wirtschaft in den letzten zehn Jahren (und nicht erst seit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008) deutlich geschrumpft. Damit wäre es an der Zeit, sich grundlegende Fragen zu stellen. Zum Beispiel: Wie lässt sich eine Volkswirtschaft neu gestalten, wenn sie ohne zusätzliche Verschuldung nicht mehr wachsen kann?

Doch Regierungen und führenden Ökonomen verdrängen solche Fragen. Stattdessen predigen sie unverdrossen: Wir müssen das Wachstum der Wirtschaft ankurbeln und die Staatsverschuldung reduzieren; die Priorisierung der beiden gegensätzlichen Forderungen hängt davon ob, ob die Ökonomen bei J.M. Keynes oder F.A. Hayek in den Religionsunterricht gingen. Fragt mal einer zurück, was zu tun wäre, wenn sich die Wirtschaft dem Wachstum auf Dauer verweigere, antworten die Ökonomen begriffsstutzig: Dann müssen wir das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

OECD wärmt alte Wachstum-auf-Pump-Rezepte neu auf

Den neusten Beleg für das alte Argumentationsmuster liefert die OECD, der Club der westlichen Industriestaaten. Sie veröffentlichte am 25. November ihren Wirtschaftsausblick. Dessen einleitender Kommentar trägt den Titel: «Das Tempo steigern und die Wirtschaftsmotoren wieder in Gang setzen.» Darunter beklagt OECD-Chefökonomin Catherine L. Mann die «verringerte Geschwindigkeit der Weltwirtschaft» und im speziellen die bremsende Rolle Europas: «Der Euroraum tritt auf der Stelle und ist zu einem grossen Risiko für das weltweite Wachstum geworden.»

Aus dieser Analyse folgen die Empfehlungen. Es sei «dringend notwendig, mit der konjunkturstützenden Wirtschaftspolitik fortzufahren und passgenaue Strukturreformen umzusetzen, um in der gesamten Weltwirtschaft die Nachfrage ebenso wie das Angebot zu erhöhen. (…) Im Euroraum und auch für die Weltwirtschaft insgesamt sind verstärkte geldpolitische Impulse unerlässlich zur Sicherung des Wachstums.»

«Geldpolitische Impulse» heisst im Klartext: Zentral- und Nationalbanken sollen die Volkswirtschaften noch stärker mit Geld fluten, die Leitzinse weiter senken (sofern sie noch über Null liegen), Kredite gewähren und marode Staatsanleihen kaufen, alles frei nach dem Motto: Und wächst Du nicht willig, so brauch ich (Zentralbank-)Gewalt.

Die USA als – fragwürdiges – Vorbild

Die geballte monetäre Gewalt, welche die OECD dem serbelnden Euroraum empfiehlt, habe sich in einigen andern Volkswirtschaften bereits positiv ausgewirkt, schreibt Chefökonomin Catherine Mann weiter: «Durch die Zufuhr von frischem Geld konnte insbesondere in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich die Binnennachfrage angekurbelt werden.»

Schauen wir also, wie sich das Bruttoinlandprodukt (BIP) und das «frische Geld» in den florierenden USA entwickelten. Beim ersten Blick über den atlantischen Ozean mögen die BIP-Zunahmen in den Jahren 2010 bis 2013 zwar blenden. Auch im Zeitraum von 2003 bis 2013 wuchs die Wirtschaft in den USA stärker als jene in den EU-Staaten, nämlich nominal um 5850 Mrd. Dollar (rund 4500 Mrd. Euro). Doch gleichzeitig erhöhten sich die Staatsschulden in den USA um annähernd 11’000 Mrd. Dollar. Was zeigt: Die Zunahme der Schulden übertraf im gelobten Land die Zunahme des BIP sogar um den Faktor 1,9 (EU: Faktor 1,8). Um die US-Staatsschulden von heute rund 17’600 Mrd. Dollar zu tilgen, müssten alle Menschen in den USA mehr als ein Jahr lang gratis arbeiten.

Wirtschaftswachstum auf Pump lässt Verschuldung steigen

Dies- und jenseits des Atlantiks lässt sich somit das gleiche Fazit ziehen: Die Volkswirtschaften der westlichen Industriestaaten wachsen seit zehn Jahren nur dank zusätzlicher Staatsverschuldung. Die Rezepte von OECD- und andern Ökonomen, die stagnierenden Volkswirtschaften mit zusätzlicher Geldschwemme und Krediten ankurbeln, beisst sich in den eigenen Schuldenschwanz. Das führt uns oder nachfolgende Generationen unweigerlich in nächste und wohl noch schmerzhaftere Krisen.

—

KOMMENTAR: Die Schweiz – eine ökonomische Oase?

Wenn die Konjunktur lahmt, soll der Staat sie mit wachsenden Ausgaben stützen und dabei Schulden in Kauf nehmen. Diese Theorie vertrat der linke Ökonom Maynard Keynes. Die mehrheitlich rechts regierten Industrieländer folgten ihm aufs Wort. Resultat: In den letzten zehn Jahren wuchsen die Staatsschulden in Europa und in den USA annähernd doppelt so stark wie die Wirtschaft. Denn diese Staaten lebten auch in den Jahren 2003 bis 2008, als Hochkonjunktur herrschte, über ihre Verhältnisse. Damit missachteten sie den zweiten Teil von Keynes Theorie: Wenn die Konjunktur boomt, muss der Staat sparen und alte Schulden tilgen.

In der Schweiz sieht es – ökonomisch – besser aus: Dank Steuerdumping und Zuwanderung von im Ausland ausgebildeten Fachleuten wuchs die Schweizer Wirtschaft seit 2003 stärker als jene der EU. Und die öffentliche Hand konnte ihre in den 1990er-Jahren angehäuften finanziellen Schulden vermindern. Die ökologische Verschuldung hingegen wuchs weiter. So verbrauchen wachsende Bevölkerung und Wirtschaft in der Schweiz heute viermal mehr natürliche Ressourcen, als die Natur im Inland regenerieren kann oder nachwachsen lässt.

Dank Import von Naturgütern (Erdöl, Rohstoffe, etc.), Kapital und Arbeitskräften ist die Schweiz noch eine Oase innerhalb Europas. Aber eine Insel ist sie nicht. Denn unsere Wirtschaft und Zivilisation ist eng mit der globalen Wirtschaft und der europäischen Politik verflochten – und macht sich zunehmend davon abhängig. Darum kann, wenn die weiter wachsende Staatsverschuldung die umliegende Landschaft zunehmend verwüstet, auch unser Land nicht unversehrt bleiben. Diese Perspektive trübt das aktuelle Bild der Wirtschafts-Oase Schweiz. (hpg)

—-

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine. Hanspeter Guggenbühl ist mit Urs P. Gasche Autor des Buches «Schluss mit dem Wachstumswahn – Plädoyer für eine Umkehr», Rüegger Verlag 2010.

Gemäss Grafik ist das BIP bis 2007 stärker gewachsen als die Schulden. Die beschriebene Entwicklung ist also wohl eine Folge der Bankenkrise.

Gute Frage:

"Wie lässt sich eine Volkswirtschaft neu gestalten, wenn sie ohne zusätzliche Verschuldung nicht mehr wachsen kann?"

Anschlussfrage A: wer sind denn überhaupt die Gläubiger? – wo Schulden sind ist auch Guthaben….

Anschlussfrage B: …. und was , wenn die Wirtschaft auch MIT zusätzlicher Verschuldung nicht mehr wachsen kann?

Wachstum braucht «das Systen» nur, weil das Verhältnis von Wertschöpfung zur Wertabschöpfung in extreme Disbalance geraten ist. Wir können auch fragen, brauchen wir Wertabschöpfung oder genügt Wertschöpfung! Weshalb sind Wertschöpfenden allgemein schlechter gestellt als die Wertabschöpfenden?

Tolle Rechnerei, nur leider nicht auf der Höhe der Zeit! So meldet der TA vom Samstag: «Entgegen zahlreichen Prognosen ist auch die Verschuldung in den USA markant gesunken, auf alle Fälle wesentlich stärker als im Rest der Welt. So sind die

Privatschulden der Haushalte auf den tiefsten Stand seit 15 Jahren gefallen, und die

Staatsschulden betragen nur noch 2,2 Prozent der Wertschöpfung. Sie sind nun

fünfmal kleiner als in der Rezession von 2008.» Schon Bill Clinton hatte es geschafft, die Staatsverschuldung in den USA runter zu fahren. Was um Himmels Willen hätte Obama denn tun sollen, als die US-Wirtschaft während der Finanzkrise drohte, den Bach runter zu gehen (woraus dann die Schuldensteigerung folgte). Ökologische Bedenken in Ehren, aber sie über alles zu stellen (also während einer Krise gegen Verschuldung zu wettern), hat uns schon im vergangenen Jahrhundert wirklich in den Abgrund getrieben. Und bei aller Kritik an der US-Ökonomie – was hat denn die Arbeitslosigkeit von über 10 auf unter 6 Prozent runter gebracht?

An Guntram Rehsche: Eine Taube macht noch keinen Sommer. Darum analysiere ich die Wirtschaft in den OECD-Staaten nicht im Quartals- oder Jahreszyklus, sondern im obenstehenden Text über eine Periode von zehn Jahren. Eine Reduktion des Defizits auf 2,2 Prozent des BIP in den USA, die der TA lobt, lässt die Staatsschulden immer noch steigen, im laufenden Jahr immerhin für einmal weniger stark als das BIP. Wenn Resche die zehnjährige Grafik, die übrigens die EU-28 betrifft, mit den 2014er-Zahlen fortschreibt, ändert das an der zehnjährigen Entwicklung wenig. In den USA stiegen im letzten Jahrzehnt BIP und Staatsschulden zwar steiler als in der EU, aber die Schulden ebenfalls annähernd doppelt so stark wie das BIP respektive die «Wertschöpfung».

Hanspeter Guggenbühl

Vielen Dank, Herr Guggenbühl. Sie legen den Finger auf eine schadhafte Stelle in einem System, das irgendwann implodieren muss.

Drei Ergänzungen, anhand der Grafiken von Helmut Creutz auf

http://www.helmut-creutz.de/grafiken.htm

a) Die Guthabenseite müsste auch betrachtet werden. Vermutlich würde aber herauskommen, dass Staatsguthaben kaum gewachsen sind. Für Deutschland zeigt dies die Grafik Nr. 034/043 von Helmut Creutz.

b) Bei den Privathaushalten und Firmen liesse sich auf den ersten Blick eine ähnliche Aussage machen: Auch ihre Schulden haben stärker zugenommen als das BIP – zumindest in Deutschland. Siehe Grafik Nr. 034. Entsprechend auch die Guthaben. Schulden und Guthaben sind letztlich Zahlungsversprechen für die Zukunft, welche immer mehr die Realwirtschaft dominieren. Dies geht solange gut, wie alle Akteure diesen Versprechen glauben. Danach implodiert das ganze Kartenhaus.

c) Dramatisch ist – das zeigen die Grafiken 034 und 043 in Summe – die Verschiebung der Guthaben. Kurz gesagt: Unternehmen (wenige grosse) und Privathaushalte (wenige Superreiche) gewinnen. Staaten verlieren, und vermutlich auch KMU und Durchschnittshaushalte. Logische Diagnose: Grosskonzerne und Superreiche bezahlen zuwenig Steuern (v.a. Kapitalsteuern), und dies gefährdet die Systemstabilität.

und zu Buser ein Punkt

d) die verschobenen Guthaben bewirken kaum etwas, solange sie im virtuellen System (Buchgeld) bleiben, sie vermehren sich durch Zins und «Performence» ohne Produktion einfach weiter – schlimm genug….

Das Buchgeld tendiert aber in die reale Welt. Wenn dieses Buchgeld massenweise in die Realwirtschaft geht, wird viel kaputt gehen. Deshalb läuft’s dosiert. «Chariot» in Ehren, aber 100 Millionen? Das zeigt, wozu den Superreichen Kunstobjekte (auch) dienen. Wehe wenn sie losgelassen.

Wahrscheinlich sind es genau diese Mega-Super-Reichen, welche das System (vorläufig?) noch halten wollen, weil es ihnen (noch) bestens dient. Sie sind zur Regelung einer neuen Währungsordnung mit viel Realreserve bestens gerüstet…

Der Staat versucht nicht nur „offenbar“ Lagerkosten zu sparen, sondern kalkuliert, diese Ersparnis, unbedacht in seine Strategie mit ein und bevorteilt damit schlussendlich Internet- gegenüber der Realwirtschaft – mit Folgen. Denn das Fallbeil des so genannten Lockvogels existiert im passiven Vertriebsweg Internet auf praktisch endlos vergrösserter Ladenfläche nicht. Qualität ist auf Logistik und die Leistung anderer reduziert. Die eigentliche Problematik besteht nicht für den Erwerbszweig zwischen Hersteller und Verbraucher, sondern für den Staat an sich, dessen hektisch anvisierter Strukturwandel die stetig wachsende Gesamtverschuldung forciert. Ein heisses Eisen bei Äusserungen ist alles in einen Topf zu werfen. Eine Aussage wie, damit der Bürger noch mehr sparen kann, wäre damit verfehlt. Denn selbst sparen hat mindestens zwei Bedeutungen und Wirkungen. So einfach jedenfalls wie es sich der Staat mit seinem undifferenzierten „Lagerkosten sparen“ macht ist es nicht, wenn es andererseits den Auslieferzwang zum Lockvogel bis auf die blanken Knochen herunter garantiert. Jedenfalls lässt sich sagen, der Staat spart seine Wirtschaft zu Gunsten des Staates zu Tode! Wir hoffen Ihre Studie zum Beweis benutzen zu dürfen. http://schutz-dem-wettbewerb.ch/

Benützen Sie die Studie besser nicht. Die Grafik zeigt, dass die These des Autors für die Hälfte der Periode widerlegt wird. Dafür fehlt jede Erklärung.