Schweden nimmt seine Spitalopfer ernst

Bei Behandlungen in Schweizer Spitälern kam es in den letzten zehn Jahren zu mindestens 25’000 vermeidbaren Todesfällen. Im gleichen Zeitraum erlitten über eine halbe Million Patientinnen und Patienten bei Spitalbehandlungen vermeidbare gesundheitliche Schäden. Das schätzt das Bundesamt für Gesundheit BAG.

Es ist nur eine Schätzung möglich, weil das BAG von den Spitälern bis vor kurzem keine Daten über die Behandlungsergebnisse verlangte, obwohl es die Kompetenz dazu hat. Bereits die erste Fassung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes KVG von 1996 hatte die Behörden sogar dazu verpflichtet: «Die Spitäler…müssen den zuständigen Bundesbehörden die Daten bekannt geben, die diese benötigen, um die Qualität der Leistungen zu überwachen.»

Schweden machte es vor

Die Schweiz hätte tun müssen, was Schweden schon vor zwei Jahrzehnten angefangen und entwickelt hat: Eine konsequente Qualitätskontrolle der Behandlungen in Spitälern. Wie in der Schweiz die Kantone sind in Schweden zwanzig Regionen für die Spitäler verantwortlich. Auf nationaler Ebene besorgt sich das «Swedish National Board of Health and Welfare» die nötigen Zahlen und Unterlagen, um die Qualität der Behandlungen zu prüfen und stetig zu verbessern.

Am letzten Freitag hat der Generaldirektor dieses Boards, Lars-Erik Holm, am Kongress für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften in Bern das Vorgehen in Schweden erläutert. Informationsbasis zum Beurteilen und Verbessern der medizinischen Qualität sind fünf obligatorische nationale Daten-Register, darunter das Spitalpatienten-Register. Es erfasst seit 1987 sämtliche Spitalpatienten sowie alle Patientenbesuche bei Praxen von Spezialärzten.

Nummern der Identitätskarten als Identifikation

Alle Ärzte und Spitäler sind verpflichtet, die von den fünf obligatorischen Registern geforderten Patientendaten zu liefern. Dazu gehören die Identitätskarten-Nummern der Patientinnen und Patienten, denn Erfolgsstatistiken und Vergleiche der Behandlungen in verschiedenen Spitälern sind nur möglich, wenn die unterschiedlichen Krankengeschichten der Patienten berücksichtigt werden, und wenn der Gesundheitszustand der Patienten verfolgt werden kann. Die Auswertungen selber enthalten keine Patienten-Identifikationen mehr. Zum «gläsernden Patienten» ist es bisher noch nie gekommen: «Mir ist kein Fall von Missbrauch der Patientendaten bekannt», erklärte Generaldirektor Lars-Erik Holm.

Neben den fünf obligatorischen Registern (Spitalpatienten-Register, Geburtenregister, Todesfallregister, Krebsregister, Zahngesundheitsregister und Register für die Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten) gibt es in Schweden noch 73 fakultative Register. Auch bei diesen würden die meisten Patienten freiwillig mitmachen, obwohl die Daten mit der ID-Nummer übermittelt werden. Die Patienten hätten begriffen, dass sie ein Interesse daran haben, wenn der Erfolg verschiedener Spitäler und Behandlungen verglichen wird, meinte Holm.

Medizinisch unerklärliche Behandlungsunterschiede

Ähnlich wie in der Schweiz und anderswo gab es auch in Schweden bei gleichen Krankheits-Diagnosen extrem unterschiedliche Behandlungen. Ob ein Patient so oder anders behandelt und therapiert wurde, hing weniger von seinem Gesundheitszustand ab, als von der Wohnregion und der Wahl des dortigen Spitals.

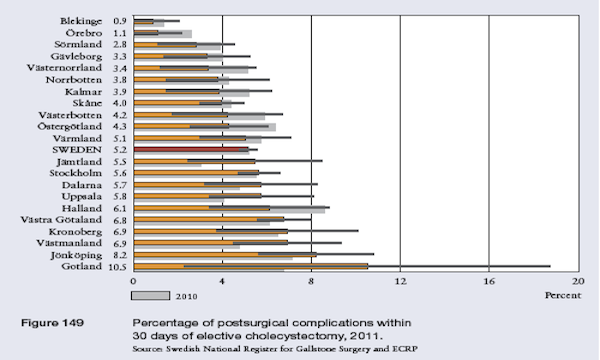

Deshalb habe das «National Board of Health and Welfare» unterdessen Behandlungs-Empfehlungen für 350 Diagnosen erstellt, was die Unterschiede in den Behandlungen merklich verkleinert habe. Der neueste Report über das Jahr 2012 enthält die Resultate von 169 unterschiedlichen Indikatoren, welche die Behandlungen und Behandlungsergebnisse erfassen. Der Bericht belege, dass sich die Qualitätsüberwachung positiv auswirke: Die Zahl der vermeidbaren Todesfälle und Komplikationen habe sich merklich verringert, und die Patienten überlebten Operationen länger als früher.

Die Folgen schlechter Ausbildung bleiben bestehen

Die Behandlungserfolge würden heute noch am meisten davon abhängen, von welchen sozialen Schichten die Patienten stammen: «Bei Patienten mit der geringsten schulischen Bildung kommt es häufiger zu Todesfällen und zu ungeplanten Rehospitalisierungen, und sie leben weniger lang.» Hier sei vor allem die Gesellschaft gefordert. Auch in der Schweiz leben die zehn Prozent der Bevölkerung mit dem tiefsten Bildungsstand im Durchschnitt zehn Jahre weniger lang als die zehn Prozent derjenigen mit dem höchsten Bildungsstand.

Volle Transparenz als wirksames Mittel

Die unterschiedlichen Behandlungserfolge nach Regionen stellt das staatliche «Board of Health and Welfare» öffentlich ins Internet: Sowohl die Spitäler als auch die Politiker, Experten und auch alle Bürgerinnen und Bürger hätten so die Gelegenheit, die Unterschiede zu studieren, zu interpretieren und zu beurteilen. Die Veröffentlichung wesentlicher Vergleichs-Parameter habe sich als «wirksames Mittel» erwiesen, «um die Gesundheitsversorgung zu verbessern und weiter zu entwickeln».

Wie lange wird es gehen, bis die Schweizer Kantone in einem Wettbewerb um die beste Behandlungsqualität stehen? Nochmals: Das Gesetz verpflichtet das Bundesamt für Gesundheit seit 1996 dazu, von den Spitälern die nötigen Daten anzufordern, «um die Qualität der Leistungen zu überwachen». Doch ausser unvollständigen Mortalitäts- und Infektionszahlen steht bis heute nichts zur Verfügung, um die Qualität Schweizer Spitäler zu beurteilen.

Das Nachsehen haben die vielen Patienten, deren Tod nach Spitalbehandlungen vermeidbar gewesen wäre, oder die an vermeidbaren Komplikationen litten und leiden.

—

Siehe auch «Ungenügende Noten für Schweizer Spitäler» vom 28.10.2013

—

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

Es gibt noch etwas Weiteres. Daran wagt man noch kaum zu rühren. Das betrifft nicht nur die Spitäler, sondern die Medizin allgemein. Das sind die Medikamente.

Je moderner sie sind und je effizienter sie wirken, desto effizienter wirken im allgemeinen auch die Nebenwirkungen.

Wenn eine Krankheit vertrieben wird, entsteht ein Ungleichgewicht und belastet ein anderes Organ. Das geht oft so weit, dass daraus Folgekrankheiten entstehen, im schlimmsten Fall der Tod.

Die Pharmabranche hat da eine ungeheure Macht.