Wo Ausgesteuerte arbeiten

Der Beschäftigte

Matthias Bachmann* arbeitete ab Ende Februar 2012 vier Monate bei der Sozialfirma Dock in Basel. Auf eigene Initiative: Das Sozialamt hatte ihm gegenüber dieses Angebot nie erwähnt. «Als ich nachfragte, ging es rassig. Ich wurde an Dock überwiesen, dort hat man mir die Dokumente ausgestellt und den Lohn mitgeteilt: brutto 14 Franken pro Stunde.»

Bei Dock gibt es ein dreistufiges Lohnmodell: Von 14 Franken pro Stunde bis maximal 3200 Franken monatlich, was allerdings die wenigsten erreichen. Dock erhält die Lohnkosten von den Sozialämtern zurückerstattet. «Refinanziert» heisst das in Bürokratendeutsch und refinanziert wird nur, was vorgängig abgemacht wurde. In diesen Abmachungen ist vermerkt, wie viele Arbeitnehmer pro Stufe refinanziert werden. Die Arbeitnehmer erhalten die ihnen zustehende Sozialhilfe sowie eine Integrationszulage, die je nach persönlicher Lage und Zivilstand zwischen 250 und maximal 400 Franken pro Monat beträgt. Zudem werden Sozialleistungen wie Arbeitslosenversicherung bezahlt. Bloss haben die Arbeitnehmer nichts davon: Weil ihr Lohn vom Sozialamt refinanziert ist, haben sie in der Regel keinen Anspruch auf Taggelder.

Wochenendarbeit ohne Zulagen

«Es gab grundsätzlich drei verschiedene Arbeiten», erinnert sich Matthias Bachmann und zählt auf: Recycling elektronischer Geräte, die auseinandergenommen wurden, um die wertvollen Elemente herauszuholen. Die Herstellung von Bodenplatten aus Kork. Sowie das Recycling der Kästchen, die Postfinance-Kunden fürs E-Banking benutzen. «Die dienten als Puffer für andere Aufträge», so Bachmann. Manchmal aber reichte der Puffer nicht. Bachmann erinnert sich an einen weiteren kleinen Auftrag zur Herstellung von Verpackungen für Grappa-Flaschen. Als es bei einem Zulieferer Verzögerungen gab, entstand Termindruck. Bachmann wurde gefragt, ob er auch am Samstag arbeiten würde. «Da kam der Satiriker in mir durch und ich fragte: In einer normalen Bude gäbe es am Samstag Zulagen …? Sie liessen mich dann in Ruhe, andere aber gingen samstags arbeiten.»

Die Belegschaft erlebte Bachmann als bunten Haufen. Mehr als die Hälfte waren Frauen, die einen mit Arbeitsbiographien, andere, die nie gearbeitet hatten und nach einer Scheidung die Existenz verloren hatten. Die Männer kamen meist aus handwerklichen Berufen, viele mit gebrochenen Lebensläufen, einige konnten nur unter Medikamenten arbeiten.

Bei Ausstieg: Leistungskürzungen

Schlimm sei die Arbeit bei Dock nicht gewesen, sagt Bachmann, auch mit dem Leiter hatte er keine Probleme. Ein bisschen seltsam fand Bachmann das Morgenritual: «Da wird die ganze Truppe versammelt und die Tagesmotivation ausgegeben.» Zudem begrüssen die Vorgesetzten jeden einzelnen mit Handschlag: «Das wirkt freundlich und verbindlich. Gleichzeitig ist es eine Kontrolle, wer da ist.»

Die Arbeit forderte Bachmann nicht und finanziell brachte sie auch nicht viel. Nach vier Monaten war die Motivation des 57-Jährigen dahin. Er teilte dies Dock mit, worauf er die Kündigung erhielt. Die Reaktion des Sozialamtes: Leistungskürzungen. «Drei Monate haben sie mir jeweils 150 Franken abgezogen.» Dabei hatte es beim Start von Dock Basel geheissen, niemand werde gezwungen, bei Dock zu arbeiten. Heute ist Matthias Bachmann gleich weit wie vor seiner Anstellung bei Dock. «Ich habe in den vier Monaten niemanden erlebt, der wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückgekehrt wäre», sagt Bachmann. Anders als an anderen Standorten hat Dock in Basel von den Behörden keinen Integrationsauftrag bekommen.

Der Sozialdienst-Leiter

Es komme «vereinzelt» vor, dass es Dock-Arbeiter zurück in den ersten Arbeitsmarkt schaffen, sagt Raymond Caduff, Leiter der Sozialen Dienste der Stadt Luzern. Zwar bilde die Reintegration der Belegschaft in den ersten Arbeitsmarkt in Luzern das höchste Ziel bei Sozialfirmen: «Gleichzeitig ist es eine Tatsache, dass es nicht allen gelingen wird, eine reguläre Stelle zu finden.»

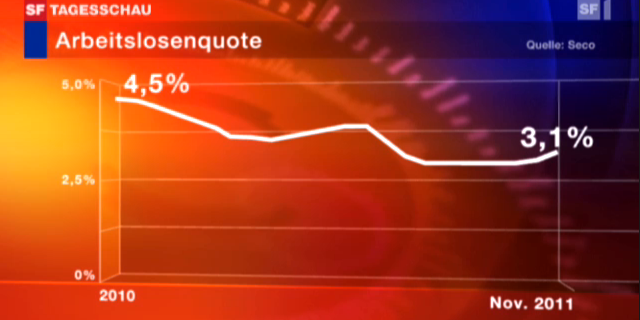

Bis vor ein paar Jahren landeten Langzeitarbeitslose routinemässig in Beschäftigungsprogrammen. Doch Angebote, die eine Wiedereingliederung über Qualifizierungsmassnahmen anstreben, sind gemäss einer Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) 2009 ein Schuss in den Ofen: Beschäftigungsprogramme verbessern die Chancen auf einen Wiedereinstieg nicht. Keine Massnahme zu verfügen, sei oft die wirkungsvollste Massnahme, so das Seco.

Positiv ist die Einbindung in Tagesstrukturen

Das bedeutet nicht, dass nun jeder Sozialhilfebezüger zu einer Sozialfirma geschickt wird. Junge Sozialhilfebezüger wären dort laut Raymond Caduff am falschen Ort: «Bei diesen Leuten schauen wir, über Ausbildungen oder Praktika Schritte in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.» Zudem müsse für einen Einsatz in einer Sozialfirma die Motivation da sein, was im Allgemeinen aber kein Problem sei. «Wenn jemand, der an sich arbeitsfähig wäre, gar nicht mitmachen will, dann gibt es Sanktionen. Doch das kommt nicht häufig vor.» Viele Langzeitarbeitslose sind froh um die Arbeit in einer Sozialfirma, denn es tut ihnen gut in eine Tages- und Gruppenstruktur eingebunden zu sein, statt Wochen und Monate isoliert vor dem Fernseher zu verdämmern.

Ein heikler Punkt sind die Kosten. Ein Platz in einem Beschäftigungsprogramm kommt den Staat pro Monat auf etwa 1500 Franken zu stehen – zusätzlich zur wirtschaftlichen Sozialhilfe. Wer hingegen bei einer Sozialfirma arbeitet, kostet den Staat auf den ersten Blick aber nur den refinanzierten Lohn, also die individuelle Sozialhilfe plus Integrationszulage. «Sozialfirmen sind günstiger», sagt Caduff deshalb, fügt aber gleich an, dafür würden die Kosten länger anfallen. Beschäftigungsprogramme dauern in der Regel nur ein paar Monate, wer zu einer Sozialfirma geht, arbeitet unter Umständen jahrelang dort. Daher will Caduff keinen Direktvergleich anstellen: «Es geht nicht darum, was am günstigsten ist. Sondern darum, welches Programm sinnvoll ist. Mit einer Sozialfirma investieren wir in eine Tagesstruktur, damit die Leute gesund und arbeitsmarktfähig bleiben.»

Zusätzlich zu den Kosten der einzelnen Teilnehmer bezahlt die öffentliche Hand auch die Investitionen, die beim Aufbau einer Dock-Filiale anfallen. Wie hoch die jeweils sind, ist kaum bekannt. Gemäss Raymond Caduff leistete die Stadt Luzern einen Startbeitrag von 60’000 Franken. Der Gesamtbetrag an Dock Luzern lag aber deutlich höher, denn die Zusammenarbeit wurde 2011 vom Kanton aufgegleist und die einzelnen Gemeinden operieren unter diesem gemeinsamen Dach. Ein solches kantonales Konstrukt gibt es auch bei den Beschäftigungsprogrammen, bei denen die Kosten und das Controlling über Leistungsvereinbarungen geregelt und transparent sind. Einfach gesagt: Beschäftigungsprogramme müssen ihre Kostenstruktur offenlegen, Sozialfirmen hingegen nicht. Raymond Caduff erklärt wie die Finanzierung einer Sozialfirma im Grundsatz funktioniert: Die Arbeitnehmenden generieren über ihre Arbeit Wertschöpfung. Dadurch wird die Infrastruktur (etwa Betriebs- und Lohnkosten der festen Mitarbeitenden) der Sozialfirma finanziert. Die öffentliche Hand bezahlt die Löhne mit den Arbeitgeberbeiträgen. Die effektiven Geschäftszahlen könne nur Dock bekanntgeben, sagt Caduff: «Eines aber weiss ich: Die werden mit ihrem Geschäftsmodell ganz sicher nicht reich.»

Der Kritiker

Selbst wenn die Dock-Betreiber tatsächlich nicht reich werden – dass private Unternehmen mit der Beschäftigung von Sozialhilfeempfängern Geschäfte machen, gibt zu reden: Bürgerliche Kritiker befürchten eine staatlich subventionierte Konkurrenz für die Privatwirtschaft. Von links kommt der Vorwurf der Profitmacherei auf dem Buckel von sozial Schwachen, aus Gewerkschaftskreisen war zu vernehmen, die Sozialbehörden würden Hilfsbedürftige in Sozialfirmen «billig versorgen».

Daniel Schaufelberger ist Dozent und Projektleiter an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Vor Jahresfrist hinterfragte er das Geschäftsmodell der Sozialfirmen in einem NZZ-Beitrag. «Wollen wir Unternehmertum mittels Sozialhilfegeldern», fragte er und skizzierte einen Zielkonflikt zwischen Integrationsauftrag und Geschäftsinteressen: Für den wirtschaftlichen Erfolg benötigten die Sozialfirmen gute Arbeitskräfte, doch seien es genau diese Leistungsträger, die am ehesten die Chance auf eine Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt hätten.

Nicht nur Schraubenzähl-Fabriken

Im Gespräch differenziert Schaufelberger seine Kritik. «Sozialfirmen erscheinen für die Behörden gegenüber den traditionellen Beschäftigungsprogrammen attraktiv und erfrischend anders.» Fundamental neu sei die Positionierung am Markt allerdings nicht: «Auch herkömmliche Integrationsbetriebe operieren heute oft nah am Markt. Das sind längst nicht mehr bloss Schraubenzähl-Fabriken.»

Schaufelbergers Kritik zielt auch auf die Behörden: «Es ist politisch noch immer nicht opportun zuzugeben, dass wir eine gewisse Sockelarbeitslosigkeit nicht wegbekommen. Der Vergleich hinkt zwar, aber es kommt mir manchmal vor wie in der Drogenpolitik der Achtzigerjahre: Alles musste abstinenzorientiert sein, Überlebenshilfe allein war nicht legitim. Dieses Phänomen haben wir in der Sozialhilfe heute noch: Man muss so tun, als könne man alle Leute in den ersten Arbeitsmarkt integrieren.» Zudem spielt auch die Missbrauchsdebatte der letzten Jahre eine Rolle. Die Sozialämter stehen unter grossem Druck, ihre Klienten für die staatliche Unterstützung eine Gegenleistung erbringen zu lassen. Dahinter steht für Schaufelberger ein Disziplinierungsgedanke, der allerdings nicht offengelegt werde. «Den Betroffenen wird oft nicht klar gesagt, ob die Arbeit bei einer Sozialfirma ein Angebot ist oder verlangt wird, sondern man verkauft es einfach als Fördermassnahme.» Die Arbeit in einer Sozialfirma dürfe «weder eine Sackgasse noch ein Parkplatz sein», so Schaufelberger. «Man muss mit den Betroffenen Perspektiven suchen. Dafür müssten die Behörden und die Sozialfirmen eng zusammenarbeiten, doch ich habe den Eindruck, dass das zu wenig geschieht.»

Die Sozialfirmen-Chefin

Daniela Merz ist CEO der Dock Gruppe AG. 1997 in St. Gallen als Stiftung für Arbeit gegründet, ist die Firma seit einer Umstrukturierung 2007 massiv gewachsen und vereinigt heute als grösste Sozialfirma der Schweiz insgesamt zehn «Filialen» in der Deutschschweiz unter ihrem Dach. Mit gut 50 Festangestellten betreibt Dock über 1000 Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose und Ausgesteuerte.

In Interviews hatte Merz von Reintegrationsquoten zwischen 20 und 40 Prozent gesprochen, der Luzerner Sozialdienst-Leiter sagt, die Wiedereingliederung klappe «vereinzelt». Was stimmt nun? «Wenn’s der Wirtschaft gut geht, ist die Quote höher, wenn’s der Wirtschaft nicht gut, dann niedriger», erklärt Merz. Fürs Jahr 2012 hat sie noch keine definitiven Zahlen: «Aber es werden wohl wieder um die 20 Prozent sein.»

Jeder, der will, kann gehen

Einen Zielkonflikt zwischen ihrem Geschäftsinteresse und der Reintegration der Arbeitnehmer, weist Merz weit von sich: «Jeder, der eine Stelle hat, kann bei uns innert 24 Stunden aufhören. Wir beschäftigen so viele Leute – wenn da ein Guter geht, kommt ein anderer nach.» Samstagarbeit wie sie Matthias Bachmann erlebte, könne vorkommen, erklärt Daniela Merz: «Wenn wir einen Job erledigen müssen, dann fragen wir die Leute, ob sie arbeiten kommen – auf freiwilliger Basis.»

Mangelndes Engagement kann man Daniela Merz, die ursprünglich Primarlehrerin war und nach einer Weiterbildung in Betriebswirtschaft eine Software-Firma leitete, bevor sie 2002 die Geschäftsführung von Dock übernahm nicht vorwerfen. Sie ist überzeugt, im Interesse ihrer Arbeiter zu handeln. «Es geht um Menschen», ist ein wiederkehrender Satz. 2010 publizierte sie gemeinsam mit Lynn Blattmann, die ebenfalls zur Geschäftsleitung von Dock gehört, das Buch «Sozialfirmen. Plädoyer für eine unternehmerische Arbeitsintegration». Darin schreibt sie Sätze wie: «Wir betreuen nicht, wir führen.» Das werde immer wieder wertend interpretiert, sagt Merz. «Selbstverständlich unterstützen wir unsere Leute, aber wir schauen auch, dass sie die vorhandenen Angebote, etwa vom RAV und den Sozialämtern, nutzen. Wir erfinden nichts neu, das es schon gibt.» Bei Dock herrscht gemäss Merz ein Vertrauensklima: «Wie sonst wollen sie es schaffen, dass die Leute morgens um halb acht dastehen?»

50 Prozent Aufträge aus der Privatwirtschaft

Die Aufträge aus der Privatwirtschaft machen im Geschäftsmodell von Dock etwa die Hälfte der Einnahmen aus, die andere Hälfte kommt über die Lohnrefinanzierung und das Startkapital von der öffentlichen Hand. Auf die Bemerkung, diesbezüglich mangle es an Transparenz, nennt Daniela Merz Zahlen: «In Basel-Stadt und Luzern betrug das Startkapital vom Staat je 600’000.» Darin enthalten sind 100’000 Franken als Liquidität, um die erste Lohnrunde auszahlen zu können, weil die Refinanzierung durch die Sozialämter im Nachhinein erfolgt. 200’000 dienen als Defizitgarantie fürs erste Jahr, denn so lange dauert die Aufbauarbeit. Weitere 300’000 Franken gehen in den Umbau und die Einrichtung der Arbeitsplätze. «Wir kommen nur, wenn man uns beauftragt, ein neues Dock aufzubauen.» Als nicht gewinnorientierte Unternehmung – der Jahresgewinn beträgt laut Merz lediglich 50’000 – sei es nicht möglich, die Startinvestitionen selber aufzubringen.

Bleibt die Frage, warum Dock diese Zahlen nicht schon früher öffentlich gemacht hat, um den Vorwürfen mangelnder Transparenz den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Dock-CEO erklärt, dass sie sich im Interesse anderer Anbieter bedeckt halte, wer Informationen wolle, bekomme die aber. «Das Modell der Dock-Gruppe ermöglicht einen günstigen Kostenschlüssel. Kleinere Einrichtungen und Institutionen, die Qualifizierungen anbieten, lassen sich mit unserem Modell nicht vergleichen.»

Armut als Geschäftsmodell

Sozialfirmen bieten ein kostengünstiges Angebot zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen. Das macht sie attraktiv, birgt aber auch Gefahren. Denn weil das Effizienzdenken auch beim Staat zugenommen hat, könnte die günstigen Kosten von Sozialfirmen zum Argument gegen teurere Einrichtungen für Langzeitarbeitslose werden. Hier liegt denn auch die Verantwortung der Behörden: Sozialhilfebezüger dürfen nicht einfach «beschäftigt» werden, sondern sie brauchen individuell angepasste Unterstützung für die gesellschaftliche und beruflich Integration. Das kann etwa in Form von «Supported Employment» geschehen, ein Modell, bei dem die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt von Job-Coaches am Arbeitsplatz unterstützt wird. Oder durch Teillohnmodelle: Ein entsprechendes Pilotprojekt startet vor kurzem die Stadt Bern gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft – und zwar weil sie keine Sozialfirmen will. Diese böten bloss viele gleichartige und wenig qualifizierte Arbeitsplätze, finden die Berner Behörden: «Ein Arbeitsplatzangebot, das differenziert ist und auf die individuellen Bedürfnisse der Stellensuchenden Rücksicht nimmt, kann so nicht geschaffen werden.» Im Berner Modell werden Langzeitarbeitslose auf dem freien Markt angestellt und erhalten einen reduzierten Lohn, der ihrer eingeschränkten Leistungsfähigkeit entspricht.

Solche Ansätze werden derzeit eher selten ausprobiert, dafür boomen Sozialfirmen. Die Sozialbehörden stehen unter politischem und finanziellem Druck und geben diesen weiter. «Workfare statt Wellfare» lautet der Slogan, was ungefähr so viel bedeutet wie: Wer Geld vom Staat will, soll arbeiten, auch wenn ihn kein anständiger Arbeitgeber will. Sozialfirmen sind weder das Problem noch die Lösung, sondern ein Symptom.

Ein Symptom dafür, wie Spardruck und Verwertbarkeitsdenken aus der Armut ein Geschäft machen.

* Name geändert

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine. Der Artikel erschien zuerst im Strassenmagazin Surprise.